SCENE 6 ニューズレター

2018年12月

2018年9月15日、県内外からの30余名の参加者とともに、「『米騒動』100年プロジェクト」の「シーン6」の集いを行った。

はじめに、当日の進行が、これまでの「100年プロジェクト」のモチーフを大きく捉えなおしながら、そのことに立って豊かな論議を行っていきたい、という思いを語った。次に、「生・労働・運動ネット富山」のメンバー3名が、「シーン6」の「提起」の中で、日本型福祉制度の「新自由主義的改変」の一環としての「介護保険制度」の流れと重ね合わせながら、富山の女性たちが切り拓いた、障碍者・高齢者・子どもを分け隔て無く受け入れる「富山型ディ」の歩みを報告した。また、その報告の最後で、〈すべての生の無条件の肯定〉の旗の下、高齢者自身を「当事者」とする「介護の社会的自治」に向けた〈高齢者生存組合〉への呼びかけが行われた。

その「提起」を受けて、「富山型ディ」を先駆的に創設した「このゆびとーまれ」の惣万佳代子さんと、惣万さんに続いていち早く「富山型ディ」を開設した「にぎやか」の阪井由佳子さんが、それぞれの施設の歩みやそれらを運営しながら日頃感じていること等、コメントを行った。

最後の「フリートーク」では、この間の介護保険制度のあり方や日本の社会保障・福祉制度自体への疑問を中心に、論議や意見交換が行われた。「シーン6」の「提起」で指摘されたように、昨年度新設された「共生型サービス」によって、介護保険施設でのディサービスなどを65歳以上の障碍者も利用できることになった。しかし、それは、同じ施設で同じサービスを受けながら、無料・低額でそれを利用する高齢障碍者と1、2割の利用料の負担を強いられる高齢者がいるという「分断」を生み出すものであり、また、それを「布石」として障碍者福祉を介護保険のレベルにまで引き下げることをねらうものではないか、という意見があった。そのように、この間、公的支援の「縦割り」から「丸ごと」への転換や「地域共生型福祉」が盛んに謳われているが、それは財政難を口実に国が公的介護の縮減を進めることを地域ボランティアやケアワーカーの労働強化で埋め合わせようとするものであり、福祉現場の労働者としては簡単に認めるわけにはいかいない、という発言があった。また、現在、高齢者が自分の利用する福祉サービスのあり方を他の人と一緒に検証したり、日頃感じていることを共有・蓄積する場自体が存在しないという意味でも、〈高齢者生存組合〉が求められているだろう、という意見もあった。

以下、「シーン6」の「提起」と、惣万さんと阪井さんの「コメント」の主な論旨を中心に報告する。

ニューズレター SCENE6 PDF版

はじめに

今日は、雨模様の中、私・たちの企画にお出でいただき、ありがとうございます。皆さんもご存じのように、今年は1918年の『米騒動』から100年という節目に当たります。私・たち「生・労働・運動ネット富山」では、「『米騒動』100年プロジェクト:『米騒動』を抱きしめて ECHOES FROM THE RICERIOT」と題して、この春から一連の企画を進めてきました。

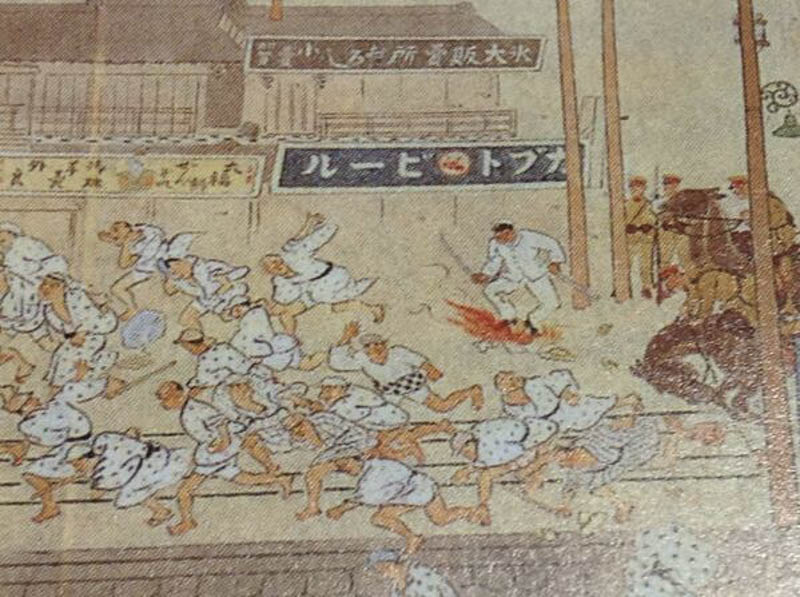

1918年(大正7年)夏の『米騒動』。それは、まさに「燎原の火」のごとく連鎖反応的に日本列島各地へと伝播していき、最も多く見積もれば、数百万人から1千万人近い数の民衆が参加するという、日本の歴史上最大規模の民衆騒動となりました。そのように、『米騒動』は、下層民の溢れるエネルギーを彷彿とさせるものでした。

そうした民衆の「叫び」とともにこの列島で繰り広げられた『米騒動』に孕まれていた未完の可能性。いまだ汲み尽くされていないその可能性の一片を、『米騒動』後のこの100年という時間の中で、確かに引き継ごうとしてきた営みがあったのではないでしょうか。私・たちは、そうした営みの中に潜在する、この列島社会の「背後の〈未来〉」とでも言うべきものを探ることに向けて、この列島に生きた民衆の100年にわたる支配権力に対抗的な〈結び=合い〉・〈繋がり=合い〉の軌跡や「鉱脈」をたどり直すことを試みてきました。私・たちは、そうした〈生〉の〈結び=合い〉・〈繋がり=合い〉を、〈生のサンジカ〉と呼んでいます。

人と人とが互いに切実に求め合い、ともに時代を駆け抜け、命を燃やすという時間が確かにあり、それらの男たち・女たちが熱い体の奥から上げた〈声〉が、今も木霊となってこの列島に息づいているように思います。そうした遠い歴史の底から聞こえてくる〈声〉 人と人とが〈結び=合い〉、〈繋がり=合い〉ながら、〈生のサンジカ〉を希求する民衆の〈声〉は、決して消え失せることはありません。私・たちは、その〈声〉を確かに聞き取ったのでした。

私が担当した前回の「シーン5」では、「修羅の女の長い列」と題して「報告」を行いました。 この列島を洗った近代という大きな、大きな波。その波がこの列島に穿った亀裂は深く、その亀裂の底で、喘ぎ、悲しみ、苦悶してきた者たちは数知れない。その傍らにあって、その者たちを抱きしめ、その者たちの〈傷〉をともに負い続けてきた女・たちがいる。

「シーン5」が終わってから、ある人が私にこんな「言葉」を贈ってくれました。

「『修羅の女』とは、この世界の底で喘ぐ者が息を継ぐ・生き継ぐことができるように寄り添い、全世界を相手に闘う女ではないのか?そのようにして、寄る辺のない魂の生の継続・持続を可能にする生・命の繋げ方を生きる者なのではないか?」と。修羅を生きてきた女・たちの「長い列」は、今も続いています。私・たちは、その「長い列」から聞こえてくる〈声〉を聞き分け、彼女らが眼差した人間存在のあり方と世界をこそ生き合いたい、そうした径を歩いていきたい。そのことは、今日これから進めていく「シーン6」のテーマとしっかり結びついてるように思います。

今日の「シーン6」では、富山の女たちが切り拓いた「富山型ディ」の軌跡を改めて振り返りながら、「介護保険制度」を軸にこの間の日本の社会保障・福祉制度の変遷を批判的に捉え返すこととを試みます。「シーン6」は、これまでの「『米騒動』100年プロジェクト」の「シーン」とは異色なものに感じられるかもしれませんが、今述べたような「100年プロジェクト」の論議の流れに立って活発な論議を行っていきたいと思います。慣れない進行ですが、今日はよろしくお願いします。

「富山の女が拓いたもの

―『米騒動』/『富山型デイ』―その〈先〉へ」

はじめに 「シーン6」のモチーフ・進め方について

最初に、自己紹介を兼ねて、自分と「介護保険制度」との関わりをお話ししたいと思います。私は現在67歳で、仕事を辞めて1年半ほど経ちますが、父親の介護をすることがこの10年ほど続いています。

2013年に私の親父は「要支援2」でしたが、その時にはまだ家事を一応自分でこなしながら、一人暮らしを楽しんでいました。そうした暮らしの中で、ある日突然、詐欺事件の被害に遭って、それまでコツコツと貯めてきた貯金が、数千円だけを残してほぼ全部なくなりました。その後、そうした被害に遭わないための対策として、家庭裁判所に成年後見制度の「保佐人」の申請のための手続きを進め、親父の「保佐人」になりました。その後、そのような問題は起きていません。

数年して、親父は「要介護2」になり、ある事業所が運営する「小規模多機能施設」で訪問介護と通所介護サービスを受けながら、毎日生活していました。しかし、認知症の症状が進んだことで、追い出されるようにその施設の利用を止めることになり、昨年9月からは別の事業所の「定期巡回サービス」などを使って、1日4回の訪問介護と週2回の通所介護を受けています。父親が利用していた施設を変えるときや介護サービスを追加するときに、「契約書」を何枚も書きましたが、「これが『措置から契約へ』ということか」とつくずく思いました。

今年に入ってから、親父は認知症がさらに進んで「要介護3」になりましたが、毎日介護に〈依存〉しながら、彼なりの自由を楽しんで生きています。高齢者が福祉サービスに依存して生きることを否定的に思う人がいるかもしれませんが、私の親父のような状態を見ていると、「〈依存〉するから、〈自律〉することができるんだ」と考えてもいいように思います。

2017年3月に、「『富山の女が始めた現代の世直し』 米騒動から富山型ケアへ」というタイトルで、「NPO法人にぎやか20周年記念セミナー」が開催されました。「現代の『世直し』ということでどんな話をするのだろうか」という期待をもって、私もその「セミナー」に参加しました。しかし、結局、そのような話は何もありませんでした。

今日の「シーン6」の集いは、「富山の女が拓いたもの―『米騒動』/『富山型ディ』―その〈先〉へ」というテーマですが、『米騒動』後の100年の〈生のサンジカ〉の希求・創出の歩みをたどることのその〈先〉を考えたいという思いで、これまで「富山型ディ」の歩みや「介護保険制度」の問題点、この間の社会保障・福祉をめぐる政策の動向などについて調べてきました。また、昨年11月には、東京での「ケアワーカー」の労働条件の改善を求める集会とその後のデモに参加して、厚労省交渉にも参加するとともに、そこに集まった「ケアワーカー」の人たちと交流しました。私の親父を見ていて、本当に「『介護』は待ったなし」だなと思います。まだ先のことだと思っている内に介護の問題はすぐに迫ってきます。私・たちの側から「介護」の問題をきちんと考えたいという思いで「シーン6」を迎えました。今日はよろしくお願いします。

なお、今日の進め方ですが、最初、「シーン6」のテーマ・モチーフを紹介する映像を観た後、この3人で分担して「シーン6」の「提起」を行います(「シーン6」の映像は、「生・労働・運動ネット富山」のホームページで閲覧可能)。その後、私・たちの「提起」を受けて、「このゆびとーまれ」の惣万佳代子さんと「にぎやか」の阪井由佳子さんから、コメントをいただきます。最後に、今日の会場の皆さんと一緒に、「フリートーク」で活発な論議を行っていきたいと思います。なお、「100年プロジェクト」では、当初、この「シーン6」で大阪市立大の水野博達さんを迎えてコメントしてもらう予定でしたが、水野さんを迎えるのは次の「シーン7」に変更いたします。

2013年に私の親父は「要支援2」でしたが、その時にはまだ家事を一応自分でこなしながら、一人暮らしを楽しんでいました。そうした暮らしの中で、ある日突然、詐欺事件の被害に遭って、それまでコツコツと貯めてきた貯金が、数千円だけを残してほぼ全部なくなりました。その後、そうした被害に遭わないための対策として、家庭裁判所に成年後見制度の「保佐人」の申請のための手続きを進め、親父の「保佐人」になりました。その後、そのような問題は起きていません。

数年して、親父は「要介護2」になり、ある事業所が運営する「小規模多機能施設」で訪問介護と通所介護サービスを受けながら、毎日生活していました。しかし、認知症の症状が進んだことで、追い出されるようにその施設の利用を止めることになり、昨年9月からは別の事業所の「定期巡回サービス」などを使って、1日4回の訪問介護と週2回の通所介護を受けています。父親が利用していた施設を変えるときや介護サービスを追加するときに、「契約書」を何枚も書きましたが、「これが『措置から契約へ』ということか」とつくずく思いました。

今年に入ってから、親父は認知症がさらに進んで「要介護3」になりましたが、毎日介護に〈依存〉しながら、彼なりの自由を楽しんで生きています。高齢者が福祉サービスに依存して生きることを否定的に思う人がいるかもしれませんが、私の親父のような状態を見ていると、「〈依存〉するから、〈自律〉することができるんだ」と考えてもいいように思います。

2017年3月に、「『富山の女が始めた現代の世直し』

今日の「シーン6」の集いは、「富山の女が拓いたもの―『米騒動』/『富山型ディ』―その〈先〉へ」というテーマですが、『米騒動』後の100年の〈生のサンジカ〉の希求・創出の歩みをたどることのその〈先〉を考えたいという思いで、これまで「富山型ディ」の歩みや「介護保険制度」の問題点、この間の社会保障・福祉をめぐる政策の動向などについて調べてきました。また、昨年11月には、東京での「ケアワーカー」の労働条件の改善を求める集会とその後のデモに参加して、厚労省交渉にも参加するとともに、そこに集まった「ケアワーカー」の人たちと交流しました。私の親父を見ていて、本当に「『介護』は待ったなし」だなと思います。まだ先のことだと思っている内に介護の問題はすぐに迫ってきます。私・たちの側から「介護」の問題をきちんと考えたいという思いで「シーン6」を迎えました。今日はよろしくお願いします。

なお、今日の進め方ですが、最初、「シーン6」のテーマ・モチーフを紹介する映像を観た後、この3人で分担して「シーン6」の「提起」を行います(「シーン6」の映像は、「生・労働・運動ネット富山」のホームページで閲覧可能)。その後、私・たちの「提起」を受けて、「このゆびとーまれ」の惣万佳代子さんと「にぎやか」の阪井由佳子さんから、コメントをいただきます。最後に、今日の会場の皆さんと一緒に、「フリートーク」で活発な論議を行っていきたいと思います。なお、「100年プロジェクト」では、当初、この「シーン6」で大阪市立大の水野博達さんを迎えてコメントしてもらう予定でしたが、水野さんを迎えるのは次の「シーン7」に変更いたします。

SCENE6 動画

Ⅰ 日本型福祉の解体・変容と「社会福祉基礎構造改革」

1 「せめぎあい」として運動と制度の関係を捉え直す

私は、富山市内の「富山型ディサービス」施設に勤務して三年目になりますが、それまでは15年ほど別の知的障碍者施設で働いていました。介護現場で働いていて必ず言われるのが、「利用者の思いにできる限り寄り添う」、「利用者本位」、「『当事者本位』で行動することが基本」、また、「傾聴・共感・受容」などといったことばです。しかし、自分としては、そのようなことばに対してずっと違和感を感じてきました。それは、一つには、「すごく嘘っぽいし、現実は全然そうじゃないだろう」と思ってしまうからですが、実際の福祉現場の限られたスタッフの体制でいくら「利用者の思いにできる限り寄り添う」などと言ってみても、それはあくまでも「できる限り」という限定を付けた上でのことでしかありません。

施設の経営者の理念としてそのようなことばが言われるだけではなく、自分も含めて厳しい労働条件で働く介護労働者に対しても、しばしば「利用者の思いにできる限り寄りそうことが、介護の基本ですよ」といった倫理的な姿勢を求められます。しかし、そんなふうに利用者のためにはひたすら「自己犠牲」を惜しまないような「偉人」や「聖者」にはなれっこないし、なりたくもない。そのように、福祉の利用者はただ寄り添われる存在としてしか扱われないし、介護者は利用者に献身する「聖者」のように振る舞うことを強いられるという構造を変えたいと思っています。

そのためには、利用者と呼ばれる人たちがそうであることを超えて「当事者」になるとともに、介護労働者自身も「当事者」になるという、その両方が求められているように思います。単にことばの上だけで言っていることのように聞こえるかもしれませんが、今日はぜひそのことをめぐって、この場に参加している皆さんと一緒に考え合いたいと思います。

今回の「シーン6」の集いで、私・たちは、単に「富山型ディ」や社会保障・福祉制度についての勉強会をしたいわけではありません。今日の私・たちの「問いかけ」に対して、会場の皆さんにもぜひ答えて欲しいと思います。まず、今日の私・たちの「提起」の基本的な捉え方や認識の仕方に関わる大事なポイントとして、「せめぎあい」ということがあるように思います。介護のあり方がどうあるかということは、介護サービスを提供する側と介護される側の「せめぎあい」によって大きく左右されますし、社会保障・福祉制度のあり方自体も制度をめぐる国家・地方自治体と住民の「せめぎあい」がどうあるかによって決まっていきます。

先ほどの話の中で、「米騒動から富山型ケアへ」の「セミナー」について触れましたが、社会保障・福祉制度の著名な研究者の一番ヶ瀬康子さんは、「米騒動と日本社会事業」という論文の最初の方で、「日本の社会事業は、米騒動を契機に成立した」と言っています。この富山を「震源地」とする1918年の『米騒動』は、短期間の内に日本列島の各地に広がって激しく展開されました。

明治以降の日本は、天皇を頂点として「富国強兵」政策による近代国家の形成を目指して、海外の植民地を獲得しながら、資本主義を急激に発展させていきました。

第一次世界大戦で直接戦火をあびることのなかった日本は、戦争でヨーロッパ諸国が疲弊するのを「漁夫の利」として、重工業を軸に生産体制を大きく発展させました。しかし、それによる好景気が逆に、労働現場での労働者の酷使や、物価高による貧富の格差の拡大などを引き起こして人々の生活を大きく脅かすことになったために、不平不満が街中にうずまき、工場でのストライキの頻発といった抵抗の動きがあちこちで起こり始めました。そうした状況が、『米騒動』が全国各地に拡大していった背景にあります。

支配権力の側は警察や軍隊を使ってなんとか『米騒動』を力で抑え込む一方で、その後、人々の生活上の問題に対処するために、様々な「社会事業」の創設・実施に向かっていきます。そのように、「生の困難」の中で『米騒動』に立ち上がった人びとの「声」や動きが、現在の社会保障・福祉制度の「原型」となるような制度を生み出すことになった、と言ってもいいでしょう。しかし、同時に、それらの社会事業は、生活苦にあえぐ人々を救済しようとすると同時に、その対象となる人々の生活状況を把握・監視することで、『米騒動』のような事態を事前に予防するという、「治安対策」的な性格をもつものでした。 同様のことが、後の時代のことについても言えるのではないでしょうか。これからお話しする「富山型ディ」を切り拓いた富山の女性たちの歩みと「地域包括ケアシステム」との関係に現れているように、既成の秩序の枠を突破しようとする人々のエネルギーを逆に国家権力の側が「換骨奪胎」して利用しようとする、ということがずっと続いています。社会保障・福祉の問題を考える上で、そうした攻防や「せめぎあい」がどのように闘われているかを捉えることが不可欠ではないか、と考えています。

2 「日本型福祉システム」に風穴を開けた障碍者解放運動

男性の「正規雇用労働者」が企業で働いて得た賃金で家族を扶養しながら、女性が主婦として家庭内で高齢者や障碍者の世話・介護も含めた家事労働を行うことを前提として、それがどうしても困難な特別な場合に、例外的に行政が「措置制度」による公的な支援を行うというのが、いわゆる「日本型福祉」と呼ばれるものです。そのような日本型福祉システムに「風穴」を開けようとしたのが、1970年代初頭に登場した障碍者解放運動です。当時、障碍者の多くは、家庭内に囲い込まれて生きるか、「家族介護」が困難であれば、入所施設でプライバシーのない不自由な集団生活を送らざるを得ませんでした。しかし、そうした状況に対して、障碍者解放運動の「当事者」たちは、「反差別」・「自己決定」・「自立」・「共生」を掲げて、「障碍者収容システム」から離脱することを始めたのです。当時、施設に入所した障碍者たちは、周囲の人たちや施設の職員から、「あなたは障碍者で何もできなくて、他の人に迷惑をかける存在なんだから、施設で生活するのが一番いいんだよ」と、絶えず言われ続けていたわけです。しかし、そのように他人によって決められた生き方を拒み、「自分の生き方は自分で決めたい」と思う障碍者たちが、施設を飛び出して地域に出て、介護者を募集しながら、アパートや貸家を借りて「自立生活」を始めました。

障碍当事者の中西正司とフェミニズム研究家の上野千鶴子の共著の「当事者主権」(岩波新書・03年)という本の中に、「最初は自分ができるとは思わなかった。何もできないと思っていた。でもこうして仲間と出会い活動する中で、地域で生活できるんだと思った。私は地域で生活したい。そのための介護者を保障してほしい」という、ある障碍者のことばが引かれています。それに対して、上野千鶴子さんは、「ここではじめてこの障碍者は当事者となった。当事者となったことで自分のニーズをはっきりと語ることができたのだ」と書いています。そのように、日本の障碍者解放運動は、地域で生きるための不可欠な「ニーズ」として公的介護を求めるための座り込みや対行政交渉といった運動を粘り強く展開しながら、介護保障を制度化させていきました。

そうした彼ら/彼女らの運動は、アメリカの「自立生活運動」やヨーロッパ諸国の「ノーマライゼーション運動」とほぼ同時期の動きであり、それは日本一国というレベルを超えた全世界的な広がりをもつものでした。そのように、日本の障碍者解放運動は、障碍者差別や「障碍者収容システム」の問題を広く認知させながら、行政の「措置制度」によって一方的に与えられたり、家庭内や収容施設で「保護」されるためのものではなく、「当事者」として自分で自分の生き方を決めるための不可欠な「支援」として、社会保障・福祉制度をつくりかえていったのです。

日赤病院の看護師だった惣万さんが、仲間とともに「富山型ディ」を始めるきっかけとなったのは、やはり、病院や福祉施設での高齢者の処遇に対する怒りや疑問ではなかったかと思います。それは、かつて障碍者解放運動が社会を変えようとしたことの熱意や記憶が、時を超えて伝わったということでもあるのではないかと私・たちとしては思っているのですが、いかがでしょうか。

3 「社会福祉基礎構造改革」をめぐって

3-1 「社会福祉基礎構造改革」の登場の背景

80年代初めから全世界的に資本のグローバル化が急激に進められるとともに、「日本型」と呼ばれるようなものも含めて、「フォーディズム」的な大量生産を基礎にした高賃金と社会保障・福祉制度によって〈生〉を保障するという「福祉国家」体制を解体して、「民間活力」の導入や「規制緩和」によって経済の活性化を目指す「新自由主義」(ネオリベラリズム)政策が展開されるようになります。80年代初頭の、アメリカのレーガン大統領、イギリスのサッチャー首相、それに日本の中曽根首相の3人は、「ネオリベ三羽ガラス」と呼ばれたりもしますが、アメリカやイギリスとは多少、タイムラグをはさんで、80年代末頃から、日本でも本格的にネオリベ政策が導入され始めます。そうした政策の導入によって、企業や高額所得者への減税や、企業活動への「規制緩和」、また、「自由な働き方」の名目の下での労働者保護の解体等によって、経済活動の活性化を図ろうとしたわけですが、それと併せて、国家財政の「危機」を理由として国家が人々の〈生〉を保障するという役割から公然と「撤退」し始めます。そうした流れの中で、従来の社会保障・福祉制度の大幅な見直しや「再編」として「社会福祉基礎構造改革」が登場し、戦後日本の経済成長を支えてきた「日本型福祉」の解体が進みます。その際に見落としてはならないと思うのは、行政が福祉サービスの必要性の有無や、福祉サービスの内容・回数・利用施設等を一方的に決定する「措置制度」に対する人々の批判を組み込んで、「自立と自己実現」といった謳い文句を掲げながら、そうした「福祉制度改革」が進められたことです。

また、その頃から、家庭内での高齢者/障碍者の「虐待・殺人」事件といった社会問題が多発するようになり、隣近所や地域の「相互扶助」の弱体化や、「家族介護」の限界ということが盛んに言われようになりました。それ以上に、女性が家庭内で主婦として無償で「介護労働」を強いられることに対する疑問や批判の声を支配の側も無視できなくなったということが、「社会福祉基礎構造改革」の大きな背景としてあるでしょう。そのように、女性が家庭内でのアンペイドワークとしての「介護労働」を拒否しようとする動きが、公的な福祉サービスの縮減を進めながら、男性を主な稼ぎ手として家族を扶養するための「家族賃金制」を止めて、その不足分を女性が短時間・低賃金で労働することで埋め合わせようとするネオリベ政策の枠内に組み込まれることになってしまいました。

先ほど、支配秩序の枠を打破しようとする動きと、それを逆に支配秩序の安定のために利用しようとする者たちとの「せめぎあい」ということを言いましたが、そうした構図は、「社会福祉基礎構造改革」についてもそのまま当てはまるように思います。

3-2 「日本型福祉」のネオリベ的再編としての「社会福祉基礎構造改革」

「社会福祉基礎構造改革」というのは、具体的に言えば、1998年からの「中央社会福祉審議会」での議論を受けて進められてきた、児童福祉も含む90年代末から2000年代初めにかけての一連の「福祉改革」を指しますが、「介護保険制度」や障碍者を対象とする「支援費制度」の創設もその一環として行われました。それは、突然、出てきたのではなく、「臨調・行革路線」に基づく「福祉見直し」政策による90年の「社会福祉関係八法改正」や、90年代の医療・年金制度のネオリベ的な「福祉制度改革」の流れをさらに推し進めようとするものでした。改めて繰り返すまでもなく、「社会福祉基礎構造改革」の大きな目的として、社会保障・福祉に関わる予算の削減があります。それは社会保障・福祉予算の総額の抑制と併せて、「保険方式」の導入や、「応能負担」から「応益負担」への転換による利用料の値上げ等の利用者負担の強化を通じて福祉サービスの財源の確保を図ることで、同予算に占める税負担の割合を減らすことをねらうものでした。

それまでの公的な福祉サービスに関わる「措置制度」は、先に述べたような官僚主義的な性格を色濃くもつものであると同時に、「生活困窮者」の保護・救済を主な目的とする以上、サービスの利用料は「公費負担」で無料となるか、収入に応じた「応益負担」というのが原則でした。「社会福祉基礎構造改革」は、社会保障・福祉制度の官僚主義的なあり方への批判を利用して、社会保障・福祉予算の削減に向けて、無料・低額の公的な福祉サービスの提供システムとしての「措置制度」の解体に着手したのです。

「社会福祉基礎構造改革」のもう一つの大きな目的として、社会保障・福祉の分野への「市場原理」の導入があります。「社会福祉基礎構造改革」で唱えられた「救貧的福祉」から「普遍的福祉」への転換に必要な福祉サービスの供給体制の確立ということと、先ほど言った社会保障・福祉予算の削減という方向性は、本来矛盾するはずのものです。しかし、予想される福祉サービスの需要の増大に備えて、そうした矛盾を「解決」するための手段として、社会福祉法人の設立に関わる基準を「規制緩和」し、福祉の世界に民間企業を積極的に誘致することで、福祉サービスの不足の解消が図られました。

そうした流れの中で、当時「措置から契約へ」ということがよく言われていました。つまり、「これからは行政の『措置』といった画一的な制度ではなく、『民間活力』を導入して多様な福祉サービスを供給する体制を育成して、利用者が事業者と『契約』を結んでサービスを選択できるようにしよう」ということです。そのように、社会保障・福祉の領域への「市場原理」の導入は、社会福祉の「営利事業化」であると同時に、福祉サービスを「商品化」することで、サービス利用者と事業者との関係を「顧客」と「企業」の関係に変えてしまいます。そのことによって、社会保障・福祉に関わる行政組織の介護保障の責任は、大きく「免責」されることになります。さらに言えば、そのような「『市場原理』による自由なサービスの選択」というレトリックは、福祉サービスを「商品」として購入することができない多数の人たちの存在を忘却することで初めて成立するものだ、と言ってもいいでしょう。

また、先ほど言ったように、「介護保険制度」はこうした「社会福祉基礎構造改革」の流れの中で生まれたものですが、当時、「介護保険制度は地方自治の試金石」といったことが盛んに言われていました。しかし、そうした「地方分権」や「地方自治」といったスローガンの下、「社会保障・福祉制度の構想は国が計画・立案し、それを地方自治体が自らの責任で実施する」という固定化された「役割分担」によって、同制度が運営されていることを見落としてはならないでしょう。本来、社会保障・福祉の「地方自治」が成立するためには、大幅な「地方交付税率」の引き上げが必要なはずですが、結局、そうした国の支援の不足を「地方債」等の借金で穴埋めするしかなくなっていることが、多くの地方自治体の財政赤字を生み出しています。

それまでの社会保障・福祉制度のネオリベ的な「改革」を目指した「社会福祉基礎構造改革」は、障碍者解放運動の「当事者」たちが言ってきたような、行政の官僚主義的なあり方への批判や、「自己決定」・「自立」・「共生」といった理念を一見、取り入れたかのように見えます。しかし、「障碍者にとって『自立』とは、決して他者の助けなく生きることではなく、多くの人たちの支援を受けて自分が望む生き方をすることだ」と何度も主張されてきたことを思い起こせば、ネオリベ的な「福祉制度改革」で言う「自己決定」・「自立」というのは、「自己責任」のロジック、つまり、「自分で選択したことだから、他人をあてにせずに自分でやれ」ということと対になることで、障碍者解放運動の主張を完全に反転させたものだと言っても過言ではないでしょう。

その一方で見落としてはならないと思うのは、実情がどうかは別にして、そうしたネオリベ的な「福祉制度改革」は単に「利潤追求」や「競争原理」ということをむき出しのまま言うのではなく、自分で選択・決定したことの責任は潔く自分で引き受けるという精神や、「リスク」を恐れずに既成の枠組みを突破して新たなチャンスに挑戦するといった、ある種の倫理や「人間像」を提示していることです。それを一言で言えば、「企業家精神」(アントレプレナーシップ)ということになります。

国が公的な介護保障から身を引こうとする中で、そのことが生み出す制度の「隙間」を自分たちが活躍するチャンスと捉えて、「民間活力」による介護ビジネスとは異なって、利用者にもっと寄り添った形で福祉サービスを提供しようとする女性たちが日本各地で登場してきています。そのことは、女性が家庭内で無償の「家族介護」を強いられることに反対する動きと重なりながら展開されてきましたが、それも、ある意味で「企業家精神」の現れと言えるのではないかと思います。そのように、目の前で困っている人たちを何とかしたいという女性たちの善意や意欲も組み込みながら、ネオリベ的な「福祉制度改革」が進められてきたことに、支配権力の側の巧妙さを改めて感じざるを得ません。

これから別のメンバーが報告する「富山型ディ」の全国化というのも、そうした流れの中にあるように思いますが、ここでひとまず私の話を終えて、次にバトンタッチします。

Ⅱ 「富山型ディケア」―その全国化の軌跡

1. 「富山型ディケア・このゆびとーまれ」の始まり

「生・労働・運動ネット富山」の東(ひがし)です。今日の私の「提起」では、「『富山型ディ』―その全国化の軌跡」というテーマでお話ししたいと思いますが、その前にまず簡単に自己紹介をします。私は、普段は精神障碍を抱える人たちの「就労支援施設」で働いています。そこに働くことになったきっかけとして、学生時代に富山で障碍者解放運動に出会ったことが大きく影響していますが、その「当事者」たちが重い障碍を抱えて差別と闘いながら、地域で生きる姿は私にとってとても衝撃的でした。現在、私の母親が介護保険を使うようになり、それによって家族としては大変助かったことももちろんありますが、それはあくまでも「介護サービスをお金で買うものでしかない」と思いますし、サービスが必要な人たちにちゃんと届いていないという問題も感じています。そもそも介護保険制度が高齢者自身の「声」や要求によって作られたものではないということが、障碍者が主体となって闘うことで、公的な介護保障のための制度をいくつも勝ち取ってきた障碍者福祉との違いを生んでいるように思います。母親の世話を通じてそのようなことを感じていますが、そのことが、高齢者が「当事者」になるとはどのようなことかについて、「富山型ディ」を糸口として考えてみようとするきっかけとしてあります。

前置きはこれくらいにして、今日の私の話の本題に入りますが、「富山型ディ」の始まりは、1993年に惣万佳代子さんが仲間と一緒に「民間デイケアハウス このゆびとーまれ」を開いたことでした。それまで日赤病院の看護師をしていた惣万さんは、その時の思いをこう語っています。

「病院でいくらお年寄りの命を助けても、退院するとき『家に帰りたい。畳の上で死にたい。』と泣いている場面をたくさん見てきました。お年寄り、こども、障がい者等、誰もがひとつ屋根の下で家庭的な雰囲気で過ごせる場をつくって在宅生活を支えたい。」

惣万さんたちは、そのような思いで「今までにない」介護のあり方を実現するものとして「富山型ディ」を創り出しましたが、その時、行政からの支援は一切ありませんでした。それはなぜかというと、従来の日本の福祉制度は、高齢者・障碍者・児童といった対象者別の「縦割り」で行われていたために、「このゆびとーまれ」のように、高齢者や障碍者、児童を分け隔てなく受け入れる施設は、行政の公的支援の対象外とされてしまったのです。そのため、「このゆびとーまれ」の開設当初の収入は、わずかの利用料と賛同者からの寄付のみでした。

しかし、惣万さんたちがこうした営みを続けることで、介護の問題を広く「社会化」させるとともに、「生の困難」を抱える人びとを支えるための「拠点」となりました。それは同時に、女性が「起業」することへの挑戦でもありました。

2. その後の県内での「富山型ディケア」の展開

次に、その後の「富山型ディ」の展開についてお話しします。惣万さんたちは、施設の厳しい財政状態をなんとかしたいという思いで、富山県の福祉行政の担当課に助成を要求するための交渉を粘り強く行いました。その結果、数年に及ぶ県との交渉を経て、1996年、県は「在宅障碍児(者)ディケア事業」という制度をスタートさせることで、惣万さんたちはようやく公的な支援を受けることができるようになりました。その翌年の1997年、富山県は、県の単独事業として「富山県民間ディサービス育成事業」をスタートさせ、「このゆびとーまれ」のような「富山型ディ」を同事業の対象施設として助成を行うようになりました。当初、助成の金額は少額でしたが、その後少しずつ増額されていきました。この年に、それまで理学療法士として老人保健施設で働いていた阪井由佳子さんが、「にぎやか」を立ち上げました。

1998年、県内の4つの「富山型ディ」事業所が一つにまとまって、県や国へ意見や要求を出していくことに向けて、「富山県民間デイサービス連絡協議会」を結成しました。

1999年、全国組織として、「宅老所・グループホーム 全国ネットワーク」が結成されました。認知症高齢者を対象とした、小規模で家庭的な個別ケアの実践に携わる事業所が都道府県単位の連絡組織をつくり、同ネットワークの会長に惣万佳代子さんが選ばれました。

県は、「民間ディケア」が連携していく様子を見ながら、他のディケアとは区別して、「富山型ディケア」という呼び方に変えて、全国化のための方策を探るようになりました。

2001年の「タウンミーティング・イン・富山」では、「富山型ディサービス」を「共生型ケア」として位置づけて、国にその制度化を進めることを求める、という提言がありました。「富山型ディ」に対して、当日出席した片山総務大臣から高い評価がありました。

2002年にも、「富山型ディ」のスタッフが、「内閣府国民生活局」の「未来生活懇談会」のプレゼンテーターとして 「共生型ケア」を提案しました。

同年、「富山型ディ」の事業所を担う人材を育成するために、富山県と「民間デイサービス連絡協議会」の共催で、「富山型ディサービス起業家育成講座」がスタートしました。この頃から、県は、「富山型ディ」を支援するだけではなく、それを積極的に育成していく方向に変わっていきましたが、「富山型ディ」を設立する起業家の育成に向けて、この講座は現在も続けられています。

2003年、「第1回地域共生ホーム全国セミナーinとやま ~富山型ディサービスの10年とこれから~」が開催され、その後も同「セミナー」は2年ごとに開催されています。全国から多くの人が集まり、2日間にわたって、「地域で共に生きる」をテーマとして、様々な立場の人たちが報告・意見交換・論議をしています。画面の写真は、昨年の「セミナー」の様子ですが、開設20周年を迎えた「ディケアハウス・にぎやか」のスタッフの皆さんがアピールしているところです。

なお、この「セミナー」は、先ほどの「富山型ディサービス起業家育成講座」の重要なプログラムの一つにもなっています。

3. 「介護保険制度」と「富山型ディケア」

次に、「介護保険制度」と「富山型ディ」の関係についてお話しします。介護保険制度の「指定事業所」となるには法人格が必要とされたため、同制度の実施を控えて、県は「富山型ディ」の事業者たちにNPO法人資格を取得させました。そうした県の方針を受けて、惣万さんたちの「このゆびとーまれ」が、富山県で第一号のNPO法人となりました。2000年に介護保険制度が始まると、これまでの県からの補助金がストップしたため、「富山型ディ」の関係者たちは、「民間ディサービス連絡協議会」として県に強く抗議しました。その際に、阪井さんは泣きながら、惣万さんは大声を出して抗議したということです。その後、県は改めて「富山型ディ」の事業所を介護保険制度の「通所介護事業所」として指定して、県の単独事業としての運営費の補助は障碍者向けのディサービスに集中させることになりました。

その後、介護保険制度は3年ごとに「改定」され、同制度の目的や課題は、「改定」のたびに、「地域包括ケアシステム」から、「地域密着型サービス」、「地域共生社会の実現」へと変化していきました。「富山型ディ」は「共生型ケア」の「モデル」としてますます注目されるようになりました。そうした流れの中で、「富山型ディ」は、多少は安定した運営できるようになりましたが、介護保険料のたび重なる値上げによって、利用者の負担は増え続けています。

4. 「特区制度」をてこに「富山型ディケア」が全国化

それでは、最後に、「富山型ディ」が「特区制度」をてこにどのように「全国化」していったかについてお話しします。2003年、「富山型ディサービス推進特区」の認定を受けて、高齢者の利用する「富山型ディ」の施設内でサービスを受ける障碍児(者)にも、公的な障碍者福祉制度の「支援費制度」を適用することが認められ、それが2006年には全国的に適用されることになりました。

2006年7月、「富山型福祉サービス推進特区」の認定を受け、「生活介護」、「自立訓練」、「児童ディサービス(当時)」といった障碍児(者)の通所サービスが、「富山型ディ」でも可能になりました。2010年から2016年にかけて、それが順次全国各地で可能になっていきました。 「富山型ディ」は、「特区制度」の指定を受けてから10年で、高齢者・障碍者・児童福祉の全ての領域で全国的に展開されました。「富山型ディ」の「全国化」についてまとめると、県は介護保険制度と「特区制度」を利用して国の補助を受けるとともに、施設の「制度外利用」も進めながら、「富山型ディ」を「共生型ケア」として推進してきました。その一方で、国の側も、「今までにない」介護を生み出した「富山型ディ」の営みや理念を国の福祉政策として積極的に取り入れて、介護保険制度上の「地域包括ケアシステム」にとって必要不可欠な介護施設として位置付けることになりました。

以上、「富山型ディ」の創設の経緯から、それが次第に富山県内や全国各地に普及するようになっていった流れについて、大きく捉え直して報告しました。そのように、「富山型ディ」は、「社会福祉基礎構造改革」の中で生み出された介護保険制度や、「規制緩和」政策の一環の「特区制度」という、ネオリベ「改革」の流れの中で「全国化」したわけですが、そのことの問題点については、次の山城の話の中で触れたいと思います。

Ⅲ 困ったときの「地域」頼み? 「地域包括ケアシステム」・「地域共生社会」への「動員」を問う

1. 「2025年問題」・「2040年問題」とは

この後は、もう一度私、山城がお話しします。今、映しているグラフは、2002年の統計を利用したものですが、各世代ごとの人数と全体に占める割合を示しています。このピンク色の部分が、現在67歳の私が該当するところです。このグラフの見出しにある「2025年問題」や「2040年問題」は、すでに2000年代初めには認識されていたことですが、まず、「2025年問題」とは何かと言えば、2025年にいわゆる「団塊世代」が75歳になることで生じる様々な問題のことです。一方、「2040年問題」というのは、「団塊世代」の子どもに当たる「団塊ジュニア世代」と呼ばれる人たちが、2040年に65歳になることで生じる問題を指します。 それは具体的にはどのようなことかというと、年金の受給を開始する65歳以上の人たちが、2040年に日本の人口の40%を超えるということです。そのように、高齢者人口が急増し、年金や医療・介護に必要な国家予算が膨れあがることに伴って、年金支給額が減らされたり、介護サービスの利用者の負担が強化されることなどによって、「貧困高齢者」が急増します。そのことはさらに、介護労働者や介護事業所の不足を引き起こしますので、介護保険制度が維持できなくなります。

そのように、「2025年問題」や「2040年問題」というのは、今後、高齢者人口が急増して様々な問題が連鎖しながら事態が悪化していくことで、介護サービスだけではなく、年金や医療なども含めて、日本の社会保障・福祉制度そのものが破綻するということです。地域によっては、地方自治体が存続できなくなったり、経済活動に必要な労働者がいなくなるといった様々な困難な問題を突きつけられています。

こういった問題は、高齢者人口の急増によって、あたかも一種の「自然過程」として起きることのように見えますが、それらの問題は、先ほどの報告にあった、80年代末以降のネオリベ的な「福祉制度改革」による公的な社会保障・福祉の縮減がもたらす必然的な結果に他なりません。しかし、そうした事態に対して、日本国家は、再びネオリベ的な政策手法を動員することで対応しようとしています。

その一つが、これからお話しする「地域包括ケアシステム」ですが、それは、介護を支える家族や地域社会の「相互扶助」が弱体化している現状を認識しながら、結局、介護の問題の「解決」を地域に押しつけようとするものです。現に地域で生活している私・たちにとっては、たまったものではありません。

2. 「介護保険制度」の後退と「地域包括ケアシステム」への転換

それでは、「地域包括ケアシステム」とは何かということですが、それは一言で言えば、「生の困難」を抱える様々な人たち全てをまとめて「ケア」するための仕組みということです。そこに、高齢者はもちろん、貧困家庭の子どもや、「ひきこもり」の若者、「薬物中毒患者」といったいろんな人たちを対象者として「包括」しながら、それらの人たちへの対応を「地域ケア会議」で検討して、民間ディサービスといった福祉サービス事業者や地域のボランティア等で「ケア」しようということになります。なお、「地域包括ケア」という用語自体は、70年代から医療や福祉の現場で地域にベースを置いた様々な実践を指すものとして使われてきましたが、介護保険制度の2011年の「改正」や、2013年8月に提出された「社会保障制度改革国民会議報告書」では、福祉行政の今後の方向性として「地域包括ケアシステム」ということを明確に打ち出しています。

「生の困難」を抱える様々な人たちを全て「ケア」するための仕組みといった話だけを聞くと、いかにも良いことずくめのように思えますが、実際には、社会保障・福祉予算の抑制と公的な福祉サービスの縮減を継続したまま、介護や「ケア」の問題を地域に押しつけるということに過ぎません。結局、国や地方自治体が人々の求める質の高い介護を保障できないので、その分を、行政の「縦割り」の垣根を取り払った「医療・介護・福祉の連携」で、地域住民のボランティアも活用しながら、安上がりに穴埋めしようとしているのです。 そうした流れの一環として、2015年の介護保険制度の「改正」では、「要支援者」への「訪問介護」と「通所介護」の「予防給付」サービスを同制度の保険給付から切り離して、市町村自治体が営む「介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)」に組み込むとともに、「新総合事業」のサービス報酬単価を切り下げました。さらに、2017年の介護保険制度の「改正」では、高齢者の「自立支援」・「重度化防止」を目的として、「保険者機能推進交付金(インセンティブ交付金)」という制度が新設されました。これは、市町村自治体が、高齢者に介護サービスの利用を抑制させるための取り組みを行うことに対して、国が「インセンティブ交付金」という報奨金を支給するという、非常に問題の多い仕組みです。

大阪府の大東市では、2017年の同制度の「改正」に先駆けてそうした仕組みを進んで導入して、多くの高齢者を介護保険サービスから「卒業」させています。そのようなサービス削減がもたらした悲惨な実例として、糖尿病を患う「要支援1」の70代の男性が、今まで利用していた通所リハビリを中止させられて、自宅での「介護予防体操」を指示された結果、およそ5ヶ月後に「要介護5」まで要介護度が進んで寝たきり状態にまでなったことが、NHKの「クローズアップ現代」で紹介されていました。そのことに対する大東市の責任を大阪の「ケアワーカーユニオン」の人たちが追及してきたことが、「介護保険『卒業』がもたらす悲劇」というパンフレットに書かれています。

皆さんもご存じのように、介護保険制度は、「保険者」の市町村自治体が「被保険者」の要介護度を認定して、事業所に「介護サービス」の提供を委託して実績に応じて報酬を支払うという形で運営されてきました。

しかし、2000年に同制度が開始されてから18年間で、当初の「介護の社会化」という理念はすっかり後退して、今まで言ってきたような様々な問題が噴出しています。その「解決策」として登場してきたのが「地域ケア会議」ですが、それは、「地域包括支援センター」や市町村自治体レベルの会議で、自治体職員と医療・福祉関係者が個々のサービス利用者の事例を検討しながら、地域福祉のネットワークの形成を図るというものです。 「地域ケア会議」は、2015年の介護保険制度の「改正」により、「地域包括ケアシステム」構築の一環として位置づけられましたが、すでにそれ以前にいくつかの自治体では厚労省の通達によって行われてきました。先ほどの報告の中で、「国が計画・立案した制度を『地方自治』のスローガンの下、地方自治体が実施する」という「役割分担」で介護保険制度が運営されている、という指摘がありました。この「地域ケア会議」も同様に、「社会保障・福祉予算の抑制」を堅持したまま、国の方針を自治体と住民がいかに実行するかを協議するという、ある種の「分権」・「自治」という形を取りながら、地域に介護問題の「解決」を押しつけようとするものではないでしょうか。 2017年の介護保険制度の「改正」では、「地域包括ケアシステムの構築」から、さらに「我が事、丸ごと」という耳障りのいいスローガンの下で、「地域共生社会の実現」が打ち出されました。そこで言う「我が事」というのは、身近な人の問題を自分のことのようにして行われる地域住民の「助け合い(互助)」を指します。一方、「丸ごと」というのは、行政組織の「縦割り」の枠を突破した柔軟な運用によって、「生産性」や「効率性」を高めようということです。

「地域共生社会」というのは、国家に強制されてつくるようなものではなく、自分たちに関わることは自分たち自身で決めるという、「自治」の精神で生み出されるしかないはずのことです。しかし、「地域包括ケアシステム」や「地域ケア会議」のように、私・たちが生きる上で不可欠な公的な福祉サービスの縮減を進めながら、地域住民の「互助」や「共生」のかけ声の下で、その穴埋めのために人々を「動員」しようとするのは、地域の「自治」とは対極にあることだと言わざるを得ません。

3. 「共生型サービス」とは?

次に、2018年4月から開始された「共生型サービス」制度について話したいと思います。それは、「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組みとして、2017年の介護保険制度の「改正」で新たに導入された制度です。「共生型サービス」というのは、具体的には、介護サービス事業所の職員が高齢者に限らず、障碍(児)者なども含めた多様な利用者に対応できるようにすることで、少ない人員で「地域包括ケアシステム」を効率的に運営できるようにするというものです。つまり、「介護の充実」ではなく、「介護の縮減」が目的なのです。しかし、「共生」ということを掲げることで、それがあたかも、高齢者や障碍者、児童を分け隔てなく受け入れるという「富山型ディ」の理念を体現するかのように見えるのが、なんとも姑息なところです。しかし、「富山型ディ」が、高齢者が地域で生きたいという求めに応えるものとして出発したのに対して、「共生型サービス」は、あくまでも福祉サービスの「効率性」や社会保障・福祉予算の抑制のための手段としてあるということでは、本来似て非なるものと言ってもいいのではないでしょうか。

それともう一つ言えば、「共生型サービス」制度というのは、障碍者の「65歳問題」への対応策でもあります。以前から、障碍者が65歳を超えたときに介護サービスを介護保険制度で受けるのか、「支援費制度」で受けるかが問題になっていましたが、最終的に、高齢の障碍者に対しても「介護保険優先」が原則とされました。「共生型サービス」制度の新設により、障碍者が65歳になっても、それまで利用していたサービス事業所がそれに認定されれば、そこでのサービスを継続して利用できるようになりました。

しかし、そのように障碍者への福祉サービスを介護保険制度の枠内で実施しようとすることは、障碍者解放運動によって勝ち取った現在の障碍者福祉制度の水準を、介護保険制度のレベルにまで下げることにつながりかねません。

4. 「富山型ディケア」はどこへ行くのか?

「富山型ディ」は地域の介護サービスのあり方を大きく改善・充実させながら、地域に根付いていきました。また、「富山型ディ」を創設した人たちは、高齢者・障碍者・児童を等しく受け入れるというそれまでにない「ケア」のあり方を全国各地に広めようとしてきました。その努力や熱意が並大抵のものではないことは、想像に難くありません。介護保険制度の開始によって高齢者が利用できる福祉サービス事業所を増やすことが求められたという意味で、同制度は「富山型ディ」の普及にとって「追い風」になりました。また、「特区制度」の指定を受けることで、「富山型ディ」は全国各地で生まれることになりました。それは、高齢者、障碍者、児童の「居場所」となることで、利用者やその家族を支えてきました。

しかし、その一方で、かつての「措置制度」の時代に「縦割り」の福祉行政のあり方を打破した「富山型ディ」の斬新な「ケア」のスタイルは、「社会福祉基礎構造改革」以降、加速度的に進行するネオリベ的な「福祉制度改革」の流れの中にすっかり組み込まれてしまいました。そのことによって、当初、「富山型ディ」が目指そうとしていたことは「反転」させられ、「介護サービスの市場化」の中で利用者の思いに寄り添おうと努力すればするほど、「富山型ディ」が本当に目指したいことからは遠のいていくように思います。

かつて障碍者解放運動の重要な理念の一つとして、「施設から地域へ」ということがよく言われていました。それと全く同じではないかもしれませんが、「富山型ディ」でも地域で生きるということを価値として、「高齢者が地域で安心して老いを迎えることを支える」ということをその理念としてきました。今、改めてそうした視点から、「富山型ディ」の歩みを捉え直すことが求められているように思います。 それでは、「富山型ディ」は、これまでの歩みの〈先〉へといかに向うのか?

Ⅳ 今こそ、「当事者」運動を!

1. 介護保険制度の18年 「介護の社会化」からの後退の軌跡

無償で「家族介護」を強いられることからの解放を求める多くの女性たちの声を背景に、2000年から介護保険制度は開始されました。同制度が始まって間もなく、国は、予想を上回る介護サービスの利用者の数とそのために必要な給付金の増加に直面することになりました。それに対して、国は一貫して、サービス利用者の負担の強化によって対処しようとしてきました。介護保険制度の開始後、半年間は同制度の「第2号被保険者」の65歳以上の高齢者は介護保険料を免除されていました。その後、介護保険料の徴収が始まり、高齢者の増加に伴い、現在まで保険料の「見直し」のたびに値上げされ、2000年度~02年度で全国平均2911円だった保険料が15年度~17年度の全国平均額が5514円とほぼ倍近い金額になっています。また、介護保険サービスの利用料は、当初、収入に関わりなく「1割負担」とされてきましたが、2015年の「改正」で、年収280万円以上の人の利用料は「2割負担」とされ、さらに2018年からは、年収380万円以上の「現役世代並みの収入」の人の利用料は「3割負担」となっています。

また、同制度の「改正」のたびに、「要支援者」への介護サービスを中心にサービスの利用に様々な制限・制約を課すとともに、それらのサービスの介護報酬を下げたり、制度の本体から切り離すことで給付金の圧縮を図るということが続いています。先ほど言った市町村自治体による「新総合事業」制度も、そうした流れの一環としてあります。また、同制度の開始以来、ケアワーカーの報酬の引き上げの必要性が叫ばれているのにも関わらず、ずっと低い水準で推移していることで、ケアワーカーの高い離職率や人材不足を引き起こしていることは、介護サービスの安定的な供給を危機にさらしています。その一方で、介護サービスの利用状況やサービス事業所の運営に対する細かな監視・チェックが進んでいます。

そのように、介護保険制度の18年間の歩みは、「改正」のたびに高齢者にとってますます不自由で使いづらい制度になるとともに、公的な介護サービスの供給体制の整備ではなく、「民間活力」に大きく依存して制度を運営してきたという意味で、「介護の社会化」ならぬ「介護の市場化」を進めてきた軌跡だ、と言ってもいいように思います。

社会保障・福祉制度も含めたこの数十年間のネオリベ「改革」によって、地域や家族の「相互扶助」の力が大きく弱体化しているにも関わらず、現在の介護保険制度の危機的な状況に対する「処方箋」として国が持ち出してくるのは、先ほど言ったように、「地域包括ケアシステム」や「『我が事・丸ごと』地域共生社会」といった、「困ったときの地域頼み」ということでしかありません。そのように、地域の人々の自発的な「助け合い」・「互助」といった、本来、国や行政の施策の「外」にあるものを組み込む形で、国が地域の「ケア」体制の構築を進めようとすることに、私・たちは強い違和感を抱いています。

しかし、それ以上に、「家族介護」からの解放を求める女性たちの声を背景に開始された介護保険制度が、「地域共生社会」のかけ声の下、結局、無償の福祉ボランティアや低賃金のケアワーカー、または「家族介護」を担うものとして、地域の女性たちを「動員」するという方向に行き着こうとすることに対して、私・たちは大きな疑問と憤りを禁じ得ません。

2. 〈高齢者生存組合〉の創設へ向かいたい

介護保険制度による介護サービスや「自立支援」というのは、結局、高齢者を「生殺し」にしているだけのように見えませんか。ある意味で、そうした現状を見させないために、支配の側は、「地域包括ケア」や「『我が事・丸ごと』による地域共生社会」といった、耳障りのよいフレーズをまきちらしているようにも思います。「生殺し」と言うと語弊があるようでしたら、「社会的な死」と言ってもいいのかもしれませんが、介護保険制度が想定している高齢者の生活のレベルというのは、とにかく介護サービスを受けることで、最低限「生存」だけは保障するというものでしかありません。本来、人間が生きるということには、外出して友人と会ったり、一緒に買い物に出かけて好きなものを買ったり、外食をするといった交際・交友や、映画を見たり、コンサートに行って音楽を聴いたりするといった文化の享受も含まれているはずですが、そういったことは、介護保険制度のサービスの対象外です。

先ほどから何度か障碍者解放運動について触れましたが、そこで言われた「施設から地域へ」とか、「自分の生き方は自分で決めたい」ということも、施設でともかく最低限の「衣・食・住」だけは保障されているという「生殺し」の生き方に対する拒否や離脱ということではなかったか、と思います。高齢者の最低限の生存さえちゃんと保障しようとはしないこの社会のあり方に対抗するためには、逆に、そうした「生の高度な享受」を支えるものとしての「ケア」や介護という発想が、強く求められているように思います。

今日の「シーン6」の「提起」の最初にお見せした映像では、欅坂46の「不協和音」の歌の「僕は嫌だ」というリフレインに重ねて、次のようなフレーズを映しました。

「介護保険」は、「介護労働者」を低賃金で労働させ、豊かな生活をさせない

僕はいやだ

「介護保険」は、利用料が高くて、「充実した介護」を利用できない

僕はいやだ

「介護保険」は、高齢者に「自立」を求め、「老いる」自分を肯定できない

僕はいやだ

このような私・たちの介護保険制度への「僕はいやだ」の声を連結させることで、ぜひ同制度の問題を「社会化」したいと思っています。

今日の私の挨拶で触れた「にぎやか・20周年記念セミナー」では、上野千鶴子さんの講演がありました。その中で、彼女が言っていたのは、次のようなことです。

「国の間違った『戦略』で『介護現場』が運営されているが、現場には『補給線』がないので、個別の現場での具体的な福祉実践をどうするかといった『戦術』のレベルだけでは、とうていそれをカバーできない。結局、国の真っ当な『戦略』や現場のサポートのための『補給線』がないという状況に対して、スタッフがそうした不足を補おうと奮闘努力することで、かろうじて介護の現場が維持されているのが現状だ。」

私も彼女と同感で、まず、そうした国の間違った「戦略」を糾す必要があるはずです。「地域包括ケアシステムの構築」や「地域共生社会の実現」というのは、この間の「ネオリベ改革」路線を堅持したまま、国が書いた「シナリオ」に「自治」や「分権」といった言葉をまぶして、地域住民を「コマ」として動かすということでしかありません。私・たちは、介護保険制度の根底的な見直しと同時に、そうした翼賛的な「動員」を拒否して、自らの〈生〉の保障に関わる切実な要求をともに練り上げ、声を上げ、身体を動かして国や地方自治体に突きつけ、その実現を求めるという意味での「介護の社会的自治」を目指したい。

そこから、この間の「介護の社会化」の「反転」をさらに「反転」させ、「介護問題の『社会化』」へと向かうための手がかりを探りたいと思います。

こうした動きを担っていくための、高齢者を「当事者」とする〈生〉の〈結び=合い〉・〈組み=合い〉として、現在、私・たちは〈高齢者生存組合〉ということを考えています。まだまだイメージの段階に過ぎませんが、そうした「当事者」による〈生〉の〈結び=合い〉・〈組み=合い〉の形成や連合ということが、「『介護問題』の社会化」や「介護の社会的自治」ということの軸になるのではないか、と考えています。

そのことをスローガン風に言えば、次のようになるでしょう。

「ケアワーカー」は〈ケアワーカーユニオン〉を!

「ケアユーザー」は〈高齢者・障碍者生存組合〉を!

地域住民は〈ケア住民会議〉を!

それらが結び合って〈地域ケア評議会〉を!

〈すべての生の無条件の肯定〉の旗を高く高く掲げよう!

3. 「富山型ディケア」 〈先鋒〉から〈後ろ盾〉へ 「住み慣れた地域で老いを迎え、畳の上で死にたい」という高齢者本人の願いに寄り添うための施設をつくりたいという初発の思いや、そうした高齢者のささやかな願いさえ許さない福祉のあり方に対する怒りをバネにして、惣万さんや阪井さんたちを「先駆者」として、全国各地で多くの女性たちが施設のケアワーカーや利用者の人たちとともに「富山型ディ」を築いてきました。

それらの女性たちは、高齢者や障碍(児)者の人たちが地域で孤立することなく、安心して〈生〉を送ることを支える〈先鋒〉として、この生き難い社会の中の彼ら/彼女らの「居場所」として「富山型ディ」を営むための多大な努力を、現在も続けています。

今日の私・たちの「提起」では、介護保険制度にポイントを置いてこの国の社会保障・福祉制度に対する批判を述べてきました。利用者の人たちの姿を目の間にして、日々、様々な苦労や努力を重ねながら「富山型ディ」を営んでいる方たちにとって、そうした制度のあり方への疑問や怒りは、私・たち以上に激しく切実なものではないかと思います。

そうした疑問や怒りの思いをバネに、高齢者や障碍(児)者たちが、「当事者」として自らの〈生〉の高度な享受を求めて声を上げたり、そのための〈生〉の〈結び=合い〉・〈組み=合い〉として〈生存組合〉を生み出そうとする際の〈後ろ盾〉になることを、私・たちは、「富山型ディ」の事業者の皆さんに呼びかけます。分け隔てなく全ての人を受け入れるという新たな「ケア」の実践を創り出し、介護の問題を広く社会に認識させることを進めた「富山型ディ」の皆さんには、そのためのパワーと経験の蓄積があるはずです。その際には、私・たちも、及ばずながら、ぜひ、「加勢」してともに力を併せたいと思います。

「富山型ディ」を築いてきた皆さんに、このような呼びかけや「ラブコール」を送ることで、「にぎやか・20周年記念セミナー」のタイトルの「富山の女が始めた現代の世直し」ということに、私・たちとして応答したいと思っています。

話がすっかり長くなりましたが、これでひとまず、私・たちの「提起」を終えたいと思います。

COMMENT(要旨) 惣万佳代子さん(このゆびとーまれ)

女たちの止むにやまれぬ思いで始まった『米騒動』と「富山型ディ」

「このゆびとーまれ」の惣万佳代子です。今日の進行の方の紹介で、私のことを「元日赤病院のベテラン看護師さん」と言われましたが、私が看護師として勤務していた頃には、「ベテラン看護師」というよりも、よく「変な看護婦さん」と言われていました。その「変な看護婦」が「家に帰って死にたい」と言って病室で泣くお年寄りの姿を見て、止むにやまれぬ思いで始めたのが、「このゆびとーまれ」です。先ほど『米騒動』と「富山型ディ」という話がありましたが、私は富山県黒部市の生地(いくじ)という漁業の町の出身で、滑川や魚津ほど有名ではありませんが、実はそこでも1918年に『米騒動』がありました。私の父親は漁師の次男でしたが、私のひいばあちゃんは、きっと『米騒動』に加わっていたと思います。20~30年前ぐらいから、「『大正デモクラシー』を生み出した」ということで『米騒動』が高く評価されるようになりましたが、その前は、国に刃向かったということで『米騒動』のことは否定的に見られていて、地元の『米騒動』のことについては、私はほとんど聞いていません。

先ほど話に出ていた福祉の研究者の一番ヶ瀬康子さんが富山に来たときに何度かお会いしましたが、そのときにいつも言われていたのが、「『米騒動』と『富山型ディ』は、動きが同じだ」ということでした。それは一つには、女性が始めたという共通性があって、『米騒動』は飢えに苦しむ我が子を見て女たちが始めたことですが、「富山型ディ」は「せめて畳の上で死にたい」という福祉施設や病院の高齢者の声に促されて、なんとか「在宅」で世話をすることができないか、ということから始まりました。

また、一番ヶ瀬さんには、『米騒動』と「富山型ディ」は両方とも「無学な女たち」が始めたとよく言われていて、そう言われるたびに笑っていました。学歴が高くて教養を積んだ男性たちは、ともすれば行動を起こす前に、まず問題をよく考えて論じ合おうということになりますが、そうした理屈抜きで思わず体が動いてしまうということから始まったのが、『米騒動』であり、「富山型ディ」ではなかったか、と思います。

「医療的ケア」・「ハード」重視の制度のあり方に対する疑問

今、私が「富山型ディ」を運営する中で疑問だと思うことを一つ言うと、先日、「ケアマネージャー」の資格の更新のための研修に参加したのですが、福祉の現場のケアマネにそんなにたくさんの医療の知識が必要なのか、ということです。病院を退院して地域での生活に入るようになれば、いつまでも患者のままではないはずです。しかし、私が参加した研修では、退院後の自宅での医療的なケアの話があったり、まるで「看護師の卵」であるかのように医学の専門的な知識を求められて、「ケアマネージャーは能力がない」と言われていたりしていましたが、現場のケアマネにしてみれば、たまったもんじゃないと思いますよ。最初、介護保険制度が始まったばかりの頃は、「~さんの暮らしを支える」ということがよく言われていましたが、それでいいのではないかと思います。

ですから、「糖尿病・心臓病患者の~さん」ということではなく、糖尿病や心臓病を患う一人の「おじいちゃん」や「おばあちゃん」として向き合うということが大事なので、まず「人間ありき」なんですよ。今のままで行けば、病院を退院した後でも、自宅に医者が入り込んできて、たくさん治療を行うということにますますなっていきます。高齢者自身がそうした生活を望んでいるのなら別ですが、そのように、持病のある高齢者を一人の「生活者」として見ることなしに、せっかく退院した後も、入院時と同じような治療を自宅で受けるだけの生活になってしまうのであれば、「地域で生きる」ということの意味が改めて問われてくるように思います。

25年前に私が「このゆびとーまれ」を始めた頃は、私の町内でも痴呆症らしい高齢者が「徘徊」している姿をよく見かけましたが、ディサービスに行っているか、介護施設に入っているかして、今、昼間の街に高齢者はほとんど町にいなくなっています。その中でも、最近、特に増えているのが、「サ高住」(サービス付き高齢者向け住宅)です。これは実は厚労省ではなく、国土交通省の管轄で、今、「サ高住」を建てると建設費の10%の補助金が出るということで、それに惹かれてたくさんの土建業者が「サ高住」の建設・運営に参入していまます。そこに多くの高齢者が入居しているので、今、その他の介護施設もあまり待たなくても入所できるようになっています。

結局、厚労省は、言葉の上では「在宅福祉が大事だ」と言っていますが、実際にはその反対の方向に向かっていて、たとえば、国から都道府県に福祉のためのお金が入るとすると、その8割が施設の建設費といった「ハード」のためのもので、残りの2割が介護職員の給与や教育といった「ソフト」のためのお金なのです。それに対して、私がその比率を逆にして欲しいというと、「国が8割は建物に使わないとダメだと言っているので、それはできません」と言われてしまうのです。

今、「富山型ディ」を運営している私たちが一番困っているのは、何と言っても「人員の確保」なのです。しかし、最近の「北日本新聞」の記事を見ても、「求人倍率」は5倍になっていて、つまり、10人の介護職員を募集しても、申し込んでくるのは2人だけということですよ。一方、他の業種の求人倍率は、1・9倍になっていて、一般の企業の求人倍率とは2倍以上の差があります。それに対して、私たちは、ずいぶん前から国に取り組みを要求してきたことで、最近、少しは改善の様子が見られないでもありませんが、余りにも対応が遅すぎるように思います。「自殺対策」もそうですが、問題が顕著になってからの国の公的な取り組みが、非常に遅れがちになっているように思います。

「どんな人でも受け入れる」という理念が「富山型ディ」の〈原点〉

先ほどの「提起」では、この間の介護保険制度の歩みの中で、「富山型ディ」というのは「安上がり」の福祉のために利用されるようになっている、ということが言われていました。何年か前に、高齢障碍者の「65歳問題」や、「保育所落ちた。日本死ね」というツイッターが話題になったことで保育所不足の問題が、大きくクローズアップされた時期がありました。その頃、当時の塩崎厚労大臣が「このゆびとーまれ」を訪問して、「みんな楽しそうにしている」と感心していましたが、それから1年ほどで、国は、「『我が事・丸ごと』地域共生社会」ということを言い出すようになりました。塩崎大臣の訪問の背景には、社会保障・福祉予算が充分にはない中で、福祉施設や介護職員の人員確保をどうするかということが、間違いなくあったように思います。ただ、私として強く言いたいのは、「富山型ディ」は、「年齢の違いや障碍の有無に関係なく、誰でも分け隔て無く受け入れる」という理念から生まれたものであって、決して「安上がり」の福祉でいいと思っているわけではないということです。

先ほどの「提起」にもあったように、今年4月から「共生型サービス」制度が開始されましたが、これからそれを始めようという人たちは、まずそういった制度があるからやってみようということで、私たちのように、理念から始めるということではありません。そこで、「富山型ディ」を全国各地に普及させたときの「起業家育成講座」のように、国が公費を投じて、そうした理念も含めて学ぶようなセミナーや研修会をぜひ開催して欲しいと要求したのですが、結局「予算がない」の一点張りで実現しませんでした。

「

家族介護」の限界を痛感する

また、先ほどの「提起」を聞いて、「措置から市場へ」という流れについて否定的に言われていたことが気になっていますが、「市場」になれば、利用者が福祉サービスを選ぶことができるわけで、私は「市場」でいいと思います。措置制度の時代には、利用者がサービスを選ぶことができなかったので、行政が決定して施設を指定すれば、嫌でもそこに行くしかありませんでした。介護保険制度にはたくさん問題がありますが、その前の時代は誰が介護をしたかというと、完全に「家族介護」に頼りきりでした。自分のことを言うと、私の母親は昭和40年代から50年代にかけて15年間寝たきり状態でしたが、その間、私の兄のお嫁さんと、介護のために高校の部活動を止めた私が母親の世話をしていました。そうすると、家族が壊れるんですよ。介護保険制度にはいろいろと欠陥がありますが、その時のことを思い起こせば、それでもいいと思っています。

私の義理の姉は活動的な人で、生地の町の婦人会長にもなりましたが、よくあちこちに子連れで出張に出かけていました。当時、「ショートステイ」や「ディサービス」があれば、私の母親は喜んで行ったと思います。しかし、その頃は、そうしたサービスがありませんでしたので、義理の姉が世話できないときには、私が面倒を見るしかありませんでした。しかし、私はまだ遊びたい盛りでしたので、「母ちゃんのせいで、遊びに行けんかった」とよく母親に文句を言っていました。

一度だけですが、私が学校で放課後友人と過ごしていて帰りが遅くなったことがあったのですが、帰宅すると、「佳代子がやっと帰ってきた」と言って、母が私を見て泣きました。それで、母になぜ泣くのかと尋ねると、「お前、今日は早く帰ってくると約束したろ」と言うのです。排泄の時間に間に合うように帰宅する、と私が言ったことを当てにして、私が帰ってくるまで母はひたすら排泄を我慢して待っていたということでした。そのことが今でも忘れられませんし、母には気の毒なことをしたと思っていますが、そのように「家族介護」では、限界があります。

「当事者」としてどのような福祉のあり方を選択するか 私は、国の制度が「万能」だとも、完全に正しいとも思ってもいません。そうではなく、利用者の「ニーズ」こそが正しいと思っていますので、制度の方がそれに合わせるべきだ、と考えています。しかし、どんな立派な制度であっても必ず、制度の「隙間」が生じてしまいますので、それは「富山型ディ」のような民間の施設や私自身が埋めていかなければいけないと思います。

もう一つ言えば、高齢者人口・高齢化率や財政基盤が違うのに、そうした事情を考慮せずに、このまま介護保険制度が一律に市町村自治体を「保険者」として、国がきちんとした支援をしないのであれば、市町村ごとの「格差」はますます広がる、という批判は分からないでもありません。しかし、市町村自治体が責任をもって制度を運営することにしなければ、結局、市町村の福祉行政は、地域の介護の問題をどうするかということを真剣に考えずに、国にまかせっきりにしてしまって、「国が言い出したことだから、何かあれば国に苦情を言ってお金を出させればいい」ということになってしまうのではないかと思います。

今日の集いの「提起」を聞いて気になっているのですが、高い水準の福祉を望むのであれば、皆さんの考えは中途半端ではないかと思います。皆さん一人一人が、「富山市民」や「富山県民」として税金を納めているわけですが、それで自分たちが望む社会保障・福祉の実現のために足りるのか、そうでなければ、もっとお金を出そうじゃないか、ということがあってもいいのではないでしょうか。今、そういった覚悟や自覚が求められているはずです。そのような意味で、私たちは、北欧のように「高福祉・高負担」にして、老後の心配のない充実した福祉サービスを受けるのか、それとも、現在のような負担水準のままで、介護サービスの不足や制度の「隙間」をどうするかを考えていくのか、という選択を迫られているように思います。

もちろん、自分としても国のやることが全部正しいと思っているわけではないので、たとえば、あれほど問題の多いオスプレイ機を1台100億円以上の値段で大量に買い込むくらいなら、その分をちゃんと福祉に廻すべきだと思っています。しかし、そうではあっても、今後の社会保障・福祉制度のあり方について、自分たちがどのような方向を選択するかという問題はあるのではないかと思います。

COMMENT(要旨) 阪井由佳子さん(にぎやか)

「当事者」の声を受けとめることから始まった「富山型ディ」

皆さん、こんにちは。「にぎやか」の阪井由佳子です。「にぎやか・20周年記念セミナー」で考えようとした「女たちの世直し」というテーマをきちんと受けとめて、今日の主催者の人たちがこのような集いを開いてくれたことを、とてもうれしく思っています。先ほどの映像を見て「富山型ディ」の25年の歩みをたどり直しながら、いろんなことを思いだしてしまい、思わず涙が出そうになりましたが、惣万さんには、この後もずっと「現役」でいてもらえれば、と思います。

その「セミナー」を企画する中で、「『米騒動』と『富山型ケア』は似ている」と感じていました。100年前の『米騒動』では、お腹いっぱい米を食べたいという子どもたちの声を受けとめて、女たちが立ち上がりましたが、「富山型ディ」は、この社会の中で「弱者」と呼ばれる人たちの声を受けとめて、そうした人たちがもっとその人らしく生きやすい世の中にしたいという思いで、女たちが立ち上がったことから始まりました。そのように、「富山型ディ」を営んできた私たちの「原点」として、まず、「当事者」の声を受けとめてそれを大事にしていきたい、ということがあります。

「当事者」のニーズを汲み取ることの難しさを実感する

そうした思いで私が「にぎやか」を始めて23年になりますが、最近とくに、「にぎやか」が本当にそのような人たちの場としてあるのか、考え込むようになりました。先ほどの「提起」でも、この20、30年間の日本の社会保障・福祉制度の仕組みや政策の流れを大きく捉えていて、とても興味深かったのですが、自分にとっては、とりわけ、介護保険制度が始まってからの変化が大きかったように思います。そうした変化によって、私の「にぎやか」での立ち位置というのも、「当事者」に寄り添うことよりも、施設の経営を考えることの方に力をいれざるを得なくなってきて、施設の運営を続けていくために介護職員にいかに給料を払うかに心を煩わすようになっていきました。ですから、たとえば、「にぎやか」に週に一回しか来てくれない利用者には、「2回来てくれればいいのに」と思うし、「3回来てくれれば、もっといい」と思うようになるわけです。それが、普通のディサービス事業者の心理であれば、日中、高齢者がそこに行ってしまって、町にいなくなるのも当然ですよね。そうなると、結局、「富山型ディ」は誰のためにあるものなのか、ということが自分でも分からなくなってしまい、「にぎやか」が20周年を迎える頃から、心の張りの糸がぷつっと切れたようになって、「ここは、もう利用者のためのものではなく、働くスタッフが給料を得るための単なる『作業場』になってしまった」と、よく他の人に言うようになりました。そのように、「富山型ディ」の施設の中で、一人一人の利用者のニーズや思いを反映することが難しくなった、という思いばかりがつのるようになったのですが、「改めて利用者の本当のニーズを『発掘』してみよう」というのが、私が今、本当にやってみたいことです。

それでは、利用者の本当のニーズというものをどうやって聞き出すことができるかということですが、それはなかなか難しいことだと思います。「にぎやか」の利用者の中に、50歳のダウン症の男性がいるのですが、あるとき、彼のお母さんから急に電話があって、「私、びっくりしたがや」と言ってきたので、「お母さん、一体どうしたんですか」と私が聞くと、「うちの息子が死にたくない、と言った」と言うのです。それに対して、私は、「そんなん、当たり前やがね」と言ったのですが、それでは、なぜ、彼の母親がそんな電話をかけてきたかというと、彼女は「障害をもつこの子を残して、自分は死ねない」と日頃から思っていて、そう口にも出していました。ダウン症の人たちは、かつては寿命が短いと言われていましたが、最近では医学が進んで長生きできるようになっています。

それで、母親としてはだんだん気持ちがあせってきて、自分の死後の息子さんの行く末がどうなるか、寝ても覚めても気にかけるようになり、「この子は、自分より先に死んで欲しい」と思うようになっていたんですね。そうした自分の死を願う母親の気持ちを察しても何も言えずにいたのが、何かのはずみで、息子さんからそのような言葉が出たので、驚いて私に電話してきたのです。そのように、彼は、自分の生命を守りたい、という人間にとって最も基本的な「ニーズ」さえも、ずっと自分の中で閉ざしていたのだと思います。

その話を聞いて、この社会で「弱者」と呼ばれるような人たちのニーズを自分がちゃんとくみ取っているようでいて、実はそうではなかったんだなとつくづく思いました。やはり、「あなたはあなたのままで生きていてもいいんだよ」というように、相手の存在をそのまま、全面的に肯定するという関係が成立しないと、「にぎやか」のような場で、お風呂に入ったり、一緒にご飯を食べたり、みんなで外に出かけたりしていても、利用者の人たちの自由や尊厳というのは本当には保障されていないのだと思います。介護の現場で「ケア」する人と「ケア」される人の両方が「当事者」となって、そのような関係を成立させるにはどうしたらいいかということが、「にぎやか」を運営する中で、ずっと自分の課題としてありました。

家族を超えた「家族」を目指したい

そのような思いもあって、もう一度、自分の「原点」を見つめ直したいということで、4ヶ月間ほど「にぎやか」を休業しました。現在は、また、「にぎやか」を再開していますが、本当は介護ではない仕事に就きたいと思っていました。「にぎやか」を休業してしばらくたった頃、そこを利用していた精神障碍者の女性が、「赤ちゃんができたの」と言って、私にまず最初に報告に来てくれました。その女性は、「にぎやか」のスタッフと結婚して妊娠したのですが、本当は、一番喜んであげなければいけない場面で、私は思わず、「えー、本当に産むつもりなの?どうやって育てるの?」と言ってしまいました。私は一人で子どもを育ててきて、大変さがよく分かっているので、とまどい悩みながら、「あんた、子どもを育てるっていうのは、そんな簡単なことじゃないのよ」と言いながら、その後、3時間以上、話していました。私が自分の子どもを育てるときに、惣万さんたちの「このゆびとーまれ」で助けてもらったことが、私も「にぎやか」を始めるきっかけになりました。そのこともあって、最終的には、「彼女のお腹の中の子どもにも、そうした場所がいるんだな。だったら、『にぎやか』をもう一度開いて、そこでその子を育てよう」と思えるようになって、彼女の出産予定日に合わせて、「にぎやか」を再開することを決めました。

今、そのときの子どもがもう生後5ヶ月になって、「にぎやか」の中でたくさんのおじいちゃんとおばあちゃんに囲まれながら育っているのを見て、とても幸せに感じています。そうした光景を見ながら、「私が本当にやりたかったのは、こういうことだったんだな」と思っています。やはり、私は単に「ディサービス事業」をやりたかったわけではなく、そうした血縁を超えても成り立つような「家族」が欲しかったんだと思います。先ほどの「提起」の中でも、地域や家族の弱体化という話がありましたが、このような状況の中で、もう一つの「家族」とでも言うようなものが求められているように思います。

そのように、血縁でもなんでもないところで、一つ屋根の下で互いに支え合うことができるような、「家族じゃないけど家族です」というような関係が成立するような場所をいかに創り出すかということが、自分にとって、「にぎやか」の「記念セミナー」のテーマにあった「女たちの世直し」ということではないかと考えています。

風信

「*世界の真昼*この痛ましい明るさのなかで人間と事物に関するあらゆる*自明性*にわれわれは*傷つけ*られ*ている」(田村隆一)*

SCENE6に参加して想う

#「世界の真昼 この痛ましい明るさのなかで人間と事物に関するあらゆる自明性にわれわれは傷つけられている!」

『米騒動100年プロジェクト』の「SCENE5」の「ニューズレタ-」の「風信」のコ―ナ―に、上にあげた言葉があった。確かあれは田村隆一の詩集「四千の日と夜」のなかの「1940年代夏」という詩の冒頭のフレーズだ。

この列島はそれから78年余たってもなお、様々な疑問や問いなどなきがごとくに、「明るさ」の内にあり、「人間と事物に関するあらゆる自明性」に、つまずいたり、傷つけられたりする者などいないかのようだ。とりわけこの列島を宰領する者たちの眼には。

#あっ、これはいけないっ。そんな話をしたいのじゃなかった。

『米騒動100年プロジェクト』の「SCENE 6」のことだ。

そこで取り上げられもし、ゲストとして参加されていたいわゆる「富山型デイ」のパイオニアのことだ。

そのパイオニアの人々こそ「この痛ましい明るさのなかで人間と事物に関する」、とりわけ、「ケア」にかんする「自明性」に傷つけられ、傷つけられ、それでもそれに負けずにその「自明性」にぶつかり、ぶつかりして、それに穴をあけてきた人々だった。その営みはどんなに多くの人々の希望の星だったことか!どんなに多くの人々に「こんな自分でも生きていていいんだ」と思うことができると思わせたことか!

#しかし、「絶対理念は絶対腐敗する」(本当は「絶対権力は絶対腐敗する」)。

そのようにと言ったらあまりに過剰かもしれないし、パイオニアの人々は今でも当初の想いと少しもたがわない想いを持っておられるだろう。その点についてはいささかの疑念もない。しかし、「富山型デイ」が国家の下支えのもとで全国にひろがり、「共生型デイ」が「介護保険制度」の重要な一環になるという「介護保険制度」の変移のなかで、その想いは「制度の理念」となって、いささかも変異も被ることなどないのだろうか? SCENE6の担当者が提起したかったのも、そういうことだったのだろうし、阪井さんがこの間つまずいたことの一端もそのことと無関係ではないだろう。これから「共生型デイ」が展開されていくなかで、それが「介護の受け皿もいろいろあります」の「いろ」のひとつになって、「65才問題」に翻弄された「障碍者」が長い時間をかけて否定してきた「収容施設」に近いものになりかねない危うさを、ともにのりこえるためににも、きちんと国家と向き合うことが必要ではないだろうか。そのことを通して「富山型デイ」を私達の共有財産として、しっかり守っていきたい。