SCENE 7 ニューズレター

2019年1月

2018年10月13日、県内外からの20数名の参加者とともに、「『米騒動』100年プロジェクト」の最終回の「シーン7」の集いを行った。

はじめに、当日の進行が、今回の集いの3人の「提起者」の人たちの発言を手がかりとして、これまで「100年プロジェクト」で捉え直してきた〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡を、現在の私・たちがいかに引き継ぎ、その〈先〉へと向かうかを探り合いたい、と語った。次に、「生・労働・運動ネット富山」のメンバーが、「「米騒動100年」の〈後〉に、私・たちは〈どこ〉へ向かうのか 報告:「私・たちの〈現在地点〉」と題して、「提起」を行った。その中で、「100年プロジェクト」の各「シーン」の論議を改めて大きく振り返るとともに、高齢者といったこの社会の中で大きな「生の困難」を強いられる人たちや、その家族、ケアワーカーの三者が共に声を上げ、支え合うような「当事者トライアングル」や「高齢者生存組合」を目指したい、という今後の大きな方向性が提示された。

それを受けて、「生の再生産」の領域での「戦線」の創出のためのポイントや、そのためにどんな取り組みが必要かを大きな軸として、菅孝行さん、水野博達さん、佐藤義夫さんの3人が、表記のようなタイトルで「提起」を行った。

最後の「フリートーク」では、菅さんが、この社会の中で生き難い人たち同士の出会いや関係性を生み出すための「居場所」や「闘い未満の場」の重要性を強調していることと、「当事者トライアングル」や「生存組合」と言われていることを重ね合わせることで、自分たちが目指したいことが明確になったように思う、という発言があった。一方、菅さんの言うように運動の「自然発生性」の限界を強調し過ぎると、社会をどうするかという以前に、とにかく米価の高騰で米が食えないことへの怒りから始まった『米騒動』が、その後の日本社会を大きく変える契機になったような、当事者の意識を超えた運動のダイナミズムを捉え損なうことになるのではないか、という意見もあった。また、「フリートーク」で、水野さんが、それぞれの人に応じたケアのあり方を「経験知」・「暗黙知」で生み出すのがケアワーカーの「専門性」だと言ったことに対して、共感・賛同する参加者がいた一方で、「生の保障」が不十分な現状の中で、そうした「専門性」は、結局、この国の貧しい介護のあり方に高齢者を順応させることに活用されてしまうのではないか、という指摘もあった。

なお、今回の集いでは、「フリートーク」に先だって、遠くフランスから富山の私・たちの営みを注目している人から寄せられたメッセージが披露された。

以下、「生・労働・運動ネット富山」の「提起」と、3人の「提起者」の発言を中心に報告する。

ニューズレター SCENE7 PDF版

はじめに

今日は、今年1月の「プレ企画」を皮切りに、今年春から秋にかけて月1回のペースで行ってきた「『米騒動』100年プロジェクト」の最後の日であると同時に、私・たちにとっての新たな始まりの日にしたいと考えています。この「100年プロジェクト」を通して、私・たちが考えてきたことを一つだけ言うとすれば、それは次のようなことではないかと思います。「100年プロジェクト」では、『米騒動』以後の100年を貫く、この列島の民衆の「じゃなかしゃば」、すなわち、「今のようではない世の中・対抗社会」の希求・創出の軌跡を捉え直すことを試みてきました。『米騒動』後、現在まで続いている、そうした希求・創出の軌跡を、私・たちは〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡と呼んでいます。私・たちは、それを引き継いでいきたい、と強く思っています。そして、それは、私・たち自身が新たに「ことを起こす」ときに、初めてできることだろうと思います。

そのように、私・たちが「ことを起こしていく」に際して、自分・たちに先行してこの社会のあり方をいかに変えるかをめぐって考えを深めてきた人たちや、そのための実践や苦闘を積み重ねてきた人たちからの「提起」・提言をしっかりと受け止めながら、それを自分・たちがしようとしていることと交差させていくことが、とても重要なのではないかと思っています。 今日は、そのような意味で、私・たちにはぜいたくとも言えるような、菅孝行さん、水野博達さん、佐藤義夫さんという3人の「提起者」の方たちをこの場にお迎えして、今日の参加者の皆さんと一緒に「100年プロジェクト」を締めくくるとともに、新たな始まりに向けて踏み出すための場をもつことができることを、とてもうれしく思っています。

それでは、今日の集いの「提起者」の方たちを紹介したいと思います。菅さんの名前は皆さんもよくご存じだと思いますが、富山との関係で言えば、菅さんは、日本の内外の演劇愛好家が集まる「利賀フェスティバル」の審査委員を務めています。そのように、菅さんは演劇作家や演劇評論家として演劇の世界に深く関わるとともに、天皇制の問題を中心に幅広い領域に及ぶ社会批判・社会批評活動を行っています。

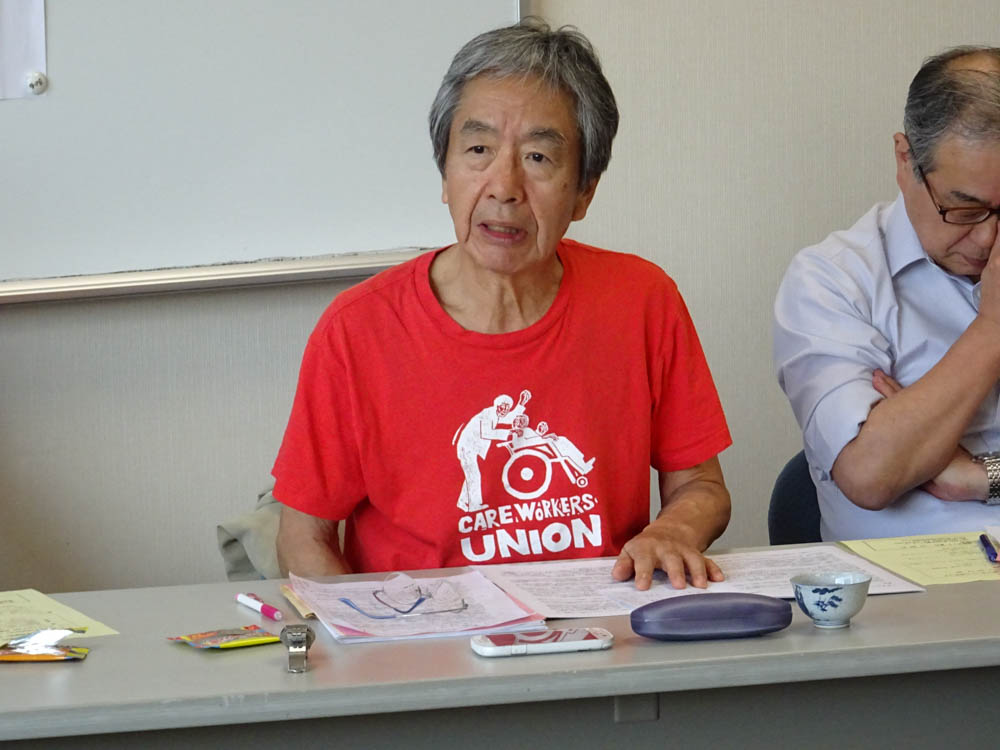

水野さんは、労働運動や部落運動を中心に多くの社会運動に取り組んできた人ですが、とりわけ福祉の分野では、ある特別養護老人ホームの設立と運営に関わってきました。現在、水野さんは、大阪市立大学・創造都市研究科の教員を勤めながら、劣悪な労働条件で働くケアワーカーの組織化に向けて尽力しています。

佐藤さんは、「介護のカリスマ」とも呼ばれる三好春樹さんと一緒に、「日本生活介護」を設立して、「富山型ディサービス事業所」や「小規模多機能型福祉施設」の設立を志す人たちへのアドバイスを行っています。また、「日本生活介護」では、東京都の委託を受けて、都内の高齢者向けの福祉施設に対する「第三者評価活動」を行っています。

今日の「シーン7」ですが、最初に、この「100年プロジェクト」を通して、私・たちがどこにたどり着き、さらにそこからどこへ向かおうとしているのかについて、「生・労働・運動ネット」のメンバーが「提起」を行います。次に、その「提起」に対して、今、ご紹介した3人の方たちのそれぞれから発言をいただきます。最後に、私・たちの「提起」や3人の方たちの発言をめぐって、今日の参加者の皆さんと「提起者」の方たちとの間で、「フリートーク」を行います。

そのような流れで今日の集いを進めたいと思いますので、よろしくお願いします。

「米騒動100年」の〈後〉に、私・たちはどこへ向かうのか

報告:「私・たちの〈現在地点〉」

Ⅰ.はじめに 「『米騒動』100年プロジェクト」のモチーフ

社会運動の古典的な範型が解体されて久しく、既存の社会変革の理念から変革の具体的な展望が失われている現在、私・たちの手にある最後の根拠は、いかなる理念・党派的展望にも関わりなく、自らがこの世界に在ることにおいて抱く不全感であり、ただそれだけを武器として、世界と向き合うことである。その際、私・たちが唯一手がかりとしうるものは、私・たちのところまで流れてくる、この列島における民衆の闘いの軌跡、民衆の〈じゃなかしゃば〉への希求の系譜である。

それが私・たちの課題である。

Ⅱ.〈生のサンジカ〉

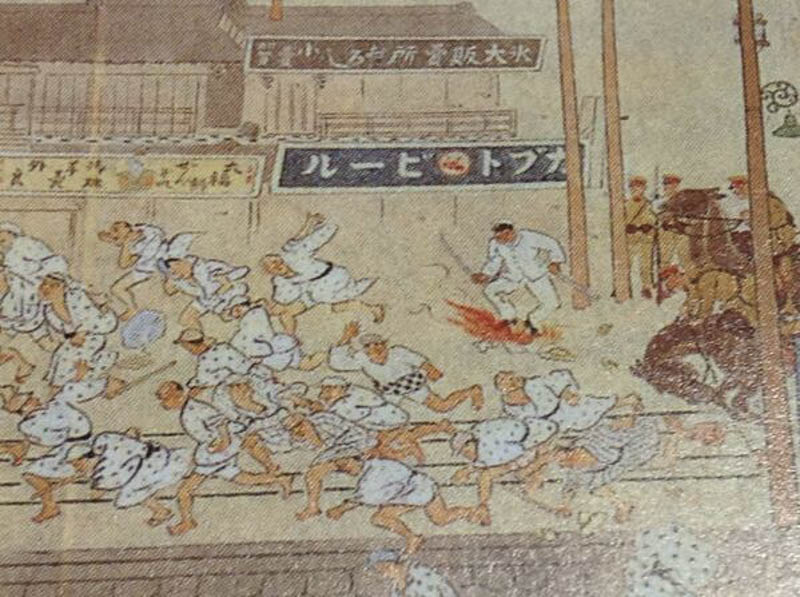

〈全ての生の無条件の肯定〉 移出米商の前で陸仲仕(=米担ぎ)のお母ちゃんたちを先頭に2000人の群衆が叫んだのは、まさにこの理念に貫かれた言葉であった。それが広まり、やがて列島全土が共鳴する。私・たちは、〈全ての生の無条件の肯定〉を目指す〈生のサンジカ〉を希求する民衆運動の原型を、そこに感じた。

〈生のサンジカ〉とは それは、近代国家や資本制社会が、常に既存の生活文化や諸制度を通じて、ソフトな管理で、あるいは政治的局面では剥き出しの暴力で、民衆に強いてくる、人と人との関係を拒む在り方=〈自律〉した民衆同士の人と人との結合の在り方である。強制力をはねのけて成立させるものである以上、いつの時代でもそれは反秩序的である。それは、常に開放的で水平な人と人との関係の結び方であり、共に目指す社会像でもある。

2.1918年に始まり、この列島上を幾度となく吹き抜けた民衆運動

そこには、短期間ではあったが、より厳しい弾圧を受ける朝鮮人労働者と日本人労働者が互いの生を結び合い、国家・資本を相手に〈生の囲い込みと排除〉に抗して闘った「全協土建」の闘いもあった。 また、それと並行して、まさに生の「糧」を求める「昭和米よこせ運動」の展開があり、それにも連なった、「京都消費組合」運動に関わった者たちによる「土曜日」誌の刊行があった。「生活に対する勇気」「精神の明晰」「隔てなき友愛」を掲げる「土曜日」誌の刊行は、投獄覚悟で、それでも〈生の享受〉の姿勢を手放さないという、国家の〈生の囲い込み〉に対する抵抗の運動であった。

しかし、「戦後0年の戦後革命」は、闇市や軍部の隠匿物資の摘発などが活発に行われ、食糧人民管理、工場での生産管理闘争や、それに関わるストライキに呼応した米の供出拒否が頻発。国家の〈生の囲い込み〉に背を向けた列島住民の生が溢れ出す、短い〈生の横溢〉の季節であった。

53年6月、朝鮮戦争に向けた「米軍の無期限土地使用許可」の閣議決定に対して、内灘では、「金は1年、土地は万年」をスローガンに掲げ、村民の座り込み、デモ隊と警官隊との衝突、北陸鉄道労組の米軍物資輸送拒否決定と48時間ストなど、運動は最高潮に達した。北鉄労組の闘いには、大衆闘争路線による組織強化を図る当時の高野実総評事務局長も着目し、やがて列島各地における〈ぐるみ闘争〉として結実した。この内灘の闘争スタイルは、列島各地の反基地闘争や、沖縄での島ぐるみ闘争へと繋がっていく。

このように、内灘を始め列島各地で起きた反基地闘争は、〈生の引き剥がし〉に抗する地域住民の闘いに、強度を増す、国家による〈生の囲い込みと排除〉の姿勢に抗う列島住民が、幅広く呼応し、大きなうねりとなった。

非暴力不服従で反基地闘争を闘う沖縄は、今も島ぐるみで〈生の遺棄にうち続く生の枯渇化〉に抗い続けている。

自分たちが属している大学という場が、明治以来、日本国家・資本が進める急速な近代化政策を司る心臓部であることを自覚したとき、自分が携わる学問の在り方を問い、大学の成り立ちを問うことは、即ち、日本の近代化や近代合理主義を疑うことでもあった。自分たちが立っている土台が、嘘と虚飾に満ちた「日本近代史」や「戦後民主主義」の言説の上に築かれていること、そのことに自覚的に生きるとはどういうことか それはつまり、〈生の他律〉を疑い、拒否し、〈生の自律〉をどこまでも生きようとする若者たちの〈生のサンジカ〉の希求であった。

このスタイルは個人の生き方から運動の組織論までも含み、徹底され、明治維新から100年、米騒動から50年を経て、遂に列島の若者たちによって「近代」そのものが運動的に批判されるに至った。それは、女性解放運動・障害者解放運動・部落差別反対運動、さらには、「入管体制」が体現しているような民族差別に対する反差別運動等に、強い影響を与えた。また、反公害・反開発・反原発等の地域住民運動にも、広く影響を与えていった。

高度成長で生まれた「一億総中流意識」層の眼前から、隔離、排除された日雇い労働者たちは、暴力団が公然と根を下ろす飯場で、徹底した〈生の収奪〉を受ける。その抑圧に対して、その強いられる流動性を反転させることで、「寄せ場」労働者を先頭に、大衆的な怒りが数次に渡る暴動となって爆発し、現場闘争が何度も何度も繰り広げられた。

国家・資本は、地域住民の間に亀裂を生じさせ、それを利用し、莫大な資金を投下し、生命圏の可塑性をも収奪する。しかし、「原発爆発公害」に象徴されるように、今や、その可塑性すら収奪され尽くし、地球規模で危険な状況に陥っている。

かつては「寄せ場」にあった〈生の収奪〉に抗する「やられたらやり返せ(船本洲治)」という言葉に象徴される現場闘争が、「黙ってのたれ死ぬな(船本)」の闘いを生き、90年代以降、野宿者の生存闘争へと比重が移ったように、労働を巡る闘いは、正規労働者から非正規労働者へと比重を移していく。それは、まさに「寄せ場の全国化」と言われるような事態の中で起きている。

00年代には、そうした非正規労働者の労働組合として、「フリーター」労組運動群が叢生し、その中には、未払い賃金の要求を大衆団交で行い、デモでは「全ての生の無条件の肯定」を叫ぶ若者たちが出現した。

そして〈3・11/12〉以後の原発現地、経産省前、官邸前、国会前の大集合・阻止行動は、もはや革新政党や労働運動が主導しているとは言えない。また、労働現場の直接の利害対立とは距離を置いたところで運動が起きている。そのことが運動的な弱さとなって表れている面がないとは言えないが、これも労働現場から攻防の主戦場が移ったことの現れであろう。

生産労働の現場での攻防を制しているネオリベ資本主義・国家は、今や「国家安全保障」や「社会保障」の危機を盛んに煽り、列島上のすべての〈生の捕獲〉を狙っている。「労働者」や「労働」という概念そのものを溶解させ、資本と利害対立するなどとは考えない、丸裸のバラバラな個として自身を認識させ、進んで国家の庇護の元に入り、自らの欲望を国家意思に自己同一化しようとする従順な「国民」へ収斂させることを狙っている。その意味で、2015年夏の国会前での大合唱「国民なめんな」は、現在の社会運動の大きな危機を物語っている。自らを「国民」と自称することは、〈生の捕獲〉に抗う意志を毀損しかねない危うさをはらんでいるからだ。

とりわけ、子どもたちを放射能の被曝から守る立場で、数百もの団体が次々と立ち上がり、放射能汚染地帯からの「移住」・「保養」の支援や、食べ物の放射能測定、「自主避難」の権利を訴える行政交渉等に、間髪を入れず取り組んだ。4ヶ月後には、「子どもを放射能から守る全国ネットワーク」が結成される。

〈3・11/12〉以後、国内の全ての原発は、運転を一時停止していた。しかし、2012年4月の大飯原発再稼働決定以降、政府は、折あらば既存の原発を再稼働させようと、画策し続けている。その動きに対し、反・脱原発運動が列島各地で粘り強く展開されている。

「自主避難」の権利を求める運動に対する「帰還」圧力が凄まじい中で、改めて反・脱原発運動から〈フクシマ〉へ折り返すことが求められている。

そのように、「原発爆発公害」によって損なわれた「生の毀損」を撃ち返す〈生のサンジカ〉の希求の動きが、列島各地にある。

今、私・たちが天皇制の解体へ向けて取り組むべきこと それは、ここまで触れてきた、この100年間民衆が苦難を乗り越え引き継いできた〈生のサンジカ〉への希求を、私・たち自身が引き継ぎ、列島上の多くの人々と共に、それを生きることである。

〈生のサンジカ〉は、日本国家存立の宗教的根拠たる天皇制の権威への畏敬をはるかに凌駕する民衆同士の力強い結びつき、〈生の組み=合い〉であり、それが列島各地で希求されるとき、天皇制はもはや畏怖すべき対象ではなくなり、その存在意義は失われる。そのように、列島全土の〈生のサンジカ〉化は、日本国家の宗教的存立根拠としての天皇制を無化し、やがて解体に向かわせることだろう。

もはや、一家の主が家族を養うために外で稼ぎ、その妻が子育てや老親の介護をしながら夫を職場へ送り出すという家族モデルは、賃金の低下に伴い崩れ去った。家庭内にいた女性も、賃金の支払われないシャドーワークをこなしながら、あるいは、それを外部化して市場に頼りながら、男性より更に安い賃金で買い叩かれて、労働現場に連れ出されているのが現状である。

こうなると、資本・国家VS社会運動の攻防の主戦場は、生産現場にはない。むしろ、今日、攻防の前線創出の可能性は、生の再生産の領域にこそ、あるのではないか。

近年、ネオリベの浸透により、生の再生産の領域での雇用が急増し、多くの人々の労働現場となっている。さらに、そこでの労働は、何らかの生の困難を抱えた人々に対応するという、繊細な「感情労働」を強いられる「ケアワーク」が占める割合が高い。生の困難者と、不安定で不利な形態で雇用されることが多い「ケアワーカー」が、一方は「ケア」を受ける対象に押し込められ、もう一方は最低賃金でありながら高度な感情のコントロールを常に強いられている。

「福祉国家」という看板をかなぐり捨てたネオリベ国家と資本が一体化して、人が相手を気遣う力を収奪して、福祉労働市場を成り立たせているのだ。人と人とがどのように相手を気遣い、繋がり合うのかという課題を、かつて「福祉国家」は「国家を介して解決する」としてきた。しかしそれが破綻すると、資本と一体化したネオリベ国家は、その課題を資本主義的関係に切り縮めた。かくして、生の困難者と「ケアワーカー」は、極めて不自然な資本主義的関係の中で向き合わされている。

敵は、ネオリベ国家であり、究極的には近代資本制社会である。この一点に於いて、生の困難者と「ケアワーカー」は、同志たり得る。共闘は不可避である。資本制社会に在って、生き難さにあえぐ人々が増え続ける中で、「ケアワーカー」や、家族として「ケアワーク」を続ける人たちもまた、増え続けている。このことはネオリベ国家や近代資本制社会にとって、未解決の弱点でもある。

これらの点から、攻防の前線創出の可能性は、生の再生産の領域にあることは間違いない。問題は、生の困難者たち、家族や関係者ら困難者を「ケア」する者たち、様々な「ケアワーカー」たち、これら3者がまさに〈当事者〉として、資本・国家に対抗し、分断を超えてトライアングルを形成することができるかどうかである。

100年を経て「米騒動」を受け継ぐ現代の闘いは、生の再生産の領域で、「当事者トライアングル」を形成する者たちが、資本・国家に対抗して連合した時、つまり、「結び=合い」(=〈生のサンジカ〉)を希求した時にこそ、生まれるのではないか。その闘いのキーワードは、不可避に〈すべての生の無条件の肯定〉である。

〈すべての生の無条件の肯定〉 1918年米騒動以来、この列島の民衆運動が引き継いできたこの旗。傷つき汚れたこの旗を再び掲げることで、「私・たちはここにいるぞ!」と示したい。生きることの根を資本・国家に蹂躙されても、やられっぱなしでなく、抗うために顔を上げて繋がろうとする者たちが、その下に集い合えるように、この旗を高く高く掲げたい。

しかし、それ以降1918年規模の騒動=運動が起きていない。それは、明治末期から析出されてきた「社会」、すなわち「近代社会」の内部に人々の生が包摂されるという「近代化」の進行ゆえではないのか。

近代以前の近世では、被治者がたとえ「客分」を気取っていようとも、その生存権は、一方的に治者の側の責務としてあった。しかし近代になると、生存権は、国家の構成員として「所得」を得る=「所を得る」ための個々人の「義務」であることが強調される。つまり近代化によって、生存権は、国家の構成員として生存する者たちに、国家から付与される権利となった。

しかし〈すべての生の無条件の肯定〉という理念は、近代的な生存権の延長上にあるものではない。1918年当時に福田徳三が提唱した「極窮権」に近い、近代の論理では語ることのできない生存権 それは、近代を突き抜け、未来に向けて構想する想像力の延長線上にしかありえないのではないか。

そうだとすれば、私・たちが、1918年米騒動から100年の民衆史を、〈生のサンジカ〉の希求の系譜として捉えてきたそのアングルに、近代化の論理をベースにした無意識の枠は、なかったと言い切れるのか 新たな問いが浮上する。

ここに、〈生のサンジカ〉を再審する〈修羅の女の長い列〉を想起せざるを得ない。

修羅の女、それは 列島の底で長い長い列をなしている女たち

修羅の女、それは 列島社会の亀裂に落ちた者を、抱きしめ抱きしめ、修羅場を闘い、生きる女たち

修羅の女、それは 限りなくおろおろと「悶え神」に近づきながら、限りなくそこから遠ざかり、聖者であることを拒む女たち

修羅の女、それは 見殺されるのを承知で敗者を抱きしめ、見殺されるのを承知で勝者の喉首に喰らいつく女たち

修羅の女、それは 耳をすませば、今も列島底部にその所作・声がECHOとして流れる女たち (SCENE5 より)

この列島を吹き抜けた「近代」が穿った亀裂に落ちた者は、数知れず。その者たちを抱きしめ、抱きしめ、修羅を生きた女の長い列は、今も続いている。私・たちは、その長い列が発する声を聞き分けているか?その長い列がはらむ未生の夢を分有しているか?それらの声・夢を包み込むことなしに、この列島の〈生のサンジカ〉はありうるのか? これらの〈問い〉の前に自分・たちを晒し、絶えず自分・たちを再審しながら、それでも私・たちは、もっと遠くまで行かねばならない。

1990年代末に「介護の社会化」を求めたのは、長期にわたるシャドーワークの苦難を突き破る女性たちの声だった。高齢者は、未だ〈当事者〉たりえなかった。

2000年に「介護保険制度」が施行されてから、はや18年 この間「介護の社会化」は、NPOのいわゆる「アントレプレナー」たちの奮闘ぶりに、未来を委ねたかのように見える状態が続いた後、次第に「介護のネオリベ化」へと反転され、その内実は「ネオリベ化=縮退」となって進行した。いまや国家は、その「介護の縮退」を、窮地に決まって持ち出す「伝家の宝刀」たる「地域再生」をもって、更には『我が事・丸ごと共生社会』なる誘導装置の創出をもって、合理化しようとしている。まさに「地獄への途は『地域』で敷き詰められている」のだ。待っているのは、「よそ事・空事・身勝手社会!」ではないか。

かつて、シャドーワークとして家庭内で「ケア」を続けてきた女性たちが求め、実現するかに見えた「介護の社会化」が、「介護の反社会化」へと反転し、その実質は「介護の縮退」となって現れているという「問題」 この「介護『問題』の社会化」こそ、これまで「ケア」を受ける側に押し込められ、対象としてしか認められて来なかった高齢者たち自身が声を挙げることによって、為されなければならない。

「生産労働/再生産労働」のつつがない循環を守ろうとする「福祉国家」の破れ目を、押し広げ立ちのぼる声 その循環からは廃用とされ、「福祉国家」の体裁によって辛うじて「老後の生」として扶助されている高齢者の声が、「老後の生」としての『自立への封じ込め』に抗い、老境にあっても自らの生の〈自律〉を求め、「生産労働/再生産労働」の循環によって成り立つ近代資本制そのものに異議を唱えるその叫びこそが、「介護『問題』の社会化」を推し進めるのだ。

近代社会が「老い」を廃用の坂道に追いやりながら、近代の「爛熟」の果てに、高齢化社会→高齢社会→超高齢社会とアップテンポに変異し、膨大な高齢者群を死に追いやるか、かすかに生の余地を与えるかのあわいをよろめいているこの時代だからこそ、高齢者が、この時代の〈むこう〉へと次世代を繋ぐ「ジェネラティビティ」の担い手になるのだ。(半世紀前のボーヴォワール渾身の〈問い〉=「老年期において人間が一個の人間であり続けるためには社会はいかなるものであるべきか」、「老人の境涯を受諾しうるものとするためには、人間全体をつくり直さねばならず、人間相互のすべての関係を根本的につくり変えねばならない」に応えるのは、今日ただ今の、高齢者自身だ。)

高齢者群が発する声に呼応して、「ケア」家族たちの中からも、「ケアワーカー」たちの中からも、「介護『問題』の社会化」を担う〈当事者〉たちが立ち上がり、「当事者トライアングル」が形成される。そして、その先には、「介護の社会化」の反転の反転が見えてくる。無数の「当事者トライアングル」の連合が目指す「介護の社会化」とは、「介護の社会的自治化」に他ならない。

「介護の社会的自治」は、米騒動からの〈生のサンジカ〉の希求の系譜に繋がる。そして、その核心は〈高齢者生存組合〉が担うのだ。

この列島に潜在する幾多の「当事者トライアングル」が、国家・資本からの分断攻撃に抗って〈組み=合い〉ながら、現在の「ケア」システムの問題点を浮き彫りにしていくのだ。言うまでもなく、生の困難者は高齢者に限らない。例えば、幼児・児童・生徒の中の生の困難者たちと保護者たちと保育・教育労働者たち、障害者たちと介護家族らと介護労働者たち、他にも、ひきこもり・犯罪被害者・元受刑者・失業・極貧・無権利状態の外国籍の人々・性的マイノリティ等様々な困難を強いられる人々と、「ケア」する家族や関係者らと、地域社会の中で支援する立場の者たちというように、多種多様な「当事者トライアングル」が潜在しているのである。それぞれが国家・資本に抗って〈組み=合い〉、連合して、ダイナミックな社会変革の推力を創出する 私・たちは現在、こうしたイメージで、生の再生産領域での「戦線」の形成への筋道を考えている。それは、同時に、〈すべての生の無条件の肯定〉の旗の下、「生の再生産の社会的自治」の創出に向かうものである。

〈高齢者生存組合〉 それは、上に引用した「高度必需品宣言」にならって、高齢者の「飲み、食べ、生き延びることの直接的必要性」(「散文的なるもの」)の充足から「自己成熟への要求」(「詩的なるもの」)の全き充足にいたるまでの実現を求める要求者組合である…と、言ってみたい誘惑に駆られる。

しかし、無理矢理にでもその誘惑を振り切り、私・たちは、あえて、現行の高齢者の「介護」などに関わる法・制度に即した変革に向けて、<高齢者生存組合>の存在意義を言い切らなければならない。 〈高齢者生存組合〉 それは、高齢者がこの社会に存在することにおいて負わされる、多重の負荷からの解放を求め、闘う「最終〈組み=合い〉・サンジカ」である。「最終組合」は、「最終(last)」の字義通りに多重の役割を課題とするが、その核心は、高齢者の最低限度の必需から最高度の必需までを求める要求者の〈サンジカ〉である。

生の困難な「高齢当事者トライアングル」の一角をなす〈高齢者生存組合〉は、当面の最低限度の必需ラインを「障害者基本法」 それは、「国連」を媒介に結節した世界の障害者の闘いと、それに呼応した、この列島における長年におよぶ障害者の苦闘が勝ち取った、障害者の最低限度の必需の現在の水準の指標である に置き、「介護保険法」を反転し返す「介護保障法」への転位を推し進め、その〈先〉に、多種多様な〈生の困難者〉にとっての最高度の必需の指標たるべき、総合的な「社会サービス法」の創設を、永続的に求め続ける。

〈高齢者生存組合〉 それは、高齢者の最低限度の必需から最高度の必需までを求める要求者の〈サンジカ〉であるのだが、そうした要求を求める営み(アクション)を〈高齢者の都市への権利〉として永続的に推し進める〈サンジカ〉である。この〈高齢者の都市への権利〉においてこそ、なお『権利条約』に至っていないとはいえ、すでに1991年に『高齢者のための国連原則』に結実している『独立・参加・ケア・自己実現・尊厳』の理念が、要求を求める営みの内実として現実化され、実定化されなければならない。その進行に応じて、『高齢者の権利条約』が着地していく可能性が現実化するだろうし、高齢者の要求をめぐる〈なにを〉と〈どのようにして〉の一体化の必要性が、誰の目にも明らかになるだろう。

こうして〈高齢者生存組合〉は、国家・資本によって収奪されている「都市の奪還」の一翼を担うことになるだろうし、『生の再生産の社会的自治』の核心となるだろう。

二つ、三つ、数多くの〈高齢者生存組合〉を創れ! 〈高齢者生存組合〉は、〈すべての生の無条件の肯定〉の旗の下に、この列島社会の全ての者の<生=命>が革まるまで、遠くまで行く。

*「高度必需品宣言」については、『思想』2010年9月NO.1037 『「高度必需」とは何か―クレオールの潜勢力―』参照 この「宣言」で、「リャンナジ」と言われているものこそ、私・たちが執着している「サンジカ」にあたる。

忘却のかなたにおいやられたかにみえる記憶は、持続的に過去を想起し続ける想像力によって、現在の中に追体験される。そして、過去は過去ではなくなり流動を始め、現在に向かって覚醒する。この時、無意識のままに流されていた現在も流動を開始し、今をつくる無意識は打破される。(小野沢稔彦)

『米騒動100年プロジェクト』は、私・たちがここに〈引用〉した言葉を生きようとする試みである。この試みを通じて受け止めた、民衆の〈じゃなかしゃば〉への希求(それを、私・たちは〈生の組み=合い〉=〈生のサンジカ〉への希求と呼んでいる)を、今ここから未来へ向けて生きることⅡ.〈生のサンジカ〉 その希求の軌跡と現在

1.その原型

1918年の富山は滑川の地。そこで湧き上がる米騒動の息吹き。〈全ての生の無条件の肯定〉

〈生のサンジカ〉とは それは、近代国家や資本制社会が、常に既存の生活文化や諸制度を通じて、ソフトな管理で、あるいは政治的局面では剥き出しの暴力で、民衆に強いてくる、人と人との関係を拒む在り方=〈自律〉した民衆同士の人と人との結合の在り方である。強制力をはねのけて成立させるものである以上、いつの時代でもそれは反秩序的である。それは、常に開放的で水平な人と人との関係の結び方であり、共に目指す社会像でもある。

2.1918年に始まり、この列島上を幾度となく吹き抜けた民衆運動

この100年間、民衆運動は〈生のサンジカ〉を希求し続けた

① 1930年代 ー〈生の囲い込みと排除〉に抗して

米騒動以後、爆発的に頻度を増す労働争議。激しい闘いの背景には、資本主義が必然的に引き起こす世界的危機があり、生活苦にあえぐ労働者や下層民に、最もそのしわ寄せがいく。1929年の恐慌以後、各国がブロック経済を敷いていく中、国家は、列島住民に対し「国民化」という〈生の囲い込みと排除〉を一層強める。大陸進出と戦争準備の暗い時代である。暗闇の中、迷走する「党」指導部の在り方はどうであれ、国家の弾圧に抗し資本と闘う底辺労働者の闘争現場は、〈生のサンジカ〉の希求に貫かれていた。そこには、短期間ではあったが、より厳しい弾圧を受ける朝鮮人労働者と日本人労働者が互いの生を結び合い、国家・資本を相手に〈生の囲い込みと排除〉に抗して闘った「全協土建」の闘いもあった。 また、それと並行して、まさに生の「糧」を求める「昭和米よこせ運動」の展開があり、それにも連なった、「京都消費組合」運動に関わった者たちによる「土曜日」誌の刊行があった。「生活に対する勇気」「精神の明晰」「隔てなき友愛」を掲げる「土曜日」誌の刊行は、投獄覚悟で、それでも〈生の享受〉の姿勢を手放さないという、国家の〈生の囲い込み〉に対する抵抗の運動であった。

② 1945年直後 ― 短い〈生の横溢〉の季節

アジア・太平洋戦争の敗戦直後、真っ先に立ち上がったのは、日帝支配による抑圧を受けてきた朝鮮人労働者や中国人労働者たちであったが、日本国家は周到に、新憲法施行の前日に、天皇の最後の勅令として「外国人登録令」を発し、「国民」から植民地出身者を排除し、切り捨てた。しかし、「戦後0年の戦後革命」は、闇市や軍部の隠匿物資の摘発などが活発に行われ、食糧人民管理、工場での生産管理闘争や、それに関わるストライキに呼応した米の供出拒否が頻発。国家の〈生の囲い込み〉に背を向けた列島住民の生が溢れ出す、短い〈生の横溢〉の季節であった。

③ 1950年代 ―〈生の引き剥がし〉に抗して

米覇権主義の傘下で延命した支配層は、日本資本の再興を狙って、再度「国民」への〈生の囲い込み〉を強め、求められるだけの「領土」を米軍へ貸与するための露払いとして、「領土」からの〈生の引き剥がし〉を行う。しかし、国家の言う「領土」とは、住民にとっては共同で生を営んできたかけがえのない「土地」なのである。石川県内灘に始まる反基地闘争は、「土地」からの〈生の引き剥がし〉に抗する地域住民の闘いであった。53年6月、朝鮮戦争に向けた「米軍の無期限土地使用許可」の閣議決定に対して、内灘では、「金は1年、土地は万年」をスローガンに掲げ、村民の座り込み、デモ隊と警官隊との衝突、北陸鉄道労組の米軍物資輸送拒否決定と48時間ストなど、運動は最高潮に達した。北鉄労組の闘いには、大衆闘争路線による組織強化を図る当時の高野実総評事務局長も着目し、やがて列島各地における〈ぐるみ闘争〉として結実した。この内灘の闘争スタイルは、列島各地の反基地闘争や、沖縄での島ぐるみ闘争へと繋がっていく。

このように、内灘を始め列島各地で起きた反基地闘争は、〈生の引き剥がし〉に抗する地域住民の闘いに、強度を増す、国家による〈生の囲い込みと排除〉の姿勢に抗う列島住民が、幅広く呼応し、大きなうねりとなった。

④ 沖縄ー〈生の遺棄にうち続く生の枯渇化〉に抗する島ぐるみの闘い

敗戦直後の天皇の「沖縄メッセージ」により米軍統治下となった沖縄へ、列島上に点在していた米軍基地が、やがて集約され、列島から基地は見えにくくなり、列島と沖縄の反基地闘争は分断されていく。島を生きる沖縄の人々の〈生の遺棄にうち続く生の枯渇化〉は、米帝と日本国家の両者によるものだが、今や多くの列島住民の意識の中でも、沖縄住民の「生の遺棄」は起こっており、沖縄住民の生を「遺棄」し続ける列島住民自身の「生の枯渇化」も、沖縄とは逆の意味で、同時進行している。非暴力不服従で反基地闘争を闘う沖縄は、今も島ぐるみで〈生の遺棄にうち続く生の枯渇化〉に抗い続けている。

⑤ 1960年前後― 大労組による〈生の組織化〉の終焉、されど闘いの核心は細部に宿る

1960年前後、三池闘争は、「総資本対総労働の闘い」と謳われた。労組の「ナショナルセンター」の立ち回りの是非はさておき、地下の坑道で、互いに命を預け合いながら働く坑夫たちの〈生のサンジカ〉の希求の闘いは、闘争の前線に息づいていた。1918年米騒動当時、納屋制度にがんじがらめになり、地上での生活を収奪されていた坑夫たち。敗戦後の様々な闘いを通じて〈生の収奪〉に抗ってきた坑夫たちが、それまでの闘いの経験を生かして、生の全重量を賭けて闘った。⑥ 1960年代前半― 垣間見えた〈生の自律〉のさきがけ

60年安保/三池闘争敗北直後、労組・政党から自立した組織原理で「大正行動隊」が結成される。その核となったのが、谷川雁らが組織した「サークル村」であった。それは、山口から南九州にまたがる文化サークル運動の「交流」による〈集団的な革命の知の獲得〉を目指していたが、やがて、炭坑闘争の最後の〈闘いの思想運動的拠点〉へと変貌した。会社からの延命への協力要請を拒否し、退職者の労働組合運動を独自に展開した。未払い賃金や退職金を要求し、ヤマから下りた者たちの生活共同体の実現を目指した闘いは、生産領域から再生産領域へ、闘いの前線の重心が移ることへの「遠い予兆」であった。⑦ 〈1968年〉―〈生の自律〉を求めて

〈68年〉は大学闘争の「大学解体」というスローガンに象徴されるように、既存の秩序や価値観を疑い、根底的に問い返す「社会闘争としての文化運動」であった。大学の在り方から天下国家まで全てを問い返す運動は、それまでの社会運動の古典的な範型をほぼ解体し、その後の諸社会運動の在り方の原点となった。自分たちが属している大学という場が、明治以来、日本国家・資本が進める急速な近代化政策を司る心臓部であることを自覚したとき、自分が携わる学問の在り方を問い、大学の成り立ちを問うことは、即ち、日本の近代化や近代合理主義を疑うことでもあった。自分たちが立っている土台が、嘘と虚飾に満ちた「日本近代史」や「戦後民主主義」の言説の上に築かれていること、そのことに自覚的に生きるとはどういうことか それはつまり、〈生の他律〉を疑い、拒否し、〈生の自律〉をどこまでも生きようとする若者たちの〈生のサンジカ〉の希求であった。

このスタイルは個人の生き方から運動の組織論までも含み、徹底され、明治維新から100年、米騒動から50年を経て、遂に列島の若者たちによって「近代」そのものが運動的に批判されるに至った。それは、女性解放運動・障害者解放運動・部落差別反対運動、さらには、「入管体制」が体現しているような民族差別に対する反差別運動等に、強い影響を与えた。また、反公害・反開発・反原発等の地域住民運動にも、広く影響を与えていった。

⑧ 1960年代~1970年代―〈生の収奪〉に抗して

同じ頃、「寄せ場」の暴動が頻発する。石炭から石油へという「エネルギー革命」でヤマを切り捨てた国家・資本は、高度成長維持のために国土開発・土建に頼り、列島各地に「寄せ場」を作ってヤマ(炭坑)からヤマ(山谷・釜ヶ﨑などのドヤ街)へ、列島に穿たれた地下の坑道を使って、底辺労働者を流動化させた。高度成長で生まれた「一億総中流意識」層の眼前から、隔離、排除された日雇い労働者たちは、暴力団が公然と根を下ろす飯場で、徹底した〈生の収奪〉を受ける。その抑圧に対して、その強いられる流動性を反転させることで、「寄せ場」労働者を先頭に、大衆的な怒りが数次に渡る暴動となって爆発し、現場闘争が何度も何度も繰り広げられた。

⑨ 1970年代―〈生の分断〉に抗して

反公害・反開発等の地域住民運動は、「生命圏」(=地域社会の再生産と自然の循環が行われる圏域)としての地域の中に、自分・たちの生を位置付け、相互扶助の関係性の中で生を営んできた地域住民が主体となり、「地区労」等の労働運動や市民運動がそれを支援する形を取ることが多かった。国家・資本は、地域住民の間に亀裂を生じさせ、それを利用し、莫大な資金を投下し、生命圏の可塑性をも収奪する。しかし、「原発爆発公害」に象徴されるように、今や、その可塑性すら収奪され尽くし、地球規模で危険な状況に陥っている。

⑩ 1980年代・90年代・00年代→そして現在 ―〈生の捕獲〉に抗う

ネオリベラリズムを推進軸とした資本主義は、グローバリズムを推し進め、これまでにも増して膨大な貧困層を生み出しているが、生産過程を構造的に改変し、労働者を分断することに成功している。今や、攻防の主戦場は労働現場にあるとは言い難い。かつては「寄せ場」にあった〈生の収奪〉に抗する「やられたらやり返せ(船本洲治)」という言葉に象徴される現場闘争が、「黙ってのたれ死ぬな(船本)」の闘いを生き、90年代以降、野宿者の生存闘争へと比重が移ったように、労働を巡る闘いは、正規労働者から非正規労働者へと比重を移していく。それは、まさに「寄せ場の全国化」と言われるような事態の中で起きている。

00年代には、そうした非正規労働者の労働組合として、「フリーター」労組運動群が叢生し、その中には、未払い賃金の要求を大衆団交で行い、デモでは「全ての生の無条件の肯定」を叫ぶ若者たちが出現した。

そして〈3・11/12〉以後の原発現地、経産省前、官邸前、国会前の大集合・阻止行動は、もはや革新政党や労働運動が主導しているとは言えない。また、労働現場の直接の利害対立とは距離を置いたところで運動が起きている。そのことが運動的な弱さとなって表れている面がないとは言えないが、これも労働現場から攻防の主戦場が移ったことの現れであろう。

生産労働の現場での攻防を制しているネオリベ資本主義・国家は、今や「国家安全保障」や「社会保障」の危機を盛んに煽り、列島上のすべての〈生の捕獲〉を狙っている。「労働者」や「労働」という概念そのものを溶解させ、資本と利害対立するなどとは考えない、丸裸のバラバラな個として自身を認識させ、進んで国家の庇護の元に入り、自らの欲望を国家意思に自己同一化しようとする従順な「国民」へ収斂させることを狙っている。その意味で、2015年夏の国会前での大合唱「国民なめんな」は、現在の社会運動の大きな危機を物語っている。自らを「国民」と自称することは、〈生の捕獲〉に抗う意志を毀損しかねない危うさをはらんでいるからだ。

⑪〈2011年・3・11/12〉以後―「原発爆発公害」に抗う

〈3・11/12〉以後、「生殖」・「生命」・「生存」・「生活」・「生業」を一瞬で奪った「原発爆発公害」に抗う〈生のサンジカ〉の希求の動きが、「自主避難者」たちの運動や、補償を求める裁判闘争、放射能の「自主測定」運動、再稼働阻止の運動、核廃棄物に至るまでの核燃サイクル反対闘争、さらには原発輸出に反対し世界の民衆との連携を模索する運動といった、多様な形で現れた。とりわけ、子どもたちを放射能の被曝から守る立場で、数百もの団体が次々と立ち上がり、放射能汚染地帯からの「移住」・「保養」の支援や、食べ物の放射能測定、「自主避難」の権利を訴える行政交渉等に、間髪を入れず取り組んだ。4ヶ月後には、「子どもを放射能から守る全国ネットワーク」が結成される。

〈3・11/12〉以後、国内の全ての原発は、運転を一時停止していた。しかし、2012年4月の大飯原発再稼働決定以降、政府は、折あらば既存の原発を再稼働させようと、画策し続けている。その動きに対し、反・脱原発運動が列島各地で粘り強く展開されている。

「自主避難」の権利を求める運動に対する「帰還」圧力が凄まじい中で、改めて反・脱原発運動から〈フクシマ〉へ折り返すことが求められている。

そのように、「原発爆発公害」によって損なわれた「生の毀損」を撃ち返す〈生のサンジカ〉の希求の動きが、列島各地にある。

⑫ 2019年・天皇の代替わり― 私・たちは〈生のサンジカ〉の希求を貫く

今、この列島では、天皇の代替わりを巡る論議がかまびすしい。無論、私・たちはこの代替わりを黙ってやり過ごすことはできない。しかし、天皇制はアジア・太平洋戦争の敗戦から73年間、「平和憲法」に組み込まれた「象徴天皇制」という、「天皇制の最高形態」(管孝行)を生き延びてきたのだ。そのことに対応する闘いの陣形をいかに創り出すのかが問われている。今、私・たちが天皇制の解体へ向けて取り組むべきこと それは、ここまで触れてきた、この100年間民衆が苦難を乗り越え引き継いできた〈生のサンジカ〉への希求を、私・たち自身が引き継ぎ、列島上の多くの人々と共に、それを生きることである。

〈生のサンジカ〉は、日本国家存立の宗教的根拠たる天皇制の権威への畏敬をはるかに凌駕する民衆同士の力強い結びつき、〈生の組み=合い〉であり、それが列島各地で希求されるとき、天皇制はもはや畏怖すべき対象ではなくなり、その存在意義は失われる。そのように、列島全土の〈生のサンジカ〉化は、日本国家の宗教的存立根拠としての天皇制を無化し、やがて解体に向かわせることだろう。

3.〈生のサンジカ〉の希求の現在の戦線のありか

今や、一方で、労組の「ナショナルセンター」と「革新」政党が車の両輪となって諸社会運動を牽引するという日本の社会運動の「古典的範型」が崩れて久しい。他方で、ネオリベ資本主義が、かつては市場原理が及ぶとは思われてこなかった医療、介護、育児等、近代福祉国家がそれなりにカバーしようとしてきた「生の再生産」の領域にまで浸透し、そこを市場化している。もはや、一家の主が家族を養うために外で稼ぎ、その妻が子育てや老親の介護をしながら夫を職場へ送り出すという家族モデルは、賃金の低下に伴い崩れ去った。家庭内にいた女性も、賃金の支払われないシャドーワークをこなしながら、あるいは、それを外部化して市場に頼りながら、男性より更に安い賃金で買い叩かれて、労働現場に連れ出されているのが現状である。

こうなると、資本・国家VS社会運動の攻防の主戦場は、生産現場にはない。むしろ、今日、攻防の前線創出の可能性は、生の再生産の領域にこそ、あるのではないか。

近年、ネオリベの浸透により、生の再生産の領域での雇用が急増し、多くの人々の労働現場となっている。さらに、そこでの労働は、何らかの生の困難を抱えた人々に対応するという、繊細な「感情労働」を強いられる「ケアワーク」が占める割合が高い。生の困難者と、不安定で不利な形態で雇用されることが多い「ケアワーカー」が、一方は「ケア」を受ける対象に押し込められ、もう一方は最低賃金でありながら高度な感情のコントロールを常に強いられている。

「福祉国家」という看板をかなぐり捨てたネオリベ国家と資本が一体化して、人が相手を気遣う力を収奪して、福祉労働市場を成り立たせているのだ。人と人とがどのように相手を気遣い、繋がり合うのかという課題を、かつて「福祉国家」は「国家を介して解決する」としてきた。しかしそれが破綻すると、資本と一体化したネオリベ国家は、その課題を資本主義的関係に切り縮めた。かくして、生の困難者と「ケアワーカー」は、極めて不自然な資本主義的関係の中で向き合わされている。

敵は、ネオリベ国家であり、究極的には近代資本制社会である。この一点に於いて、生の困難者と「ケアワーカー」は、同志たり得る。共闘は不可避である。資本制社会に在って、生き難さにあえぐ人々が増え続ける中で、「ケアワーカー」や、家族として「ケアワーク」を続ける人たちもまた、増え続けている。このことはネオリベ国家や近代資本制社会にとって、未解決の弱点でもある。

これらの点から、攻防の前線創出の可能性は、生の再生産の領域にあることは間違いない。問題は、生の困難者たち、家族や関係者ら困難者を「ケア」する者たち、様々な「ケアワーカー」たち、これら3者がまさに〈当事者〉として、資本・国家に対抗し、分断を超えてトライアングルを形成することができるかどうかである。

100年を経て「米騒動」を受け継ぐ現代の闘いは、生の再生産の領域で、「当事者トライアングル」を形成する者たちが、資本・国家に対抗して連合した時、つまり、「結び=合い」(=〈生のサンジカ〉)を希求した時にこそ、生まれるのではないか。その闘いのキーワードは、不可避に〈すべての生の無条件の肯定〉である。

〈すべての生の無条件の肯定〉 1918年米騒動以来、この列島の民衆運動が引き継いできたこの旗。傷つき汚れたこの旗を再び掲げることで、「私・たちはここにいるぞ!」と示したい。生きることの根を資本・国家に蹂躙されても、やられっぱなしでなく、抗うために顔を上げて繋がろうとする者たちが、その下に集い合えるように、この旗を高く高く掲げたい。

4.〈生のサンジカ〉の希求を再審する未決の〈問い〉

1918年米騒動は、前近代と近代とがぶつかり合ってダイナミズムを生んだ。 近世から近代の入口までの社会では、民衆の〈生きるための必要〉を保障することは、共同社会を統治する者が負う当然の責務として観念されていた。富山の港町ではその観念が、米の積み出しを拒否し、廉売を引き出す風習として残っていたのである。その観念が、大都市や鉱工業地帯で階級形成が図られようとする前夜のタイミングで、労働者や下層民の前に、今でもあり得べきものとして立ち現れ、彼ら/彼女らの背中を押したことで、ダイナミズムを生んだのだ。しかし、それ以降1918年規模の騒動=運動が起きていない。それは、明治末期から析出されてきた「社会」、すなわち「近代社会」の内部に人々の生が包摂されるという「近代化」の進行ゆえではないのか。

近代以前の近世では、被治者がたとえ「客分」を気取っていようとも、その生存権は、一方的に治者の側の責務としてあった。しかし近代になると、生存権は、国家の構成員として「所得」を得る=「所を得る」ための個々人の「義務」であることが強調される。つまり近代化によって、生存権は、国家の構成員として生存する者たちに、国家から付与される権利となった。

しかし〈すべての生の無条件の肯定〉という理念は、近代的な生存権の延長上にあるものではない。1918年当時に福田徳三が提唱した「極窮権」に近い、近代の論理では語ることのできない生存権 それは、近代を突き抜け、未来に向けて構想する想像力の延長線上にしかありえないのではないか。

そうだとすれば、私・たちが、1918年米騒動から100年の民衆史を、〈生のサンジカ〉の希求の系譜として捉えてきたそのアングルに、近代化の論理をベースにした無意識の枠は、なかったと言い切れるのか

ここに、〈生のサンジカ〉を再審する〈修羅の女の長い列〉を想起せざるを得ない。

修羅の女、それは 列島の底で長い長い列をなしている女たち

修羅の女、それは 列島社会の亀裂に落ちた者を、抱きしめ抱きしめ、修羅場を闘い、生きる女たち

修羅の女、それは 限りなくおろおろと「悶え神」に近づきながら、限りなくそこから遠ざかり、聖者であることを拒む女たち

修羅の女、それは 見殺されるのを承知で敗者を抱きしめ、見殺されるのを承知で勝者の喉首に喰らいつく女たち

修羅の女、それは 耳をすませば、今も列島底部にその所作・声がECHOとして流れる女たち (SCENE5 より)

この列島を吹き抜けた「近代」が穿った亀裂に落ちた者は、数知れず。その者たちを抱きしめ、抱きしめ、修羅を生きた女の長い列は、今も続いている。私・たちは、その長い列が発する声を聞き分けているか?その長い列がはらむ未生の夢を分有しているか?それらの声・夢を包み込むことなしに、この列島の〈生のサンジカ〉はありうるのか?

Ⅲ. 私・たちは〈どこ〉へ行くのか

① 〈介護の社会的自治〉こそが、100年の〈生のサンジカ〉の希求の系譜に繋がる

未決の〈問い〉を抱えながら、私・たちは、〈すべての生の無条件の肯定〉という旗を掲げ続ける。「当事者トライアングル」の形成に向けて、闘いの現場を創り出していかねばならない。1990年代末に「介護の社会化」を求めたのは、長期にわたるシャドーワークの苦難を突き破る女性たちの声だった。高齢者は、未だ〈当事者〉たりえなかった。

2000年に「介護保険制度」が施行されてから、はや18年 この間「介護の社会化」は、NPOのいわゆる「アントレプレナー」たちの奮闘ぶりに、未来を委ねたかのように見える状態が続いた後、次第に「介護のネオリベ化」へと反転され、その内実は「ネオリベ化=縮退」となって進行した。いまや国家は、その「介護の縮退」を、窮地に決まって持ち出す「伝家の宝刀」たる「地域再生」をもって、更には『我が事・丸ごと共生社会』なる誘導装置の創出をもって、合理化しようとしている。まさに「地獄への途は『地域』で敷き詰められている」のだ。待っているのは、「よそ事・空事・身勝手社会!」ではないか。

かつて、シャドーワークとして家庭内で「ケア」を続けてきた女性たちが求め、実現するかに見えた「介護の社会化」が、「介護の反社会化」へと反転し、その実質は「介護の縮退」となって現れているという「問題」 この「介護『問題』の社会化」こそ、これまで「ケア」を受ける側に押し込められ、対象としてしか認められて来なかった高齢者たち自身が声を挙げることによって、為されなければならない。

「生産労働/再生産労働」のつつがない循環を守ろうとする「福祉国家」の破れ目を、押し広げ立ちのぼる声 その循環からは廃用とされ、「福祉国家」の体裁によって辛うじて「老後の生」として扶助されている高齢者の声が、「老後の生」としての『自立への封じ込め』に抗い、老境にあっても自らの生の〈自律〉を求め、「生産労働/再生産労働」の循環によって成り立つ近代資本制そのものに異議を唱えるその叫びこそが、「介護『問題』の社会化」を推し進めるのだ。

近代社会が「老い」を廃用の坂道に追いやりながら、近代の「爛熟」の果てに、高齢化社会→高齢社会→超高齢社会とアップテンポに変異し、膨大な高齢者群を死に追いやるか、かすかに生の余地を与えるかのあわいをよろめいているこの時代だからこそ、高齢者が、この時代の〈むこう〉へと次世代を繋ぐ「ジェネラティビティ」の担い手になるのだ。(半世紀前のボーヴォワール渾身の〈問い〉=「老年期において人間が一個の人間であり続けるためには社会はいかなるものであるべきか」、「老人の境涯を受諾しうるものとするためには、人間全体をつくり直さねばならず、人間相互のすべての関係を根本的につくり変えねばならない」に応えるのは、今日ただ今の、高齢者自身だ。)

高齢者群が発する声に呼応して、「ケア」家族たちの中からも、「ケアワーカー」たちの中からも、「介護『問題』の社会化」を担う〈当事者〉たちが立ち上がり、「当事者トライアングル」が形成される。そして、その先には、「介護の社会化」の反転の反転が見えてくる。無数の「当事者トライアングル」の連合が目指す「介護の社会化」とは、「介護の社会的自治化」に他ならない。

「介護の社会的自治」は、米騒動からの〈生のサンジカ〉の希求の系譜に繋がる。そして、その核心は〈高齢者生存組合〉が担うのだ。

② 「生の再生産の社会的自治」の創出に向かう多様な「当事者トライアングル」の連合を!

国家・資本制社会と諸社会運動の攻防の前線は、今や、生産労働の領域から、生の再生産の領域へと移行している。では、この生の再生産領域での運動の戦線を、どのように形成していくのか。この列島に潜在する幾多の「当事者トライアングル」が、国家・資本からの分断攻撃に抗って〈組み=合い〉ながら、現在の「ケア」システムの問題点を浮き彫りにしていくのだ。言うまでもなく、生の困難者は高齢者に限らない。例えば、幼児・児童・生徒の中の生の困難者たちと保護者たちと保育・教育労働者たち、障害者たちと介護家族らと介護労働者たち、他にも、ひきこもり・犯罪被害者・元受刑者・失業・極貧・無権利状態の外国籍の人々・性的マイノリティ等様々な困難を強いられる人々と、「ケア」する家族や関係者らと、地域社会の中で支援する立場の者たちというように、多種多様な「当事者トライアングル」が潜在しているのである。それぞれが国家・資本に抗って〈組み=合い〉、連合して、ダイナミックな社会変革の推力を創出する 私・たちは現在、こうしたイメージで、生の再生産領域での「戦線」の形成への筋道を考えている。それは、同時に、〈すべての生の無条件の肯定〉の旗の下、「生の再生産の社会的自治」の創出に向かうものである。

③ 二つ、三つ、数多くの〈高齢者生存組合〉をつくれ!

「リャンナジあるいは共生の力がもはや『日々の出費』ではなく、人間という概念の豊かさに対する配慮となるまで、われわれの想像力を高度必需のうちに投企しよう」(*「高度必需品宣言」から)〈高齢者生存組合〉

しかし、無理矢理にでもその誘惑を振り切り、私・たちは、あえて、現行の高齢者の「介護」などに関わる法・制度に即した変革に向けて、<高齢者生存組合>の存在意義を言い切らなければならない。 〈高齢者生存組合〉

生の困難な「高齢当事者トライアングル」の一角をなす〈高齢者生存組合〉は、当面の最低限度の必需ラインを「障害者基本法」

〈高齢者生存組合〉

こうして〈高齢者生存組合〉は、国家・資本によって収奪されている「都市の奪還」の一翼を担うことになるだろうし、『生の再生産の社会的自治』の核心となるだろう。

二つ、三つ、数多くの〈高齢者生存組合〉を創れ!

*「高度必需品宣言」については、『思想』2010年9月NO.1037 『「高度必需」とは何か―クレオールの潜勢力―』参照 この「宣言」で、「リャンナジ」と言われているものこそ、私・たちが執着している「サンジカ」にあたる。

④ 最後に

今回お出かけいただいた菅さん、水野さん、佐藤さん、そして私・たちが、為していること、あるいは為そうとしていることは、それぞれ熟度・強度の違いはあれ、相互に補完し合うものとしてあるように思われる。言ってみれば菅さんの〈陣地戦論〉を頂点にして、水野さん、佐藤さん、私・たちの営みあるいは試みは、相互に補完しあう、言ってみれば、ひとつの立体を構成しうるような関係にあるように思う。それを確かな立体として立ち上がらせ、推力を与えるためには、今後今回のような企てを、多くの人々とともに、さらに重ねていくことが必要であるように思う。もし合意できるようであれば、そのような企てを共同して進めたいと思う。

提起1.菅 孝行さん(劇作家・評論家)

「陣地戦」の戦線のありか:

〈生・命の再生産〉をめぐる闘い

はじめに

菅孝行です。 先ほどの「生・労働・運動ネット富山」の「報告」で、すでに半分くらい私の話が済んでしまっているようなところがあって、重複しないように何をお話ししようかと苦慮していました。しかし、一応、お手元のレジュメに沿って話します。先ほどの「報告」の最後の方で「陣地戦」という言葉が出ていましたが、それについて一言だけ補足しておきますと、それはもともとは軍事論の用語ですが、左翼でこの用語に特別の意味を付与したのは、アントニオ・グラムシというイタリア共産党の指導者です。彼はファシズム体制下の弾圧のために晩年をほとんど獄中で過ごし、獄死しました。彼は「獄中ノート」の中で、革命運動の戦略を「機動戦」と「陣地戦」という二つの概念を対比させて論じています。

「機動戦」は権力との直接的な対峙のことですが、「機動戦」に先だって、それが可能になるように個別の戦線で力を蓄えていく組織化のための闘争が「陣地戦」です。先ほどの「報告」の中の言葉で言えば、「陣地戦」とは、〈生のサンジカ〉の厚味と広がりをどれだけ形成できるかということだと考えてもいいと思います。

私と富山の方々との出会いは、私が書いた文章を読んで連絡を頂いたことから始まりました。先ほどの「報告」と私の発言が重なる理由の一つは、その時からのお互いの共感があるからだと思います。私事になりますが、「ルネサンス研究所」という思想・運動団体があって、拠点が関東と関西の2カ所にあります。今年1月末に関西の「ルネサンス研究所」が「左翼は再生できるか ヨーロッパと日本の階級闘争の現状と課題」というシンポジウムを開催し、私もそこで報告しました。そのシンポジウムに、「生・労働・運動ネット富山」のメンバーの方が参加されていて、そのときに私は「陣地戦」の議論をしました。そのような接点もあって、今日この場で話すことになったという経緯を最初におことわりしておきます。

搾取・収奪を深める現代資本主義

「釈迦に説法」かと思いますが、人間が賃労働のために労働市場に登場するには、それに先だって市場価値のある労働能力を身につけていなければなりません。労働市場の中では、労働の対価とされる賃金を決めるときに、労働力の市場での売買の外部は一切問題にされないし、労働能力をどこで身につけたかということは不問に付されます。そこが資本主義経済システムの根本的な問題点です。先ほどの「報告」で言われた「生の再生産」に、労働能力の形成も入っているのですが、その時に人間の生命全体がどのように生み出され、再生産されるかということに市場原理は全く関知しない。そういう「ルール」で市場原理は成立しています。 それは、非常に高度なインチキと言ってもいい。市場原理というのは、合理的だと思われていますが、そこには市場の外の事情はしらないよという、根源的なごまかしがあります。どこかで労働能力を調達して市場に登場して欲しいが、それには一銭たりとも支払いませんというのが、資本の側のロジックです。搾取・収奪の度合いがどんどん高まれば、労働市場に登場する手前に蓄積されていた生命力も、それに伴って枯渇していく。資本主義の高度化の過程では、必ずそういうことが起きていました。ただ、過去の技術革新は、基本的に既存の労働力を新たな市場にシフトさせるように作用しました。機械工業が台頭して「ラッダイト運動」が起きても、総体としての労働市場はひろがった。同様に、「高度情報化社会」になったと言われていても、量的な労働機会が減ったわけではないし、労働能力をもった人間が要らなくなるということではなくて、資本の側は膨大な低賃金労働者を必要としていました。

現代の最先端で起きている事態は、そういったこととは少し違うというか、資本家や経営者はそれとは違う方向で考えているように見えます。先進国では、労働力自体が欠乏するし、賃金が高騰する。外国人を入れても間に合わない。だったら、AIを開発しよう。そうすれば、人間の労働はいらなくなる。そう考え始めているのではないでしょうか。でも、それは、やはり脅しでしょう。

AIの導入で、既存の労働力需要は減るとは思いますが、どこかにAIを操作する人間がいなければなりませんし、AI端末に人間がついていなければ稼働できません。AIの発信と受信に対応して生身の人間の関与(労働)が要求される。AIが発達するほど、逆にそういった労働が新たに生まれてもくる。確かにAIの発達は、労働の領域に大きな変化を引き起こすでしょうし、クビの脅し圧力も強まるでしょうが、人間の働く場所が全部無くなるというのはウソだと思います。

しかし、だから事態は明るいというわけでは全然ありません。当面、資本主義経済システムは、AIの導入を含めて、電子情報を基軸とする次世代技術を武器に、人間の労働の搾取と収奪を一層強めようとすることになるでしょう。

戦後の労資の攻防の軌跡をたどる

AIの本格的出現を含めて、電子技術の飛躍的発達が、従来の機械工業機軸の時代の抵抗・反撃を、ますます困難にさせています。しかし、反撃もすでに始まっています。そういうさまざまな試行錯誤をどう意義付けることができるかということが、今日の私のテーマではないかと思っています。まずは、それに先立って、戦後史70年の中で、資本と労働の間にどのような角逐があり、今、それがどうなっているのか、歴史的な位置確認をしておきたいと思います。先ほどの「報告」にもありましたが、敗戦後の1940年代の半ばから末にかけての時期には、日本の労働者階級は束の間の「戦後革命」の幻を見ました。その革命性には多少疑わしい部分もあるのですが、とにかく戦前・戦中の日本から解放されたという実感が生み出した活力は、間違いなく多くの人たちを奮い立たせたとは思います。ところが、40年代末からの「レッド・パージ」をステップに、強力なバックラッシュがおきて、公務員のスト権が奪われ、「産別会議」が解体されることで、日本の支配権力は制度的な基盤をうち固め始めます。

労働市場に登場するための能力を身につけるための場として、家庭や学校というものがあるわけですが、学校で「まつろわぬ」労働力が生まれると支配の側にとって都合が悪い。それで、労働現場の「戦線」への弾圧と並行して、50年代以降、教育の場が権力にとってのターゲットにされていきます。戦後の「民主化」の中で、教育委員「公選制」が導入されて、教育に関して地域住民が発言権をもつ制度が創設されますが、1957年の地方教育行政法の「改正」により、それが「任命制」に切り替えられました。東京の中野区では、地域の女性たちを中心とする住民運動によって、79年に教育委員の「準公選制条例」が制定され、81年から「条例」が廃止される95年まで教育委員長の「準公選制」を維持しました。しかし、そういったケースを除けば、1957年にほぼ日本各地の教育が中央からの「トップダウン型」にされてしまいます。

さらに、教育労働者に対しては「勤務評定」が導入され、教育労働者の日常活動や、教育内容の管理統制が進み始めます。「勤評反対」の思想は「国家や上司が、俺の教育労働を評価するとは何事か」ということです。今から考えると、とても大胆なスローガンです。国家の「教育管理権」よりも教員の「教育権」が優先すると考えられていたということです。今どきとてもそんなことは言えません。教員も一般労働者なんだから、「労働者が労働現場で国家や資本から評価されることは、当たり前だ」という考え方は、我々の大多数の中に定着してしまっています。それが自明でなかった時代の闘いという意味で、「勤評反対闘争」は凄い闘争だったと思います。

生産労働の現場では、50年代後半から主要なエネルギー源を石炭から石油へ転換する資本の「エネルギー革命」が行われます。炭労の「ぐるみ闘争」は、それに対する大規模な抵抗でした。その最終的な集約点が「三井三池闘争」です。それは、「総資本対総労働」の闘いと言われた大規模な闘争になるわけですが、最終的に労働者側が敗北します。

新たな「日米安保条約」で日米軍事同盟が本格化するのも同じ1960年です。さらに、農業の「大規模化」や「近代化」という触れ込みの下に、日本の農業を破壊する「農業基本法」が制定されたのが1961年です。この時期に、日本の支配層は、民衆の生活と抵抗の基盤に、このような形で本格的なくさびを打ち込んだのだと言えると思います。

日本資本主義は、アメリカの対日政策の一環として、アメリカの強力な「後押し」を受けて急速に復興し、生産性の向上と社会の「都市化」が進みました。今から考えると、高度経済成長が継続し、「豊かさ」が日本社会の表層を覆う状況の中で、社会の根源的な部分に支配権力が手を突っ込んで、攻撃をしかけてきていました。今はそういう「転換点」なのだ、という想像力というか、危機意識が充分に働いていなかったように思います。

1960年は、実はそうした「転換点」への抵抗の最初のピークです。「社会叛乱」の次元では、67~68年がピークになります。危機意識の自覚が足りなかったとはいっても、その頃までは、支配権力の攻勢に対して運動の側がある程度は拮抗できていたと言えると思います。

高度情報化と資本主義の「変容」

日本の社会運動が支配権力への対抗性を削ぎ取られてしまうのは、1980年代から90年代にかけての時期だと言えます。「総評労働運動」は労資協調的だとか、企業内労働組合運動だとか言われることがしばしばあるのですが、それでも「総評労働運動」は、労働者の抵抗を一定程度「担保」する「ナショナルセンター」としての機能をもっていました。そこに権力と資本が一体となって介入してきた。中曽根内閣の時代に、国鉄の「分割民営化」を軸にしながら官公労中心の「総評労働運動」を解体して、民間の「御用組合」が機軸の「連合」をナショナルセンターとする労働運動に置き換える、という攻撃がかけられました。それは、労働者の階級意識が薄れ、労働組合の組織率がどんどん下がっている時代でもありました。かつて田中角栄が唱えていた「列島改造」よりも、もっと矮小な意味での列島の「改造」が、この時代に行われたと言えます。

80年代半ばから後半にかけての時期は、「バブル」経済で日本社会が表面的には繁栄しているように思えたので、ひとびとの危機意識は希薄で、「そのうち何とかなるさ」と思っていた。やがて、「バブル」が崩壊して「空白の20年(30年)」と言われる時代が到来し、労働運動はさらに弱体化しました。既存の労働運動に依拠して社会を変えるというような構想を抱くことが、空疎な妄想になりました。

その背景には、日本資本主義そのもののあり方が変わって、資本と労働の関係や構造が転換し、変質したということがあります。誰か特定の運動のリーダーの責任だとかいう種類のことではありません。「裏切り史観」では片のつかない、非常に深刻な問題がそこにあったと思います。

この時期に産業構造が大きく変わります。経済構造全体の「サービス化」です。第三次産業は、あらゆるサービス業を含むので、「赤提灯」も「売春」も含まれるわけですが、基本的な問題は、電子技術のイノベーションが進むことによって起きた「高度情報化」による経済の「サービス化」です。そこには金融資本が深く関与していますが、IT革命で全世界の金融取引の即時決済が可能になって、人間が額に汗して働かなくても、通貨や土地や株式の価格を操作すれば価値を生むことができるようになったのです。これは、資本制社会の性格の根底からの転換です。

これと並行して、市場原理主義(ファンダメンタリズム)とでもいうのでしょうか、この世界の事象すべてを市場価値に換算する趨勢が支配します。それと同時に、身体とか臓器とか生命とかの価値を市場価値で測って序列化するということも、どんどん進んでいきます。死の基準を「心臓死」から「脳死」に変えて、心臓を含む「臓器移植」の道を大きくひらいたことを素朴に明るい話題と受け入れる感性が育て上げられたのも、「出生前診断」で障害児を見つけて中絶することへの抵抗感が減ってきているということも、その典型的な現れです。社会の役に立たない、カネにならないものは葬ろう、という精神ですね。

日本には独自の生命観があって、そうしたことが欧米ほどすんなりとは進まなかった時期がありますが、現在では、欧米並みになってきました。障害をもった子どもを抱え込んだら暮らしが大変ですから、国家から言われなくても、出生前診断で障害をもった子が生まれる可能性が高いと言われれば、「この子を育てることができる環境にない」、「この子も大変、自分たちも大変」ということで妊娠中絶を選択してしまいます。とりわけ、この間の出生前診断の簡便化・低廉化は、「労働市場で役に立たなそうな赤ん坊は産むな」という「国策」の方に妊娠した女性やその配偶者を誘導している。現在、そこまで「市場価値」が生命の取捨選択に入り込むようになっています。

労働市場に溢れる「流動的労働者」

次に、電子技術の高度化に誘導された産業構造の「情報化」・「サービス化」が、どのように雇用形態や労働現場の労働者相互の関係を変容させたかを、少し細かく見ていきたいと思います。現在、産業構造の中心部分の「ハイテク化」が進行していき、それを支えるエリート層が生まれている一方で、末端は、単純作業の人だけではなくて、かなり複雑な労働をする人たちまでが「非正規」の短期雇用にされています。つまり、雇用が「流動化」して、かつてのように、労働者が底辺層までほとんど正規雇用だった時代から見ると、労働現場のあり方が全く変わっています。極端な言い方をすれば「一億総日雇化」です。今の天皇が皇太子として初めて沖縄を訪問したのが1975年で、毎年6月23日が沖縄では「慰霊の日」という記念日になっていますが、その日の皇太子の沖縄訪問の二日前に、船本洲治という「寄せ場」労働運動の活動家が、皇太子の訪沖に抗議して「焼身決起」しました。彼には『黙ってのたれ死ぬな』という遺稿集があり、最近その新装改訂版が復刊されたので、それを読んでいたところ、ひとつの「発見」がありました。1970年代にはまだ終身雇用制が通常の雇用形態で、標準的な労働者は一つの企業で定年まで働くのが前提でした。その時代に、「流動的労働者」が大量に存在していたのが「寄せ場」です。

港湾労働や土木・建設工事現場といった労働現場に、日雇いや短期雇用で集められて、作業が終われば用済みになる「労働力のプール」の場が、山谷や釜ヶ崎といった「寄せ場」です。船本はその「寄せ場」で日雇労働者の労働運動を組織しようとしていました。船本の遺稿集の『黙ってのたれ死ぬな』を読みながら、彼が「寄せ場」の労働者の問題として指摘していることが、そのまま2018年の現在の日本の労働市場全体に関わる問題になってしまった。現在の日本の労働社会全体に内在する差別・抑圧的な構造と同じものを、彼は70年代の「寄せ場」に見出していた。そのことを、改めて認識した次第です。

もちろん、船本の時代とは違って、今の「非正規」労働者の大半は、別に重労働をするわけではないし、労働の内容も全然違います。しかし、現在の「非正規」労働者の多くは、船本が「寄せ場」の労働運動の中で組織化しようとした、「流動的下層労働者」の雇用形態と実質的にほとんど変わらない環境に置かれています。

飯場や土木・建設工事現場の労働力の募集の仕方も変わってしまって、携帯電話一本で呼び出されたりしますから、「寄せ場」は目に見えにくくなった。必要な職種・業種と人員を事前にインターネットで告知して、携帯のメールで応募させ、指定場所に人が集まるとマイクロバスなどで飯場に直行、というようなことになっています。ですから、手配師がわざわざ山谷、釜ヶ崎、寿などに出かけて行って、日雇労働者を集めるということが、めっきり減ってしまった。とくに山谷は、もう「寄せ場」という雰囲気がほとんど無くなっています。逆に、必要に応じて招集し、用済みになれば捨てる、資本にとって「自由」な労働力のプールが、日雇いとか有期契約とか、派遣とか請負とかいうかたちで、いわゆる「市民社会」のなかにビルトインされてしまっている。現在、60歳や65歳まで同じ会社で、正規雇用で働くという人の比率は急速に下がっています。大半の労働力は、「使い捨て」・「置き換え」可能ということにされていて、かなりの熟練や専門的な知識を要する仕事をする人たちまで短期雇用でしか雇わないようになりました。

労働運動の困難と例外的な闘い

労働慣行として長期雇用が定着していて、労働者を簡単には解雇できないという条件の下で、賃労働と資本の矛盾が現出する労働現場が、同時に労働者の資本との「闘いの場」になりえたのです。しかし、「非正規」の短期雇用の場合、期限が来れば雇止め、つまり「あなたの雇用期間が終了しました」ということになってしまって―もちろん、「更新期待権」が発生するケースもありますけれども―「首切り」という事実がなかなか成立しない。いわば、構造的に無抵抗が運命づけられるような状況が、当たり前になっています。更に、「裁量労働制」が導入されて、労働時間を基準として賃金を払うのではなくて、業績が上がらなかったら労働者に給料を払わないことさえ可能な労使関係に移行しつつあります。ここまで状況が厳しくなるまでは、高度に発達した資本主義社会では、「搾取」はあっても「収奪」はない筈だ、という錯覚が私にもありました。「搾取」というのは、労働市場の中での、労働力と賃金の見かけ上の「等価交換」が成立する労働契約における賃金の支払いです。「収奪」というのは、そうした「等価交換」の虚構などお構いなしの、不払いや恫喝によって成立する一方的な低賃金です。

産業構造の変化によって、資本が勝手気ままに人間の労働力をむさぼり取ることができる領域がどんどん拡大して、現場の労働者が資本の意のままに一方的に「使い捨て」られたり、「置き換え」られたりしています。労働現場での労働者同士の人間関係も分断されました。契約形態が短期化したというだけではなくて、長期間、同じ職場で労働を共にすることができないわけですから、労働者を組織化して、資本と闘う対抗的な「陣形」を形成する活動が非常に困難になっています。

もちろん、こうした状況ではあっても、企業・業種・職種を横断する対抗的な戦略をもつ「地域ユニオン型労働運動」が存在しないわけではありません。しかし、全体としては到底資本の攻勢に拮抗し切れていません。日本の労働運動の大半が、企業別に組織された労働組合に依拠する慣行があまりにも長く続いていて、労働現場の様態の劇的な変化に対してついてゆけていない。賃労働と資本との間の根本的な矛盾や、搾取・収奪が厳然として存在するにも関わらず、労働現場が労働者と資本家が「正面対決」する場にはならなくなってしまった、ということです。

横断的な「地域ユニオン型労働運動」に取り組んでいる労働組合は全国各地にあるわけですが、いくつかの例外を除くと、強力な労働運動を組織している組合というのはなかなかありません。その中でも一番戦闘的に闘っているのは、「関西生コン労組」(全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部)です。「関西生コン労組」のような成功例は、非常に限られています。「関西生コン労組」は、これまで何度も刑事弾圧を経験してきましたが、今、同組合史上で最大規模の厳しい刑事弾圧を受けています。今年7月から、武建一委員長以下、組合活動家が40数人逮捕されていて、長期拘留者がたくさんいます。資本は「在特」とか暴力団も使いますし、機動隊やデカも出てきて経営者側と国家権力が一体で組合つぶしに全力を傾けています。

「関西生コン労組」は、単に戦闘的な労働運動を展開しているというだけでなくて、協同組合に建設関連の中小企業まで組織化し、生コンの原材料の購入価格を決定できる規定力を培っています。同時に、労働組合としては、企業に対して、賃金決定のイニシアティブを発揮しています。このように、労働側の劣勢が当たり前のようになっている現在の労働現場で、信じられないような威力を発揮しています。それが東京に伝播したり、他の産業にまで拡大するのを資本の側は絶対に許容できないわけです。大資本と権力にとってはそういう、「階級」的に非常に「正当な」理由があって、狙い撃ちにしている。

日本の労働組合運動は、企業別組合で横断的な組織化が行われていなかったとよく言われますし、それは事実です。しかし、横断的な運動や組織が存在しなかったわけではありません。今はもうかなり弱体化したり、なくなったりしていますが、「地区労」「地区労協」と名乗る労働組合の連合組織が全国各地にありました。

これは、国労や自治労、日教組などの地域の官公労が中心になった組織ですが、たとえば、国労の労働者が、職場の外に出かけて行って地域の他の労組と連携したり、地域住民とのつながりを横断的に形成する運動を展開していました。地域の労働者や住民のある種の「サンジカ」というか、コミュニティとかいうものの基盤になる運動でしたが、今でも残っているところはあります。これは参照するに足る貴重な運動の「遺産」だと言えます。

地域が陥没すると、生きてゆけない中小企業が存在します。多くの中小零細企業の経営者は一般の労働者並みの収入しか得ることができない。経営基盤は脆弱です。ご存じのように、自殺者の数が、毎年3万人を超えるという状況がずっと続いてきました。そのなかには、中小の経営者が大きな比率を占めていました。最近になって、三万人を割るところまで自殺の件数が減ってきて、それが安倍内閣の「功績」のように言われています。しかし、経済状況は何も改善されていないわけですから、もはや自殺するエネルギーさえもなくなってしまっているのではないか、と私は考えています。

「生の再生産」の場を新たな軸に

それではもう展望はないのかというと、そうではないというのが、今日の私の話のテーマです。確かに、20世紀の半ば頃までのように、賃労働と資本の関係が成立する場が支配秩序に対抗的な運動を組織する場だというのではないような産業構造や雇用形態になってしまった。そのため、従来のような労働運動では対応できなくなった。その一方で、今日の「報告」でも言われたように、「闘いの場」が、労働現場以外の様々な「生の再生産」の場に広がっていって、それと同時に多様な闘いの可能性も生まれてくるようになったといえるのではないでしょうか。労働者が一日働いてから家に帰って、風呂に入って食事をして、明日の労働のための活力を回復するのは「労働力の再生産」であり、「生命の再生産」です。これは家庭で行われます。赤ちゃんがオギャーと生まれること、子育てをすることも「生の再生産」です。その場合、産婦人科病院や、幼稚園や保育所、地域の共同保育といった育児・子育ての空間は、「生の再生産」の場となります。それから、教育の場は制度的には学校ですが、家庭も地域も学びの場であり、そこで知恵を獲得するという意味での「生の再生産」が行われます。また、人間は病気になると、生命や労働能力が「マイナス」されるわけですが、その「マイナスをマイナスする」場としての医療機関や、その他の様々な医療・介護のための施設や空間も、全て「生の再生産」の場と言えると思います。

身体的・精神的な疾患のためには医療機関があるのですが、最近は病院が長期入院を嫌がってすぐに放り出しますので、実際には病気なのに医療の対象外になっている病人や高齢者もたくさんいるはずです。そのように、「マイナスをマイナスする」ための場がない、という問題を抱えさせられる人たちがでてきています。その他にも、医療・介護や育児・子育てといったカテゴリーには入らないような、様々な問題を抱えながら、放置されている人たちがこの社会の中にたくさん存在しています。そういった人たちをどのようにケアしたり、相談に乗ってあげるかということも、「マイナスをマイナスする」という営みの重要な課題です。

現在、小さな子どもだけではなく、大学生までも含めて「登校拒否」せざるを得なかったり、学習障害で学校に行くのがつらい人たちが多数いますし、それ以前に、「一人親家庭」で親が生活費を稼ぐための仕事に追われて、ちゃんと世話をしてくれる保護者がいないという子どもも決して珍しくはありません。成人になってからの「引きこもり」や、失業者、貧困者、元受刑者、生活保護受給者といった人たちがいますし、中には働いて得るお金だけでは生きてはいけなくて生活保護を受けている人もいます。

「弱者」への暴力の問題があります。DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者はもちろんですが、特に貧困家庭の場合、しばしば加害者自身が過酷な社会のあり方の「被害者」でもあるというように、被害と加害が重層的に存在する構造になっているケースもあります。そういうケースを含めて、DVからの脱出ということも、「マイナスをマイナスする」ための重要な営みです。

また、低賃金の労働者の中には、「違法入国者」とされる外国人労働者や、「外国人技能実習生」として日本に来る人たちもいますが、こうした人たちの生活と権利は危機に瀕しています。入管法が変わればさらにそれらの人たちの数は膨張します。

このように、ちょっと思いついただけでも、「生の再生産」の様々なレベルでどうにもならない問題を抱えさせられている人たちが、日本社会の中に山のようにいるわけです。しかし、こうした人たちの問題を解決する仕組みを国家権力や資本の側は用意していません。そこをいかに「闘いの場」にすることができるかどうかが、今、大きな課題になってくると思います。

「闘い未満の場」と闘いの拠点

また、「闘いの場」をいかに創り出すかという以前に、私としては、この社会の中で困難を抱える者同士の出会いの場や、相談に乗る場などの安らげる「居場所」、「闘い未満の場」をどのように創り出すかということから考える必要があるのではないかと思います。そのようなこの社会で生き難い人たちが互いに出会って関係が生み出されるような場所が、後に「闘いの場」にもなりうるかもしれない。安らぎの「居場所」・「闘い未満の場」と「闘いの場」をいかにつなげていくかを考えることも、大事になってきます。「闘い未満の場」というのは、たとえば、これまでユニオン型の労働組合では生活相談・労働相談といった活動をしてきましたが、それよりももう少し開かれた場として、「カフェ」や「サロン」とか、「サークル」といった、誰でも気軽に立ち寄ることができる相談所ですね。そのように、たがいに悩みを語ったり、語り合ったり、聞いてあげることができる場で、困難を抱える者たち同士の連帯が生み出される可能性も生まれるのではないでしょうか。

20世紀の末頃からは―怪しげなのもたくさんあるにはありますが―「闘い未満」の諸問題に対応しようとするNPO がいろんな形で組織されています。それらは、弱体化した労働組合に取って代わって役割を果たした側面と、行政の末端の「下請け」機関になってしまった側面とが混在しながら存在しています。そうした組織が、安らぎの場、居場所、「闘いの未満」の場となり、「陣地」の萌芽にできるかどうかや、行政組織の末端にいる問題意識を持った自治体労働者とどのように関われるかということも重要な課題です。自治体によっては、きちんとした生活相談の窓口をもっているところもあります。それとの連携もできるかもしれません。

また、日本の企業の中にも、真面目に社会的責任を発揮するための投資に取り組んでいるところもあります。たとえば東京の品川区に本店を置く城南信用金庫は、2011年の福島原発事故の後、「脱原発」キャンペーンのために、再生エネルギーによる電力の普及活動をしています。そういった独自の取り組みを行っている企業やNPOなども視野に収めて、地域の住民が「生の再生産」に関わる問題に取り組むための場を組織することを通して、「闘い未満の場」が「闘いの場」へと性格を転換していくための道筋や展望を見出すことができると思います。もちろん、それが本当に「闘いの場」にするためには、ハードルをいくつも越えなくてはならないでしょうが、労働運動がなぜ衰弱したかというと、そうした人間関係を形成・維持することができなかったからです。まず、それが保障されなければなりません。その土台となる「闘い未満」の場が、とても大事になると思います。

「横議・横行・横結」の場としての「陣地」

「闘い未満の場」とは、相談所・相談コーナー、カフェ、サロンといったさまざまな名の、避難所、アジール・「駆け込み寺」的なものです。私は、話の通じるお坊さんとか牧師さんとかに会うときに、「お寺や教会が避難所になると、世の中が変わるんです」と、よく言うようにしています。お坊さんや牧師さんの「腹一つ」で、そこが「陣地」になるかもしれません。もしも神社本庁に逆らうような神社があったら、そこも、「陣地」は無理でも避難所ぐらいにはなるかもしれません。まずは、困窮している人を庇護したり、苦しみを少しでも楽にしてあげたりしながら、悩みごとの相談に乗り、何が問題なのかを共同で発見したりして、解決の方向性をともに探り合うような場が、「土台」としてどれだけ創れるか、ということではないでしょうか。それでこそ、そこに、「陣地」や〈生・命(いのち)のサンジカ〉が生み出される可能性が出てくるのではないかと思います。

「陣地」というと、どこか軍事的なイメージがありますし、実際、「軍事用語を使うな!」ということで批判する人もいましたので、それなら名前は「温床」でも「巣窟」でも「迷宮(ラビリンス)」でもいい。「水滸伝」の豪傑たちが根城にする「梁山泊」でもいいでしょう。要するに闘いに撃って出られる拠点を、私たちがどれだけ多元的・多層的に創れるか、が問われているのです。

東北では、津波が起きたら「てんでんこ」で逃げろと言われているそうですが、たとえば、市場原理に侵食され尽くしたこの無残な列島社会から逃走するための「てんでんこ」が、いたるところで生みだせるかどうかということだろうと思います。今、それができないと死んじまうところにまで追い詰められているひとが無数にいるからこそ、逆に「闘いの場」が形成される可能性が出てきているんじゃないでしょうか。

しかし、それは、「自然発生性」だけにまかせていてはできないと思います。「自然発生性」がないところで運動は絶対できませんが、「自然発生性」だけだと、「一揆」は起こせても継続的な「陣地」にはならない。闘いが自然発生的に始まって、それぞれの現場で個々別々に組織されていき、それが重層的につながっていくけれども、単一組織には絶対にならない、というあり方が目指されるべきだと思います。元々が「てんでんこ」なんだから、単一組織になったらおかしい。

組織化には「誓約」を結んだ多くの小集団が必要です。以前、東大社研に藤田若雄さんという労働運動の研究家がおられて、早くに亡くなってしまったのですが、その人の著作で「誓約集団」という言葉が使われています。「誓約」というタームはそれを参照項にしています。ただ、藤田さんの「誓約集団」は「党」のイメージとも重なるところもあるので、そこは少し違うと考えています。

私は、「誓約集団」の連合を構想します。固有のイシューの運動の約定をつくり、それを軸に互いに結合して活動しながら、別の、しかし、共軛の課題の運動をしている「誓約集団」が相互に横串をさすように繋がる、ということです。そういった誓約を結んでいる者同士の集団として組織が存在するということが必要で、一人のリーダーが号令する組織の形では、絶対にダメだろう。その場合、リーダーが間違ったときに後戻りできず、内部で反省する仕組みをもてないのですから、個人崇拝や運動体のカリスマ支配が止められず、非常に危うい。

先ほど触れた船本洲治の遺稿集の中で、彼は、「事実行為による連帯」ということを言っています。「寄せ場」の労働者は、指令に縛られることを非常にいやがるので、特に強調したかったのかもしれませんが、「事実行為による連帯」というのは、ある日、東京の「寄せ場」の山谷で暴動が起きると、それが横浜の寿でも起きるし、大阪の釜ヶ崎でも起きる、名古屋でも福岡でも起きる、といったように、別に示し合わせたわけではないのに、闘いが連鎖・連動していくことだと考えていいでしょう。さらに、そうした闘いがソウルで起きるし、パレスチナでも起きるというように、国境を超えた一見個別バラバラな闘争が「連帯」になるんだということを、船本洲治は言いたかったのだと思います。トロツキーの「別個に進んで一緒に撃て」というのも、似たような意味かもしれません。ただ、そうではあっても、連鎖的な「事実行為」を、計画性をもってひとつひとつ生み出すのは、個人でも烏合の衆でもなくて「誓約集団」だと私は考えています。

それぞれ異なる特定の目的に向けて闘う者たちのそういう自覚的な結び付きがまずあって、その個別性を互いに尊重し合い、ある程度以上は拘束することをしないような「誓約集団」の複合的な連結を考える必要があると思うからです。

1968年の運動に大きな影響を与えた津村喬(つむら・たかし)という人がいます。彼は、運動体の「横議・横行・横結」ということをよく言っていました。「横議」というのは日頃別の場にいる人たち同士の討議、「横行」は運動の課題や地域性を超えた交流、「横結」は興隆した集団相互の共同、といったことだと思います。津村喬は、実りある「連帯」の具体的な成立ちのイメージを考えていたのでしょう。

私が言いたいのは、自然発生的な決起をそのままにしてはダメだ、組織化しなければダメだということです。組織化には、闘う者たちの個別性が尊重されなければダメだが、同時にそれが横に繋がらなければダメだ、ということです。

「誓約集団」の構成員は、誰しも、必ず多重的役割を担わざるを得なくなります。たとえば、労働者として福祉施設に入れば、介護労働者ですから、必ず介護される人と出会い、介護労働者として被介護者と親しくなる。その介護労働者が、介護の場を共にする人たちを一つに繋ぐ「媒介者」という運動家の役割を果たします。さらに、現場の「当事者」たちの要求や主張を実現する別の次元の運動の組織者になる。更に拡大深化の為には、別の介護現場の運動との横議・横結をはかる組織者の役割も担う。これでもう四重の役割ですね。このように、組織者は、生活者であると同時に労働者でもあり、多重的な活動を担う運動家であるという複数の顔をもつことが不可欠となります。複数の顔をもつというのは、同時に、複数の言葉をもたなくてはいけないということでもあるでしょう。

ここで、一つ重要なのは、「当事者性」や自立とは何かということです。運動の「当事者性」はとても大切ですが、たとえば重度障碍者の場合、本人でない運動家の「代行」が不可欠になる局面があります。話すことが不自由な人に「当事者として闘え」と言ってみても、発信は困難です。自立が代行や介助を許さない概念だとしたら、これは実情に即さない。当事者の事態が深刻であればあるほど、「当事者」ということをどう考えるかが問われます。

「生の再生産」の場を「陣地」へ

■ 生命の「マイナス」を「マイナス」する場に関連して Ⅰ

最後に、今日のレジュメに載せた私の文章を読みながら、「陣地」や安らぎの「居場所」・「闘い未満の場」をめぐって、私がイメージしていることをもう少し話しておきたいと思います。それらの文章の大部分は、冒頭に申し上げた1月末の「シンポジウム」での私の発言と引用からの抜粋です。最初に紹介する文章は、今日の「配布資料」の中にある佐藤義夫さんの「地域包括ケアシステムと地域ケア評議会運動」に刺激されて、地域のケアをめぐる「自治」の場からどのような「陣地」の形成の可能性が拓かれるかについて考えたことです。

「国政に対する不信から、自治体も制度の確立と実施に全く自信を持てない。だから自治体は予算措置を取らない。国もやらない、自治体もやらない、その結果、個人に犠牲が強いられる。ここでもし、市町村単位でも、もっと小さな地域単位でもよろしいが、理論的・実践的に力量のある運動家たちが、被介護の当事者である高齢者とか、その高齢者を抱えた家族たちの主張や要求を踏まえて、明確な目標を掲げた運動を組織すれば、そこからその地域単位での展望が作れるのではないか。自治体端末の労働者も矛盾を抱えていますから、自治体労働者も組織化できます。

国からは絶対にやる気のなさそうな政策が降ろされてきて、自治体は不信感から動かない。目の前にはボロボロの高齢者とその家族がいる。そういう地域のほとんどが、これまでは、主権者の徒労感から、ほとんど与党の票田でした。しかし、こういう最悪の事態が生まれたことによって、却って新しい運動の基盤に転化できるところまできたと考えることができるのではないか。それができれば、単に介護というシングルイシューの現場からの反攻という次元を超えた「陣地」を組織化できる可能性が開かれるように思います。」(シンポジウム「左翼は再生できるか」での発言)

■ 生命の「マイナス」を「マイナス」する場に関連して Ⅱ 相模原の「事件」をめぐって

また、「シンポジウム」では、障碍者の「介護」をめぐって、2016年7月末に神奈川県相模原市の「津久井やまゆり園」で起きた凄惨な事件に触れながら、次のようなことを言いました。「障害者の介護についても、共軛です。相模原の障害者介護施設「やまゆり園」で、元そこの労働者だった青年が、「障害者は生きているべきではない」とか言って、三十数人を殺傷しました。障碍者施設も、人間の命のマイナスをマイナスする施設といえますが、命のマイナスを社会がマイナスする必要はない、殺せばいい、というのが、殺人を犯した被疑者Uの主張だった。優生思想や徹底した能力主義の被害者として「問題を抱えさせられた」存在だった筈のUが、優生思想と能力主義に基づく障害者差別イデオロギーを内面化し、自分でも自分のステータスとイデオロギーの乖離に身の始末がつかなくなって、犯行に及んだのだと思います。凄惨な事件でしたが、思想と関係構造を逆転させることができれば、つまり、対抗ヘゲモニーを形成できれば、障害者介護の現場を陣地に反転できる可能性もあるといえるのではないか。現に、これは伝聞ですが、過去のある時期まで、やまゆり園は、介護労働者と介護される人と地域社会との間にかなりいい関係を築けていたと聞きます。」(同)

「津久井やまゆり園」は、以前は介護労働者の労働組合が力をもっていたこともあって、被介護者や地域の住民たちとの間にも良い関係ができていて、ある程度、介護の質を維持している施設だったと聞いています。しかし、施設の「合理化」の過程で、過酷な労働環境・介護環境になり、事件が起こる温床が生まれた。それをもう一度「居場所」へ、「居場所」から「陣地」へと反転させうるかが問われていると思います。

■ 「生み・育て」の場に山積する問題をめぐって

次に紹介する文章は、「産み・育て」の場について、言及した部分です。「出産」・「保育」・「学校」といった「生の再生産」の場をどうするかということが、「陣地戦」を考える上での大きな課題ではないかと思います。○ 出産

「本質的には文字通りの命のプラスというべき、出産とか保育とか、命を生み出す過程も注目すべきです。未婚の母の出産とか、本人の意思によらない妊娠とか、本人の意思によらない妊娠中絶とか、出産前診断とか、不妊治療とか、命の〈生み育て〉に関する、経済問題、生命倫理の問題、個人の心身の傷の問題などに直面して揺れている人々は数知れません。寄り添いの態勢は決して十分ではない。対政府交渉や刑事・民事の裁判の支援も必要です。」(同)○ 保育

「保育の場でも〈命〉の〈育て〉が、市場原理主義としゃくし定規なお役所仕事で、脅かされています。個別の保育所の保育の質の改善というような一般的な課題だけではなくて、問題を抱えさせられた小さな子どもと保護者、保育労働者、地域社会の住民と自治体の労働者などが、生き残っていれば地区労などとも結びついて、保育の問題をめぐる具体的な場を媒介にしながら、人間の生のありようそのものを争点として、資本や権力と政治的に闘える人的結合、という意味での陣地を作っていくことができるのではないか。」(同)○ 学校

「もうちょっと子どもが大きくなったら学校に行きますが、ここでもやっぱり問題を抱えさせられた児童・生徒は山のようにいます。保護者、教員、地域社会の住民、自治体労働者、地区労が組んで、ある学校のある学年のある場面の攻防を突破口に、学校を包囲する陣地を作っていくことが可能になるのではないか。「問題を抱えさせられた」としきりに言うのは、「問題を抱えた」というと自己責任になります。社会の責任ですから「抱えさせられた」といいたいわけです。」(同)「サンディニスタ革命」の神父たち

話の初めに、グラムシの言った「機動戦」・「陣地戦」について触れましたが、実はグラムシの日本への紹介には不幸なところがありました。その原因としては、日本の左翼の問題もありますが、グラムシの死後、トリアッティを筆頭とする「構造改革派」のイタリア共産党が彼を神格化して、自分たちの路線はグラムシに基づくと言い続けたために、彼について非常に歪曲された印象が作られたということがあります。グラムシは、レーニン主義者だったのですが、「陣地戦」を重視するということが、左派からは「機動戦」に消極的な右派と考えられたのです。そのために左派だと自認していた人たちは、グラムシを軽んじてきました。これは日本の社会運動にとって不幸なことだったと思います。マルタ共和国出身で、現在マルタ大学で教育社会学や成人教育を専門とするピーター・メイヨーという人が、『グラムシとフレイレ』という本を書いています。そこでメイヨーがグラムシの「陣地戦」をどのように捉えているかについて書いている部分を紹介します。

「グラムシにとってはヘゲモニーが競われている地帯は、ヘゲモニーをささえているまさにその地帯、即ち市民社会であり、ここが闘いの場であると考えられていた。国家は市民社会の諸制度によって支えられているから、国家を変えて新しい社会関係を作り出そうとしても、正面対決ではことは進まないと、彼はいう。この種の正面対決をグラムシは「機動戦」と呼んでいた。しかし、国家とその制度を内側から変えるプロセスが、権力の掌握のあとではなく、それに先行しておこなわれなければならない、とグラムシは考える。社会変革を目指す人々は―この場合でいうとブルジョワ国家を変革しようとするプロレタリアートは―広範な社会組織のなかで、彼らの文化的影響力を高めていく「陣地戦」に従事する必要がある、というのだ。その過程で変革を志向するグループはほかのグループ、社会的セクターを異にする人びとと手を結んで「歴史的ブロック」を―階級や社会的諸集団が相互に連携していく様相を、グラムシはこの言葉によって描き出そうとしているのだが―創出する。」(ピーター・メイヨー著『グラムシとフレイレ』太郎次郎社エデイタス・P59~60)

成人教育というのは大人が学習する場なので、それは「教育の場」であると同時に、現実の社会との「闘争の場」という性格を併せもちます。メイヨーによると、1979年のニカラグアの「サンディニスタ革命」で、ソモサ政権打倒運動を支持した解放の神学派のカトリックの神父たちが、政権奪取に先立って、「成人教育」への取り組みを通じて対抗的な文化活動のための幅広い裾野を開くことで、革命の支持基盤を形成しました。メイヨーは、「国家とその制度を内側から変えるプロセスが、権力の掌握のあとではなく、それに先行しておこなわれなければならない」と言っていますが、この神父たちによる「成人教育」は、その好例です。

「陣地戦」とは革命の「下地」をつくることです。「下地」があちこちにできて、それらの影響力が支配権力や資本の力よりも強くなることが可能になれば、実際に権力を取る前にやれること、権力にやらせるべきことは、たくさんあります。そうした民衆側の政治に対する対抗的な影響力があれば、権力を取る以前にかなりの所にまで行けます。逆に、そうした「下地」がないところで革命運動が権力を握ると、初心と異なる方向に革命が歪曲されてしまうことになりかねません。

もうひとつの問題は、「陣地戦」に自足することの危険性です。「陣地戦」は自己目的ではありえないということです。一つのイシューでの「陣地戦」だけに目標を絞って、その外に広がる様々な問題の関係を見失った集団は、力が弱ければ活力を失って衰えてゆきますし、力が強いと腐敗します。「機動戦」を前提としない「陣地戦」は、しばしば、既得権益の保全を図る「利権集団」に転落する危険性を孕んでいます。残念ながら、日本の戦後の社会運動の中に、そうした運動組織はいくつもあります。

「幻想の共同性」を打破する民衆側の「陣地」を

沖縄の詩人の川満信一さんと「天皇制」の問題をめぐって往復書簡を取り交わしたことがありますが、今日の私の話のとりあえずの結論として、その時の川満さんへの書簡の一節を紹介します。「何から始めるべきなのか。生活の場でも、労働の場でも、資本や権力との闘いの場でも、生きる場の中に・・・継続的な闘争の足腰が必要なので、街頭から立ち返ってきたときの日常の〈陣地〉が不可欠です。〈陣地〉とは吹きさらしの市民社会と違って、市民社会のど真ん中にありながら、人びと相互の信頼が企業や権力や行政端末など、幻想の共同性を背負って迫ってくる力への畏怖や崇敬を凌駕しているような場の関係が築かれている場のことです。そこでは、構成員相互のケア、共助が成立しており、外から協力や助けを求めてくる「まれびと」への配慮も行き届きます。重要なのは、そういう関係が深まれば深まるだけ、企業の抑圧に対抗する集合的な知恵が蓄積され、国家の権威などはどうでもよくなるということです。」

(『情況』2018年冬季号・川満信一さんへの書簡より)

いま、天皇制の始末を考える際に重要なのは、理論的には①個人と制度を峻別して制度の解体の道を模索すること、②明仁天皇をあしざまに言うことを反天皇制闘争だとする錯覚から自由になること、③明仁天皇が賢明な護憲派だから天皇制も捨てたものじゃないなどと考えないこと、です。また、運動論的には「幻想の共同性」の核心にある権威への「畏怖や崇敬」を超える、隣人相互の信認を「陣地」のなかに形成するために何をすべきかを考え、実践することです。そういう意味での「陣地」を作れなければ、天皇制の諸悪に百万言を費やしても、制度は壊せません。

そうした現在の私の天皇制をめぐる考え方に対して、「天皇裕仁の在位中に『反天連』をつくった時と言っていることが違うのではないか」という人もいます。違って当たり前だと思っています。当時、国政の権能のない天皇をどう批判するか、左翼の中に理論を持っている政治勢力はありませんでした。また、天皇裕仁の戦争責任も「戦後責任」も有力な政治運動の主題になっていませんでした。私は、傲慢な言い方ですが、二つの天皇制を経験した天皇裕仁の戦争責任と現行制度への批判の理論を串刺しにして、左翼を啓蒙する必要があると考えました。運動として浮こうとどうしようと、侵略戦争という国家犯罪の制度上の「元凶」の存命中にやっておかなければならないと考えて、「反天連」に参加しました。全く状況の違う現在、同じことをやるのは不毛です。

日本国家の権威の「源泉」は天皇ですから、当然、天皇制に名を借りた権力の弾圧に対して抵抗する必要があります。ただ、その先に、本気でその廃絶を図るのなら何をなすべきかと考えて、川満さんに宛てて先のように書いたわけです。

産業構造や雇用社会の変容によって、労働現場だけを運動の「主戦場」とすることが困難になる一方で、「生の再生産」の場が「陣地戦」の現場になってきています。「吹きさらしの市民社会」の中で、私たちが互いに支え合うような「居場所」や陣地を築くことが、「幻想の共同性」の解体を現実のものにしてゆく上での最大の課題になります。私は、そうした「社会的左翼」こそが、統治形態の転倒という政治的課題の遂行の上で、最大の役割を果たすのだと言えるように思います。

提起2.水野博達さん(大阪市立大)

ケアワーカーユニオンの現状と課題

はじめに

大阪から来た水野博達(みずの・ひろみち)と申します。私は、以前、大阪市立大学の創造都市研究科の特任教授をしていました。創造都市研究科には非常におもしろい大学院があるのですが、大阪の「維新の会」の橋下徹たちのネオリベ「改革」のあおりをうけて、昨年から新入生の受け入れが停止され、現在の学生たちが卒業すれば廃止になる予定です。今年4月からは,教員の数を減らすということで、私は特任ではなくなり、非常勤の教員になっています。私は、もともとは研究者でもなんでもなくて、菅さんと同じく反天皇制運動をしていました。関西では、いつも、東京の反天皇制運動の活動家の人たちと意見が対立していましたが、彼らは社会の実際の構造について、全く分かっていないと感じていました。彼らの主張は観念のレベルでの批判としてはそれでいいのかもしれませんが、天皇制反対運動というものは、一番大衆的な形で形成しないと意味がないのに、東京の活動家たちはとても先鋭的な形で運動をつくろうとするので、いつもケンカしていました。

実は、私は学生時代から「グラムシ主義」なのですが、周囲の人間からは「構造改革派」と思われていました。たしかに、私が「フロント」(「社会主義学生同盟」)という運動組織にいたときの私の仲間は「構造改革派」で、私より年長の人たちは、ほとんど「トリアッティ主義」でしたが、それと「グラムシ主義」とは違います。「これからは、革命ではなく、民主的な議会を通じた『平和共存路線』だ」なんていうことは、グラムシ自身は一度も言ったことがありません。私はブントとも付き合いが長かったのですが、「平和共存路線には反対だ」と言っていたので、「それでは、お前は、『フロント』でも『ブント』でもない、『ブロント』だ」とよく言われていました。

「ネオリベ改革」による社会再編が介護労働者との出会いの契機に

私の話の本題に入りたいと思いますが、今日の集いの配布資料にある「起ちあがる介護労働者」と「介護労働者 権利宣言」(実践編)を見てください。これは、私が「素案」を書いたものです。今、介護労働者のおよそ8割ぐらいは女性ですが、特に「起ちあがる介護労働者」の方は、観念的で「男の言葉」になっていて、女性の介護労働者の実感に合わないということで、もう一度、それを土台に議論して書き直そうと考えています。今度の11月11日に、大阪で、「第1回立ち上がる介護労働者交流会」という集会を開催します。本当は、その集会のタイトルに「全国」とつけたかったのですが、残念ながらそこまで広がりをもてなくて、参加予定者が大阪や東京といった地域に限られているのが現状です。いろいろと他の地域にも参加を呼びかけてはいますが、介護労働者の横断的な「ユニオン」をつくろうというところまで、まだまだ機が熟してはいないので、それはこれからの課題だと思っています。

こういった文章を併せて、ちょっとしたパンフレットをつくろうと考えていますが、この20年余り、自分が介護の現場でずっと考えてきたことや、介護労働者は何を考え、何をしなければいけないのかを書いてみたいということで、去年の秋頃から書き始めています。また、「介護労働者権利宣言」には、「実践編」と同じぐらいの長さの「原理編」もありますので、それもぜひ一緒に読んでいただければ幸いです。 今日の配付資料の私の文章を全部読んで話をすると、40分ではとても時間が足りませんので、今日は、私が何を目指して進もうとしているかを軸にお話しします。私は、普段から介護労働者と一緒に活動しながら、先のことを見越して考える必要があると思っていますが、それは、一言で言えば、「近代を超える主体」をどのようにつくるかということではないかと考えています。「資本主義を『粉砕』できていないのに、その先を考えることなんかできるのか」という意見もあるとは思いますが、それは、ある意味では、「資本主義を超える」というよりもさらに射程を遠くに向けて考える問題ではないかと思います。

私が、なぜ介護労働者の闘いに深く関わるようになったかということですが、ネオリベ・グローバル資本主義が世界各地で大手を振って展開されていくときに、私としては、今後、日本社会がどうなっていくかについて大きな危機感を抱いていました。その後、実際に日本で本格的にネオリベ的な政策が導入され始めた頃から、「ネオリベ改革」による社会の再編の行方を理解したり、それとどう闘うのかを考える上で、今までのやり方では役に立たないだろう、と思っていました。それはなぜかというと、今日の菅孝行さんの「提起」にもあったように、資本主義の「黄金時代」というのは、いわゆる「先進国」で「福祉国家」政策が採られていた時代です。

戦後の先進諸国と呼ばれていたような資本主義国家では、労働者と資本家が「和解」して、労働者が革命運動をしない代わりに、資本家は新たに労働者の「社会権」を認めて、社会福祉政策に取り組むということになっていました。つまり、革命を「手なずける」ことによって、国家の統治の内部に労働運動を取り込むことになったのです。しかも、そうした国内の体制は、IMF(国際通貨基金)やGATT(関税及び貿易に関する一般協定)といった国際的な組織・協定にもつながりながら、第三世界を収奪すると同時に、家庭の中の女性が無償で「再生産労働」をすることを前提とするものでした。そのような国内・国際的なシステムによって、戦後の先進諸国での高度成長と福祉国家政策が成り立っていたと言ってもいいでしょう。しかし、70年代から、そうした体制は、しだいに維持が困難になっていきます。

それが崩れ始めた原因の一つには、産油国でのナショナリズムの高まりによる70年代初頭の「石油ショック」で、従来のような安い値段で石油を売らなくなったということがあります。また、もう一つには、1960年代以降のアメリカの公民権運動や女性解放運動による反差別意識の高まりによって、女性が「アンペイドワーク」として家事労働を行うといった、ジェンダー差別的な文化に対する批判が生み出されたということもあるでしょう。それに対して、資本の側はどのように対応したかというと、従来のような「福祉国家」ではない、新たな資本の蓄積様式を考えたわけです。

菅さんの「提起」で言われていた産業構造の変化というのは、その結果、生み出されたものです。資本の蓄積様式が変化すると、国内・国外を貫いて社会全体のあり方が大きく変化して、「第三世界」と言われる国をただ収奪の対象にするのではなくて、「あなたたちの生活が良くなりますよ」と言いながら、そこに生産と消費の市場を形成して、日本の資本がアジアや中国に進出するようになります。また、「効率的な行政」というスローガンを掲げて、それまで企業の営利活動とは区別されていた教育・医療・介護といった領域で、「公共事業」や「公共サービス」と呼ばれていたものを「市場化」・「民営化」することで、資本の蓄積が行われる場所を際限なく拡大していきます。

AIによる人間存在の「数量化・数式化」を問う

現在、このままテクノロジーが進歩していけば、いつかAI(人工知能)が人間の能力を追い越してしまう日が来る、と主張する人がたくさんいます。それは、単に資本がもっと金儲けをしたいがためにまき散らしている「幻想」に過ぎないと私は思いますが、多くの若い研究者が、そういったことに前のめりになっています。近代という時代の精神を一言で言えば、「人間中心主義」ということになるでしょう。つまり、神ではなく、「人間が世界の中心」ということが近代の「出発点」です。しかし、今、人間ではなく、人間が創り出した機械が世界の中心ということになれば、それは、人間を中心としてきた近代の「終わり」を資本の側が宣言するに等しいことです。そうした意味で、私たち自身の側が近代をどう超えるかということを考えないと、今後、人間がAIに支配される社会ができてしまう可能性があるように思います。AIが支配する社会というのは、結局、数量化・数式化された形で世界を理解するということであり、逆に言えば、数量化・数式化できないものには価値を認めない社会になるということです。つまり、人間の情動や気持ち、感情、愛情といったことは、「計算外」です。言うまでもなく、人間がAIと違うのは、いろんな思考や感情を、必ず自分の身体を通じて感じながらそこに蓄積していくということです。それらをすべて「数式化」しようとすれば、100人の人たちに対して100人分の計算式を作成する必要があるし、しかも、それらの人たちがそれまで生きてきたのと同じくらいの長い時間をかけて、それぞれの体験を数式化する必要があります。そうすると、それはもう不可能ではないかと思います。私は自分の存在を数式化されたくないし、それは誰でも同じだと思いますが、資本の側はそうすることで巨大な利益を得ようとしています。

そのように、資本が人間の遺伝子情報などを「データーベース化」して利益を上げようとする際に、その利益の幾分かを「ベーシックインカム」のようにみんなに分配したらいいのではないか、という論議もないわけではありません。しかし、そうした人間存在の完全な数量化・数式化の先にどのような社会がありうるのか、私は全く想像がつきませんし、AI技術に対する批判の上に立ってどのような社会を構想できるかについて語ることができるような人は、今、誰もいないと思います。それはなぜかと言えば、そうした状況を超えて新しい時代を切り拓くことができるような「歴史的な主体」が、現在、どこにもいないからです。

先ほどの菅さんの「提起」の中で、グラムシの「歴史ブロック」について言及されていました。それは、労働者階級が中心になって、教会や共産党の組織、その地域の地主など、社会的な立場や思想の異なる人々を共通の目的で組織化して、対抗的な政治主体としての「ブロック」を形成することが社会変革を進める上で有効だ、という考え方です。たとえば、日本の資本家や政治家で、資本主義を否定してはいない人たちの中にも、「原発はヤバい」とか、「原発はもうダメだ」と考える人たちもいないわけではないので、それを一つの糸口として、現在の原発政策からの転換を進めるための「歴史的ブロック」が生まれる可能性も全くないわけではないと思います。

介護労働者・高齢者の「宣言」運動を創り出したい

私は、介護保険制度が始まる2000年前後の時期に、「介護保険制度は、インチキな制度で高齢者の尊厳の保障を担保しないので、必ずうまくいかなくなるだろう」という趣旨のことを「大阪堺自主研究」という雑誌に書きました。しかし、それに対して、多くの私の友人や知人たちから、「せっかく介護保険ができて、1割の負担で誰でも介護サービスを受けることができるようになったのに、それを『インチキ』だと言ってはダメではないか」という批判を受けました。最近、私は、「介護保険制度の『第1次判定』で判定の際のデータや判定ソフトのプログラムを明らかにしないまま、チェックシートの項目を元にコンピュータを使って判定するというシステム自体がインチキだ」と言っていますが、それから20年ほど経った現在の介護保険制度の実情を見る限り、私のその時の主張は全く正しかったと自信をもって言いたいと思います。結局、介護保険制度というのは、国や行政の介護責任の「免責装置」として成立したものであり、それによって国や地方自治体が自らの高齢者に対する公的な介護保障の責任を「免責」し続けてきた結果、今や介護保険制度はすっかり痩せ細って、もうほとんど使えなくなっています。

それでは、そうした「免責」体制を打破して、高齢者が介護保障を獲得するためには何が必要かということですが、そのことに向けて、私が今、考えているのが、「高齢者人権宣言」運動です。「高齢者人権宣言」では、高齢者が自分たちに必要な介護サービスを要求するための「高齢者会議」を地域や職場でつくることを呼びかけていますが、そのように、高齢者が自らの権利を「宣言」すべきだということを、「現代の理論」という理論誌で3年ぐらい前から書いています。それに今回の集いを主催した富山の人たちが注目してくれたことがきっかけで、今日この場でお話しすることになりました。

最初に日本政府が提案して、毎年10月1日が国連の「国際高齢者デー」になっています。1999年に国連の「国際高齢者年」があって、日本政府は、その後、数年間はその日に高齢者の問題に関わる行事をしていたという記憶があります。しかし、私がしばらく介護の現場を離れて大学院に行っている間に、ふと気がつくと、その日ではなく、11月11日が、「いい月、いい日、介護の日」ということになっていて、介護のキャンペーンをしているので、なぜだろうと思っていました。

国連では、世界的な規模で進行する高齢化に対して、すでに1982年に「高齢化に関する世界会議」を主催して以降、高齢者の権利とは何なのかをめぐって真摯な論議を積み重ねてきましたが、その成果として、高齢者の「自立・参加・ケア・自己実現・尊厳」の5つの原則に基づいて、高齢者の権利を明確に打ち出した「高齢者のための国連原則」が、1991年の国連総会で採択されました。また、その際に同「原則」をそれぞれの国連加盟国で具体的に政策化することが求められました。その翌年の92年の国連総会で、同「原則」の普及・啓発に向けて99年を「国際高齢者年」とすることが決定されました。

そういった経緯の上で、「国際高齢者デー」がある以上、日本政府もそれを公然と無視することはできません。しかし、高齢者の権利ということをあまり表には出したくないということで、いかにも日本的なやり方ですが、11月11日を「いい月、いい日、介護の日」にしたというわけです。しかし、やはり、それはおかしいんじゃないかということで、去年大阪で介護労働者たちが結集して、「介護の日はインチキだ」ということで初めて街頭キャンペーンを行いました。今年はさらに、街頭キャンペーンではなく、介護労働者の「宣言」を創り出すことへ向かいたいということで、先ほど言った「立ち上がる介護労働者交流会」を11月11日に企画しています。

「高齢者人権宣言」運動の場合は、それとは少し違って、すぐに何か集会をもったり、アクションを起こそうということではなく、70年代前半にベトナム戦争に反対して全国各地でつくられた「反戦青年委員会」で「3人寄ればナントカ委員会」と言われていたように、いろんな地域や職場をベースに「高齢者会議」を創り出そう、という提案をしたという段階です。それに対して、面白いということで賛同する人はいるのですが、なかなか実現には至りません。それはなぜかというと、高齢者と一口に言ってもいろんな人がいて、その趣旨には賛同しても、なかなかすぐにそうしようということにはなりません。まず、高齢者の生活の現状をきちんと捉えて、今後どうしていくのかをめぐって幅広く論議をしていく必要がありますし、それ以前に、そういった論議を起こしていくような社会的な土壌や機運がない中で、「宣言」運動を生み出すのは難しいだろうと思っています。

この間、大きな集会では介護労働者の人たちも含めて350人ほどの参加者が集まって議論しながら、アンケートを採ったり、講演会を開催したりしていますが、そのような広がりの中でなんとか高齢者が自分の思いを訴えることができるような状況をつくっていきたいと考えています。それらの取り組みと併せて、なぜ高齢者が自分の意見を言わない・言えないのかをめぐって、2年前から調査活動を仲間と一緒に行っています。しかし、現在のような過酷な介護労働のあり方では、その調査を終了してから行動を起こすとなると、その前に介護労働者自身が倒れてしまいます。ですから、まず、介護労働の現状をなんとかしないといけないということで、介護労働者の「権利宣言」をつくることを始めました。

人間の倫理・情動の「土台」としてのケア

今日の配付資料にある「起ちあがる介護労働者」と「介護労働者権利宣言」の文章は、後でまたゆっくりと読んでもらえればと思いますが、それらの文章で私が訴えたかったのは、たとえば、私が介護の現場にいたときに、私の仲間の介護労働者たちが、「介護の仕事はとても大変だけれども、やりがいがある」と言っていたのはどういうことか、ということです。介護労働者たちは、「自分たちが高齢者や障害者の生きることを支えているというよりも、むしろ、自分たちの方が生きていく力をもらっている」ということを、しきりに私に言っていました。私は、最初、「しんどい仕事なのに、なんでこんなこと言うのやろう」と思っていました。しかし、介護労働者たちがそのように言っていることに対して、自分の感覚をできるだけ鋭敏にして受けとめながら、議論や学習を行ってきた結果、今、私なりに見えてきたことがあるように感じています。つまり、家庭や地域の中で無償の「再生産労働」として行われているケアという対人的な営みが、実は人間が登場して以来ずっと継続されてきた人類にとっての根源的な活動であり、それが、倫理意識や情動といった人間の精神活動のベースになっているということです。もう少し言えば、チンパンジーやゴリラは共同で子育てをしますから、類人猿が出てきた頃から、そういった営みはあるんですね。ですから、しんどいことなのに、介護に生きがい・やりがいを感じたり、そこから生きるための力を得たりするというのは、長大な人類の歴史の中でずっと蓄積されてきた感情や情動が、そこからわき出てくるからではないでしょうか。そのように、ケアというのは、何か報酬があるから行うというよりも、それ自体の中に価値を見いだすという意味で、人間の倫理の「土台」となるものだと言ってもいいように思います。

欧米では介護のことを「愛の労働」と言っているので、最初、「起ちあがる介護労働者」の中では、「愛と共感の労働」と書きました。その後、いろいろと論議する中で、「『愛』がなくたって、介護はできるでしょう」と言う人がいますし、また、70年代の「青い芝の会」の運動を知っている人からは、「障碍者解放運動では、『愛と正義を拒否する』と主張していたんじゃないですか」と言う人もいます。しかし、その時の障碍者の人たちは、「愛と正義」を全面的に否定したわけではなくて、あくまでも、「愛と正義」の名の下に自分たち障碍者を劣った存在として隔離・差別することを正当化する「社会の壁」を突破したい、ということでそのように言っていたと思います。

キリスト教文化を背景にもつ欧米社会では、子どもを育てたり、身体の虚弱な人たちを慈しんで看護することを「愛」という言葉で表現して、それを大事な営みだと捉える伝統が深く根付いていますが、私はそのことは決して間違っていないと思います。ただ、それが「家族愛」ということで女性だけに押しつけられたり、「原始、女性は太陽だった」という話になってしまうことには、気をつけなければいけないでしょう。

大変な思いをして母親の介護を十年間も行って、その時にはしんどくてたまらなかったのに、母親が亡くなったとたんに虚脱感に襲われて、その状態がその後何年間も続いた人のことを、春日キスヨという介護や家族の問題をテーマとする研究者が書いています。それでも、その人は、「自分が母親の介護をちゃんとしなかったら、もっと落ち込んでいたかもしれない」と言っているんですね。そのことは、介護という営みが、長い人類史の中で育まれてきた、人間の相互的な関係に不可欠で根源的な情動を生み出すものだと考えない限り、説明がつかないように思います。

そのように、人間の社会を成立させるための根源的な倫理や情動を生み出すものだということが、介護労働者が自分たちの仕事に「誇り」をもつ上での大事な土台になるのではないか、と思っています。介護労働は「3K労働」だと言われて、介護の現場では人手不足ということが大きな問題になっていますが、それでも自分の仕事に誇りをもって現場でがんばっている人たちがたくさんいるわけです。それでは、そのような介護労働者たちをどのように「組織化」していくのかというときのベースに、「共感労働」としての介護労働ということがあるように思います。

もう少し補足して言えば、人と人とが互いに共感し合って、困っている人がいたら放置するのではなく、ちゃんと手を貸して生きていけるようにするということが、社会が存続するために不可欠であって、介護労働者は、そうした重要な営みを担う者として自らを組織化して、自分たちの権利を主張していこうということです。このような私の考え方に対して、「現在のネオリベ資本主義は、人間の情動や共感能力さえも『資源』として収奪することで成立している」ということで批判する人たちがいます。しかし、ネオリベ資本主義は、そうした社会の存続の基盤としての共感労働ということまでは、考えが及んでいないように思います。

歴史の底流に流れる女性たちの「もう一つの声」

今言ったことに関連してもう少し言うと、キャロル・ギリガンというアメリカのフェミニストの倫理学・心理学者が、1982年に「もう一つの声」という著書を出しています。その本の中で、彼女は、女性の倫理や声は歴史的にずっと抑圧されてきたのであり、これまでの歴史の中で主流とされてきた男性の論理や倫理とは異なる、「もう一つの声」があるのだと言っています。言うまでもないことですが、男女の性別役割分業でとりわけ大きな違いとしてあるのは、有史以来、男性が兵士として戦争に行くということですね。古代ギリシャの市民の権利はいろいろとありますが、戦争に行って敵国の富を奪ってきたり、奴隷となる捕虜を捕まえてくるというのが、一家の主人たる男の権利だったのです。その一方で、市民ではない女性には権利がなかったので、古代のギリシャ喜劇にあるように、「女の議会」で集まって、家事労働やセックスのストライキをするといったことがあったわけです。つまり、男性性の最たるものが、戦争や暴力であり、権力を手にすることであるのに対して、女性的な論理・倫理は平和や他者に対する慈しみに基づくものだ、とギリガンは主張しています。

それが実際に全てそうであるかどうかは別にして、彼女が言おうとしているのは、そのように歴史の底流に流れている「もう一つの声」を聞きながら、有史以来、男性中心で築かれてきた社会のあり方を捉え直そうとすれば何が見えてくるか、ということだろうと思います。先ほど、戦後の日本の経済成長は家庭内での女性の「アンペイドワーク」を前提とするものだったと言いましたが、そうした場合も含めて、女性たちの「もう一つの声」に改めてギリガンは注目したのです。そのように、ケアや介護というのは、社会の基底を成す倫理や新たな価値観を創り出すものではないかと思います。その辺りのことが、介護労働者がいかに自分の仕事に誇りをもつことができるかということや、介護労働になぜたくさんの女性たちが携わっているのか、ということに大きく関わるのではないでしょうか。

私の研究仲間が、1990年代頃に介護労働をする女性のホームヘルパーが登場したことについて論文を書いています。その論文の中で、「女という『記号』を背負うホームヘルパーに対して、女性が安価な労働力として使われているだけだ、という批判がある。しかし、逆に、『私たちは、女であることに誇りをもってヘルパーをやっています』と言う女性たちのことをきちんと評価すべきではないか」と書かれています。2000年頃の時期にその論文を読んだのですが、その時には、論文でそのホームヘルパーの言葉を引用していることの意味が、私にはあまり分かっていませんでした。先ほどから言ってきたようなことを考える中で、最近になって、ようやく、そのホームヘルパーの女性が言いたかったのは実はこういうことではなかったか、と思うようになってきました。しかし、最初に、その論文を読んだときには、女性学の視点では女という「記号」が何を意味するか、ということでしか考えていませんでした。

福祉現場に入り込む介護ロボット

先ほどAIの問題についてお話ししましたが、今、福祉の世界で起きていることを言うと、介護の現場に「おしゃべりロボット」を入れるということが始まっています。つまり、介護労働者が足りなくて大変だからということで、認知症の高齢者の前に会話をするロボットを置いて一日話し相手をさせてみると高齢者が元気になったというようなことを、大川弥生というリハビリの世界で注目されている人が書いているんですね。私に言わせれば、それじゃあ、「それを何年間も続けてみたんですか」という話です。認知症の高齢者が1、2年もロボットと話しをしていたら、多分、「アタマにきたんで壊してやった」ということになるんじゃないでしょうか。おしゃべりロボットというのは、人間が話すことを聞きながら絶えず学習しているのですが、それについては面白い事例があって、ある集団の中におしゃべりロボットを置いてみると、突然そのロボットが、「下ネタ」ばかり話すようになったのです。その集団の人たちはそういう話が大好きで、その相手をしている内にそのロボットもそういう言葉を覚えてしまったために、結局、使い物にならなくなったということでした。ですから、介護用ロボットといっても、思ってもみなかったような素晴らしいものができるわけではなくて、現にあるものを多少組み合わせるだけのことですから、高齢者とロボットの間で何か新しい関係ができるわけではありません。その他、介護労働者の夜勤が大変だからということで、監視ロボットを置いて今まで三人でしていた夜勤体制を二人でさせれば、国が施設に助成金を出すという案も出ています。極めつけは、厚生労働省に集まっているケアの情報を全部集めてAI でデータ化して、それに基づいて、このケースにはこういうケアプランをするという形で、ケアプランの「標準化」をするという計画さえあります。

数学の大好きな人は、そうなったら素晴らしいと言うかもしれませんが、しかし、それは、限定されたある特定の病状に対する診断をAIを使って行うというのとは、全くレベルの異なる話です。それぞれ状態の異なる高齢者の生活を支えるために必要な情報をAIで「データ化」するというのは、私は基本的には不可能なことだと思います。無理にそうしようとすれば、この間、せっかく、介護は医療から自立して「生活の論理」で進めていこう、と言っていたことが崩されて、再び「介護の医療化」の方向に進んでいくことにしかならないでしょう。それは非常に危惧すべきことですし、そうした「介護の医療化」に対してちゃんとした批判をしなければいけないと思っています。

福祉施設で介護用ロボットを導入することをどう考えるかをめぐって、人手が足りないから入れたらいいのではないかということ以上には議論ができていないので、それについては、今後きちんと論議していくことが必要なように思います。「医療ケア」に止まらない「生活ケア」というのは、日本の介護労働者が創り出してきたもので、他にはない優れた実践です。介護のレベルについては、たぶんヨーロッパよりも進んでいると思いますが、アジア諸国では日本の介護技術は高く評価されています。しかし、そのように、これまで介護労働者が現場で生み出してきた介護の知恵や技(わざ)がAIによって押しつぶされようとしていることに対して、もっと危機感をもつべきではないでしょうか。

介護労働は「感情労働」か

2000年前後の時期頃から、「お客様は神様です」というようなことが言われるようになっていますが、つまり、今、施設の入所者は「お客様」なので、「おじいちゃん(おばあちゃん)、どうします?」といった話し方をしていると、それではダメだと言われるわけです。つまり、店頭で商品を売り買いする際の店員と顧客のような関係として、介護現場の労働者と利用者の関係を捉え直すということです。もっとストレートに言えば、介護労働者と高齢者の関係を資本主義的な「サービス提供者」と「消費者」の関係に組み替えようということです。しかし、実際の介護というのは、ケアする側とケアされる側のある種の共同性や「共同作業」ということがあって、初めて成立するものです。本人になったつもりで、介護される人が実際どう感じているかというところにまで踏み込まないと、とりわけ、認知症の人などはケアが上手く行きません。「入所者は、お客様です」と言っていたら、商品を売る人と買う人との関係ですから、介護が「共同作業」にならないで、だんだん腹が立ってきて、自分が介護している高齢者を叩いてしまうという可能性だってあるわけです。

そのことに関連して言うと、しばしば介護の問題をめぐる論議の中で、「介護労働は、『感情労働』である」と言われるのですが、私はそれについては反対です。「感情労働」というのは、新自由主義が労働現場に入り込んでくる際に、人間の感情までも「搾取」の対象にするということで、一つの「発見」であると同時に、ネオリベ資本主義に対する重要な批判のポイントだとは思います。先ほど、ケアや介護というのは有史以来ずっと続いてきた人間にとって普遍的な営みだと言いました。しかし、それを自分の気持ちをコントロールして労働するという「感情労働」だと言ってしまうと、一見ネオリベを批判しているようでいて、介護の仕事は単なる「3K労働」だということにしかなりません。そうではなく、相手と同じような気持ちになって、相手が何を考えているかというところまで分かろうとするというのは、「感情労働」と言われていることとはやはり違うのではないか、と思います。

現在、あらゆる人間関係を商品を売る側と買う側の関係として組み替えて、「お客様」を最優先するというあり方は、福祉やサービス労働の現場を超えて、すでに全産業で労務管理の手法の中に組み込まれています。たとえば、ある工場の中で、部品製造の工程と組み立ての工程、製品ラインの工程というように大きく3つに分かれているとすると、まず、部品がないと組み立てることができないので、組み立ての工程の労働者が部品製造の工程の「お客様」ということになるし、部品を組み立てないと製造ラインがうまく流れないということで、今度は、製品ライン工程が組み立て工程の「お客様」ということになります。そのように、自分たちの工程以外の人に迷惑をかけないようにちゃんとしなければいけないということが、労働過程の中に入っているのです。その結果、「売る側」と「買う側」の関係として労働者同士の関係が変容してしまうことで、労働現場の職制や管理職の命令がなくても、労働者が自ら率先して「自己コントロール」をすることになるわけです。

今日の菅さんの「提起」で、今や労働現場を闘いの拠点にすることが困難だというのは、ほとんど全ての労働現場でそのようなネオリベ的な労務管理の手法が浸透しているからです。そうした状況に対して、「感情労働」という言葉で批判することは決して間違っていないと思いますが、その一方で、介護労働を「感情労働」だと言い切ることについては、私は同意できません。

「生産」と「再生産」という二分法を超えたい

介護労働について考える際に、それを「生産」と「再生産」という二分法的な発想で捉えて、「生産労働を背後で支えるのが再生産労働だ」といったある種の優劣関係で考えるのは、あまり有効な論議にはならないと思っています。結局、そういった近代主義的な発想では、「生産第一主義」に陥ってしまって、「近代を超える」ことにはならないでしょう。確かに、そのような見方をすることで、生産労働によって経済的な「価値」創造が行われるとともに、生産労働を行う労働力の「再生産」が家庭や地域で行われるというように、両者の関係をうまく捉えることができるように思えます。しかし、それでは、生産労働をする労働者の賃金はどのように決まるのかというと、マルクス主義では、賃金の中に労働力の「再生産費用」も含まれている、という捉え方をしています。そのように、生産と再生産というのは、「入れ子」のような構造になっていて、それをあくまでも二分法的な発想だけで考えるのは、あまり現実的ではないように思います。ロシア革命が始まった時のスローガンは「パンと平和」でしたが、その時には、実は社会主義を実現しようなんていうことは、誰も言っていませんでした。最初に立ち上がったのは、女性たちだったのですが、彼女たちに向かってロシア皇帝の軍隊が発砲したことで、支配権力が完全に民衆の信頼を失って、革命がロシア全土にあっという間に広がりました。日本で1918年に『米騒動』が起きたときにも軍隊が出動したわけですが、その初発の動きを生み出したのは、貧困の中で差別視されていた女性たちでした。

生産と再生産といった見方では、そのような女性たちの労働や社会的な行動の意味を、うまく説明できません。また、それでは、女性たちがケアや介護といった営みを通じて、現在の社会で支配的なものとは異なる新しい価値観を生み出そうとしていることが、うまく捉えられないように思います。そのように、生産と再生産という思考の枠組みでは、自分たちは〈次〉にどこへ向かうのか、ということがはっきりと捉えることができないように思います。その一方で、それとは違う枠組みがないのかと思いますが、社会的にそこまで展望することができる主体が状況の中で育ってこない限り、それはすぐには見えてこないことだと思います。今、自分たちの目の前に何か少し見えるような気が全くしないわけではありませんが、それにはもう少し時間がかかるのではないでしょうか。

先ほど、「近代を超える」ということを言いましたが、いかなる現象であれ、心的なものも含めて個々の人間の身体性を通じて経験されるものである以上は、介護労働について考える上で、近代をどのように超えるのかという「問い」が避けがたくあるように思います。近代的な労働観で考えれば、人間の能力はAIには勝てませんので、介護労働が必然的に「データ化」・医療化するわけです。しかし、AIは人間の精神的な領域まで「計算」することはできない以上、倫理や情動といったことは、「前近代的」なものとしてそこから排除されてしまいます。しかし、そうであれば、私は「超近代」を目指して、AIに象徴されるような近代を超えるものとして介護労働を考えたいと思っていますが、今、そのことへ向かう道筋をどのように見いだしていくかが問われているように思います。

差別・抑圧されている労働者の「組織化」が反撃への手がかりに

最後にもう一つだけ言うと、「高齢者の人権宣言」を起草したときに、私は、確かに「団塊の世代に期待する」と書きましたが、それは別に、「全共闘世代」に期待するということではありません。私の経験からすると、全共闘運動に参加した若者たちというのは、当時の若者の中のほんの少数です。しかし、数の上では少なくても、大きな社会的なインパクトをもっていて、当時のマスコミが盛んに取り上げたので、その時代の若者たちはみんな「全共闘世代」のように思われていますが、それは違います。何年か前に国会前に「シールズ」が登場してきたときに、彼ら/彼女らに、「僕たちは少数派だったけれども、君らだって少数派でしょう」と、私は言っていました。ですから、社会変革を目指すような人間は、いつだって少数派なのであって、60年代末に若者だった世代を「全共闘世代」と呼ぶのは、実情に合わないのではないかと思います。全共闘運動に参加した「団塊の世代」は、戦後のいわゆる「民主主義教育」を受けた人たちです。しかし、同時に、その世代は、後の高度経済成長の中で権利の主体から「消費の主体」となって、消費文化の中にどっぷり浸かってしまった人たちでもあるわけで、本当にどこまでしっかりとした人権感覚や社会認識をもっているのか、疑問です。その証拠に、団塊ジュニアの子どもたちの世代を見てみると、その多くが「生活保守」だったり、「自民党」賛成という人たちが多いように思います。ですから、やはり、「全共闘世代」への期待というのは、幻想ではないかと思います。

また、現在の日本の地域の可能性にも、そんなには期待できません。ある共同体が「革命的」になるのは、必ずそれが危機に直面する時ですので、「平時」ではそうなりません。だから、ほっとけということではなく、実際にやれることは極めて少ないということです。もちろん、地道な取り組みを積み重ねていくことは必要ですが、何かそこから華々しい成果を期待すると、いやになってやめてしまうことになってしまいます。

とりわけ、介護保険制度が開始されてからは、地域はすっかり「市場化」されてしまいました。今では、その前から地域での助け合いの活動に長年取り組んでいた人たちの多くが、「もうややこしいことはいいわ。ちょっとお金を出したら介護に来てくれるんやから、もう助け合い運動はやめにしたわ」と言うわけです。また、現在、地域でそうした活動をやってる人たちも、「近所の人に女中みたいにこき使われるのは、もういやです」と言い始めています。つまり、少し前までは、地域でお互いに助け合うような文化があったのかもしれませんが、介護保険制度が始まったこの約20年間で、そういった文化がすっかり潰されてしまったということです。ですから、今さらそれを再建しようとしても簡単にはいかないし、「地域包括ケア」ということで医療系の人たちがとても頑張っていますが、それは、実際には医療で地域を全部押さえようというもので、地域での生活に軸をおくようなものでないことは明らかです。

今、「地域包括ケアシステム」の中に、生活困窮者への支援活動を行っている組織のスタッフをたくさん入れてきています。結局、介護保険制度が、国や地方自治体の公的な介護保障の責任を「免責」したのと同様に、「地域包括ケアシステム」も、地域のいろんな問題を地域に任せることで地方自治体の責任を問わないための仕組みになろうとしています。今、ケアや介護を地域に任せるとどうなるかと言えば、結局、資本が入って来るだけのことです。そうすると、清掃用具の販売からハウスクリーニングまで手広く営んでいる「ダスキン」のような企業が、「家事支援事業者」として地域の中に入ってくるわけです。お金のある人はそれでもいいでしょうが、それでは、そういったサービスを買えない貧乏人はどうなるのか、という話です。

もう一度、改めて私がなぜケア労働者の組織化に力を入れているかについて言えば、「社会保障・福祉制度というのは、安定した収入のある中産階級が税を払って制度をしっかりと支えないと成り立たない」という言説がありますが、それはあくまでも、福祉国家の時代の「幻想」でしかありません。中産階級はすでに解体し始めていますので、それに期待するのではなく、最も差別・抑圧されている労働者をもう一度きちんと立て直して、反撃をする準備をしなければなりません。もちろん、そうした虐げられてる人たちが闘う主体に変わるのは、すぐにはできないことですし、それが実を結ぶのは、かなり先のことになるでしょう。そうであれば、逆に、今から将来を見据えて、ケア労働者の組織化をどのように進めていくかということが、とても重要になっているように思います。

提起3.佐藤義夫さん(日本生活介護)

「地域ケア評議会」構想

はじめに

今、ご紹介をいただいた佐藤と申します。今年の初め、「情況」という雑誌に「地域包括ケアシステムと地域ケア評議会運動」というタイトルの原稿を書いたのですが、それを読んだ「生・労働・運動ネット富山」の人たちが連絡してくれたことがきっかけで、今日の集いでお話しすることになりました。その雑誌はせいぜいで数百部ぐらいしか売れていないと思いますが、そこに掲載した私の論文を読んで反応してくれたことに対して、うれしく思うと同時にとても驚きました。

先ほど、菅孝行さんや水野博達さんから、現在の日本社会の状況を大きく捉えるような話があったので、私の方は、もう少し具体的に自分が関わっていることから見えてきたことについて話したいと思います。

まず、今日この場に来て驚いたのは、この集いを主催した富山の人たちがある種の「結社」になっているということです。「『米騒動』から100年」という企画ですから、そうした「大衆叛乱」のようなことを考えたいということなのかと思いながら、どういう組織・集団があって、何を目的にこうした集いを企画したのかなど、大きな興味や関心を抱いて富山に来ました。

「陣地」が「事業」になってしまう

実は、私は、富山にはすでに二、三回来ているのです。前回の「『米騒動』100年プロジェクト」の集いでも話があったと思いますが、富山に「にぎやか」という「富山型ディサービス事業所」があって、そこのメンバーの女性たちが行っている「小規模多機能型福祉サービス」が面白いと考えて、富山を何度か訪れました。それからしばらく全国で「宅老所」と呼ばれる小規模なディサービス事業所の支援をしたのですが、介護保険が何回か改正を繰り返すうちに報酬の単価が安くなってしまい、経営的に成り立たなくなったという状況もあって、自分たちで地域のニーズにマッチしたサービス提供を行う事業所を創ろうという運動自体が下火になってきています。先ほどの菅さんや水野さんの話の中で、グラムシの名前が出ていました。最近、私は神奈川の生活クラブ生協の人たちと付き合っていますが、ちなみに、そこの主要なメンバーの人たちも「構造改革派」の流れをくむ人たちなので、これは何かの縁かなとも思いました。

そこの生協の人たちと、ワーカーズ・コレクティブ運動を今後どのように展開していくかをめぐって何回か議論をしました。先ほどの菅さんの話の中で「陣地戦」ということが言われていましたが、生活クラブ生協のワーカーズ・コレクティブ運動は、せっかく大きな「陣地」を築いたけれども、肝心の「戦闘」ということがなくなってきたというような現状だろうと思います。ワーカーズ・コレクティブでは、新しい社会を展望した運動として行政などとも関係をつくりながら事業を営んでいますが、徐々にそれが自己目的化して事業体になってしまったのをどうするかということが、課題になっています。一生懸命やるのだけれども、変化に臨機応変に対応ができないといったようなことなのですが、中でも、最大の問題は、そこに関わっている人たちが若くて元気があった頃はよかったけれども、徐々に高齢化が進んで動きが悪くなっており、事業を続けていくのが大変になっているということや、若い人たちがなかなか運動に参加しないといったようなことが話されていました。

ワーカーズ・コレクティブの人たちと話をしていて気が付いたことがありますが、彼らは、「独立生産者」であって賃労働者ではない、ということです。つまり、そこには労働組合もないし、働く人たちのための福利厚生や社会保険といったことが、何もないわけです。

逆に、すべて「自己責任」でやってきたということが、一種のプライドになっていますから、「自己責任」と低い報酬というワーカーズ・コレクティブのあり方自体がかなりハードルの高いものになっています。一方、新しく何かを始めようとか、これからそこに参加しようとかしている人たちにとっては、「資本主義を超えた新しい働き方」にそれほど意義を感じているわけではなく、比較的自由に働きながら、しかも経済的にも一定程度の所得を確保したいという人が多いわけですから、そこにミスマッチが起きてきます。

もともと、福祉国家とは雇用と一体のものとして構想されたわけですし、この社会では、社会保障・福祉制度があることを前提として労働者がいるわけだから、若い世代の参入を望むのならば、ワーカーズコレクティブも、もう少し参入のハードルを下げてちゃんと社会保険を使えるような事業体にしたらどうか、と言ったのですが、これまで、「独立生産者」であることを前提として理論構築を行ってきた歴史もあって、そこを変えるというのはなかなか難しいようでした。

「地域ケア評議会」は、私の論文でも紹介していますが、宮本太郎の著書の「共生保障」で紹介されているような地域での意欲的な取り組みを下敷きにしています。こういうことをぜひやってみたらどうかと勧めていますが、不思議に思うのは、ワーカーズ・コレクティブの人たちからは、異口同音に「それはその地域だから可能なのだ」という否定的な反応が返ってくることです。しかし、その一方で、イタリアやスペインなどで行われている「社会的連帯経済」の実践とかについて関心が高いわけです。しかし、いくらイタリアやスペインの実践が素晴らしいと言ってみても、イタリアやスペインにはアナキズムの根強い伝統が背景にあり、日本にはそんなものはないわけですから、そもそもお話以上の参考にはならないと思います。ですから、イタリアやスペインでやっていることよりも、私の論文で言っている「地域ケア評議会」の取り組みの方が、よほど実現の可能性があるはずだと思うのです。

例えば、埼玉県和光市の「地域ケア会議」をヒントにして、地域のケアに関する「権力機関」として「地域ケア評議会」を作ろうということだったら、イタリアやスぺインのことよりももう少し身近に感じられるのではないかと聞いてみると、それに対しては距離感や違和感があるということのようです。どうもよく考えると、ワーカーズ・コレクティブに関わっている女性たちは、何であれ、対立や抗争、いわゆる争いごとが嫌なんですね。これまで長年、「参加型」として行政組織との協同やパートナーシップ、コラボレーションとかいったことをやり続けてきたわけですから、今さら、行政や医療・福祉の関係者との対立を厭わずに、ケアや介護の領域で「自己権力」を目指すというのは、抵抗があるということだと思います。 私と宮本太郎が言っていることはそんなに違わないと思っていますが、彼は、行政組織とも協働してうまくやっていきましょう、といった上品な対応ですが、そういった上品さがこちらには少々欠けていて、過激なスタイルなので抵抗があるということなのでしょう。

しかし、今日では、対立関係に身を置くことを避けるというようなことは、むしろ一般的なことではないでしょうか。この10年くらいの間に、権力との対立軸や敵対性を明らかにするということが避けられるようになってきています。やはり、それではだめで、対立軸をはっきりと作っていかないといけないと思っています。ですから、重ねて言いますが、富山の皆さんのような存在は、貴重なように思います。

行政との談判活動が「地域ケア評議会」のモデルに

それでは、私が論文で書いた「地域ケア評議会」運動を実際に地域でどう進めるかということですが、それには実はモデルがあります。東京のある区で特養施設の副施設長をしている女性の看護師がいるのですが、その女性が10年くらい前にそれに当たるような活動に取り組んでいました。自分の施設の運営業績を上げるということもあるのでしょうが、彼女は地域でケアや介護に関わる問題を見つけてきては、行政と談判するということをしていて、それがとても面白いので、以前から、こうした活動が他の地域でもできないかと考えてきました。それはどのようなことかというと、たとえば、地域に自宅での一人暮らしが困難な高齢者がいるとすると、その老人をとりあえず緊急避難としてショートステイで自分の施設に連れてくるけれども、そこで世話するのは二日が限界だから、その後は行政として行き先を探して、決まったら連絡するように行政に言うわけです。それを知っていながら放置すると責任問題になりますから、行政の職員は彼女の施設に駆けつけてきて、受け入れ先の施設を捜すことになります。彼女は、電話で行政の福祉担当課とそうした話をした後で、必ずファックスで、「先ほど話した内容は、こうでしたね」ということを書いて、相手に送るということをしています。そのときに、わざと自分たちに都合のよいように書いて送ると、行政側が慌てて、「こちらは、そんなことを言っていません」と修正してくるそうです。ここで何が重要かというと、役所が自らファックスを送ってくることによって、やりとりそのものを行政は知らないとは言えなくなってしまうことです。

彼女のいる施設では、そのように行政とやりとりをしながら、そのファックスを施設の廊下に全部順番に貼っていくということをしていました。そうすると、そこの職員たちがそのやりとりを面白がって見て興味をもち、地域を見る目が変わってきます。だんだん、自分から何か行政にぶつけてみるような課題が地域にないか探し出してきて、「こんな問題を抱えた高齢者がいます」ということを、彼女に報告しに来るようになってきたそうです。

厚労省が10年くらい前から言い出している「地域包括ケアシステム」でも、そのように、地域で福祉サービスを受けずに放置されている高齢者の発見・支援ということを盛り込んでいます。私は、この例のように行政に責任を取らせる形で進めない限り、それは最初からうまくいかないだろうと思っています。

「地域包括ケアシステム」については、当初の完成の目標年は、最初は2015年でしたが、それが後に2025年になって、今では2035年になっています。高齢者は、いつかは死んでしまいますから、目標年をもっと遅らせて2045年にすると、問題解決ということになってしまうのかもしれません。私が人づてに聞いた話ですが、実際、大阪の福祉行政の担当者は、「あと20年も我慢すれば、問題は『解決』する」と言っているそうです。そのように、国の行政機関も含めて、行政は、問題への取り組みをあいまいにしたまま、時間をかせぐことだけを狙っているのかもしれません。

国は、今、「地域包括ケアシステム」を善意のボランティアによって乗り切ろうとしていますが、多分うまくはいかないでしょう。これも聞いた話ですが、大阪でもう一つ面白いと思うのは、大阪では「福祉のボランティアを募集しない」と言っているそうなんですね。それはなぜかというと、地域の福祉グループや団体が少しでも関わってくると、行政のやることにいろいろと口出しをしてきて、最終的には「権利」になってしまうからだ、ということだそうです。それだったら、そういう「ややこしい」人たちをあてにせずに、行政は自分たちだけでやるということのようです。それは、やはり、大阪という地域の特色なのでしょうが、そこを活かして何か面白い運動ができそうな気がしないでもありません。

顔の見える関係を運動の「原点」に

今日の菅さんの提起では、「居場所」や「陣地」ということに力点を置いて話されていましたが、今は、逆に国家の側が、そういった取り組みをぜひ地域で進めて欲しい、と言うようになっています。もう少し言うと、「地域包括ケアシステム」を築き上げるために、地域のケアや介護に関わる問題を探し出してきて、行政や民間の福祉事業者も含めた関係者との連携・協同で問題の解決を図るような「地域コーディネーター(地域支え合い推進員)」の育成ということを、国の政策として予算を付けて掲げているのです。「地域コーディネーター」は、ある意味では、まさに活動家や「工作者」のことですよね。自業自得と言えばそれまでですが、これまで国は民衆の共同性や集団性の解体をずっと進めてきた結果、社会的な矛盾を自前で解決できるような地域の人間関係がもはや成立しなくなっていますが、そのことに支配権力の側も困り切っているわけです。地域の活動がどうしたら『米騒動』的なものに転化するかは簡単に言えることではありませんが、下手をすれば、単に政治色のないボランティア的な存在として行政にうまく使われるだけかもしれませんし、逆に、行政に警戒されることもあるかもしれません。どうであれ、結局、そうした役割を実際に誰が担うのかということが、今、大きな問題になっているように思います。ですから、まったく何も手がかりのないまま、地域に入り込むということではなく、行政の提案する制度なども活用して行政ともある種の関係をつくりながら、地域のケアや介護の問題に取り組んでいくということも、一つの可能性として考えてみてもいいのではないかと思います。

富山というと人口40万人の都市ですが、地域社会の政治というのは、お互いの顔が見えるということがベースにあって成立しているように思います。誰がこういうことをやっているとか、ああいうことをやっているとか、その人たちの顔が地域社会の中でだいたい見えていて、それに対して働きかければ何か面白いことができそうだといったことが感覚的に分かる。そうしたことが今でも地域によってはあるのではないかと思います。 江戸時代末期に倒幕の動きが盛んになったときに、なぜ京都がその「震源地」になったかというと、倒幕に向けた謀議をしても、その日のうちに歩いて自宅に帰れるからだという話があります。しかし、江戸では、品川で会談をもった後で上野へ戻ろうとしても、そう簡単にはできません。どこまで信憑性がある話かどうか分かりませんが、そのように、江戸は当時から大都市だった分、倒幕のための謀議・謀略が活発にできなかったということです。時代がかなり後になりますが、60年代末に学生運動が盛んだった頃の京都も、酒を飲んで夜遅くまで議論しても、タクシーですぐに下宿に帰れるような街だったんですね。京都では、活動家同士が飲み屋でしょっちゅう顔を合わせていたので、新左翼の政治党派間の対立があまり激化しなくて、それぞれの拠点の大学では争ってはいても、決定的に相手を追い詰めるようなことはしないという作法が、身についていたように思います。

一方、東京の学生運動では、そういったなれあい的な雰囲気がなくて、大学内で対立している政治グループ同士が、他の場所で顔を合わせて話をするということはあまりありませんでした。そうすると、党派間の対立・抗争は激しくなりますし、理論的にも先鋭化するわけで、小さな政治グループであっても、それなりにきちんとした理論を作っていました。逆に、京都は、東京に比べればずっと小さな街ですから、政治理論の領域ではあまり先鋭化しない一方で、学生運動の中の対立を激化させないような京都的な政治スタイルや政治風土、「公家政治」のようなものがあって、面白いなと思っていました。

私の論文で言っている「地域ケア評議会」運動を、ぜひ生協の人たちで取り組んで欲しい思ってきましたが、もしも実働部隊のようなものがあれば、富山の皆さんのグループの方がそれに着手できるのではないかと思います。この富山でそういう運動ができるなら、それは日本全体を変えていくような大きな可能性をもつように思います。

これまで「富山型ディサービス」の創設者として先頭に立ってきた「このゆびとーまれ」の惣万佳代子さんや、「にぎやか」の阪井由佳子さんにしても、今、何か改めて新しいことに取り組んでみようということではなくて、次の展望がなかなか見えないような状態だと思います。それは全国的にもそうで、富山県外でも、千葉県の木更津や松戸といった地域で、惣万さんたちの影響を受けて「富山型」の事業所を立ち上げた人たちがいますが、そういう人たちも、今、なんとなく手詰まりになっていて、「この後、何をやっていこうか?」という感じなんですね。ですから、そういう人たちも含めて、一つのネットワークとしてどう活かしていくかということもあるでしょう。そのためには、やはり何か面白くて楽しいことを始めないとダメだろうと思いますし、そういった実践についての情報を全国に発信して広げていくことができれば、状況が少しは変わるのではないかと思います。

自己権力組織としての「地域ケア評議会」

最後に、私がなぜ「評議会」という言葉をあえて使っているかということですが、最初は、私も「会議」という名称を使おうとしていました。「地域ケア会議」というのは行政の使っている名称ですが、それは別に行政の専売特許でもなんでもありませんから、「ご当地地域ケア会議」といったものでもいいかと思いましたが、やはり、「会議」ではあまり面白くないということで、「評議会」という名前にしました。福祉サービスがそれでどこまで充分かどうかは別にして、いわゆる「要介護状態」の高齢者に対するケアや介護については、今では、ある程度は制度的に整備されるようになってきているように思います。しかし、現在、その「予備軍」というべきたくさんの高齢者が、介護サービスの対象とされずに生きているわけです。たとえば、自動車の運転が危なっかしくなってきて事故を起こしかねないとか、一人暮らしで毎日の食事の準備が難しくなっているといった高齢者もいますし、また、ある程度は身体が動くけれども日常生活がおぼつかない、といった高齢者も珍しくはありません。そうした人たちの存在が、一つの社会問題として世界的にも大きな問題になっています。

「地域包括ケアシステム」が出てくるようになった背景には、「要介護状態」の高齢者をどうするかということだけではなく、さらにその「予備軍」である膨大な数の高齢者をどうするか、ということがあるわけです。国の側は、それらの「予備軍」的な高齢者に対して、基本的には、地域のボランティアの活用や、運動・体操等による身体機能の温存といったように、正規の社会保障・福祉制度の枠外でできるだけ予算を使わずに対応しようとしているように思います。

先ほど触れた和光市では、こうした「予備軍」の高齢者ができる限りリハビリや運動に励んで、介護保険の世話にならないようにするといったことが、大きな取り組みとなっています。俗に言われる「介護予防」ということです。もちろん多くの人たちは、社会に迷惑をかけられないとして体力の温存や増強に励むのですが、「団塊の世代」を中心に反発もまた出てきます。つまり、介護保険料を払っているのだから、他人から指示・命令をされるのではなく、好きなときに好きなようにサービスを使うことが権利ではないか、というものです。これはいわゆる憲法に記載された「個人の幸福を追求する権利」というものです。和光市では、この権利とは別に「国民の福祉の増進」というもう一つの、やはり憲法に記載された義務に基づいて、自治体と専門性という二つの権力を背景にして、この取り組みを推進しているのだと思います。いずれ、介護保険をなるべく使わないように「自己責任」として運動に励めというようなことになれば、大きな反発も想定されると思います。

この「国民の福祉の増進」は、社会問題の解決、あるいは政治的な問題の解決のために個人の自由に制限を課すということですから、常に問題となってきました。例えば、環境問題への対策を進める際に、燃やしても有害物質の出ないゴミ袋にするとか、自動車の排気ガスを規制してその基準に合わないものの使用を禁止するといったように、「個人の自由」に制限を課すことがあります。

地域のケアや介護の問題についても、ここまで高齢化が進んでくると、それぞれの高齢者の権利要求をどこかで調整するということが、必要になってくる局面があるように思います。こうした問題を解決するためには、それをお上に丸投げして文句を言うのではなく、やはり、自分たちで決めるということが必要で、地域のケアや介護に関わる問題について、地域の住民自身がチェックしたり、提案を行いながら、自分たちに相応しい福祉サービスのあり方を生み出していくことが必要だと思います。

自分たちで決めて、それを自分たちの共同体の成員に強制するような権力のあり方として、問題を「自己権力」という形で解決するというニュアンスも込めて、「地域ケア評議会」という名前にしたわけです。 菅さんや水野さんのものほど長くはありませんが、これで私の「提起」を終えたいと思います。

風信

「*世界の真昼*この痛ましい明るさのなかで人間と事物に関するあらゆる*自明性*にわれわれは*傷つけ*られ*ている」(田村隆一)*

米騒動と現在

矢部史郎

米騒動をどう解釈し、どう評価するか。その前に、私たちにはクリアーしなければならない問題がある。

現代の私たちが時間をさかのぼって歴史を解釈しようとするとき、その解釈の枠組みは現代のイデオロギーを反映し、解釈者が生きている現在の状況に深く関係している。私たち、と言うとき、それはある政治的・思想的観点を自明なものとして共有している「私たち」である。歴史の解釈を可能にするのは、ある事実から何を引き出すかという観点がある程度共有された社会によって、である。

ところで米騒動は、解釈者がほとんどいない、なかば忘れられた闘争になってしまっている。これは現在の日本社会を考えるうえで、とても興味深い現象だ。

例えば朝鮮(韓国)の「3・1運動」や、中国の「5・4運動」には、この闘争を振り返り、現代に受け取り、顕彰する人々がある。もちろんそのなかで解釈論争はあるだろう。論争はあるにしても、「3・1」や「5・4」を重大な出来事として受けとめようとする、しっかりとした社会がある。

このことと比較して、米騒動はどうだろう。誰からも腫れ物のようにしか扱われていないのではないだろうか。これは米騒動の解釈の難しさである前に、それを受けとめようとする日本社会のバイアス、変質、喪失があるように思う。なぜ日本の人々は、口々に「米騒動! 米騒動!」と言って盛り上がらないのか。ウキウキしないのか。

私は無理な要求をしているつもりはない。日本民族のすべてを動員して米騒動を顕彰しろとか、政府が記念式典をするべきだとか、国民の休日にしろとか、そういう要求をしたいわけではない。ただ、日本の民主化運動に尽力してきた人々、進歩的知識人、あるいは歴史のある左翼政党が、米騒動を顕彰する盛大なイベントを一日ぐらいやってもいいのではないかと、控えめに思うだけだ。1918年の米騒動は、それだけの重みのある出来事なのだから。

1918年の米騒動から100年後の現在、日本社会は深い混乱のなかにある。実際、100年前の米騒動を顕彰するどころではない、めちゃくちゃな状態である。

混乱の原因となったのは、2011年の原子力発電所の爆発である。日本政府は「原子力緊急事態宣言」を発令し、福島「復興」政策を号令した。この政策に従うか拒否するかで、人々は分裂した。「復興」政策に協力し被曝を受忍する者と、「復興」政策も被曝受忍も拒否する者とで、日本社会には深い亀裂が刻まれている。知識人も人権団体も左翼政党も、この分裂と無縁ではなかった。諸政党・諸団体の内部で分裂は進行している。政治主義者は「復興」協力に向かい、科学主義者は「復興」拒否に向かい、両者は議論の接点すら持てない状態へと引き裂かれたのである。

原発爆発の直後からこの分裂は始まっていたが、中間的な分子によって弥縫策があみだされた。「反原発運動」という名の陳情行動である。2012年の首相官邸前行動に集約される陳情行動は、要求を「原発再稼働反対」に限定し、この最大限綱領を人々に遵守させることで、分裂に蓋をしてしまった。2012年以後の「反原発運動」は、人々の分裂と混乱を統御しようとして、かえって混乱を深めてしまうことになる。

「反原発」陳情行動という弥縫策には目もくれず、重要な実践を担っていったのは、若い主婦を中心とする反被曝派(放射脳)である。2011年以後もっとも重要なアクターとなるのは、彼女たちである。

反被曝派の強みは、実践の直接性である。放射能汚染の測定、移住、不買、給食や修学旅行の拒否といった直接行動を基礎にしている。彼女たちは獲得すべきものを直接に、即座に、手に入れる。政府や学者や議会の議論を待たない。政策の修正を待たずに、政策に先行して実践を進めていく。これは、「原子力緊急事態宣言」という法の例外状態に正しく対応した、行動様式であり、行動原則である。

日本政府はこうした人々の動きを「パニック」と呼び、「風評被害」と呼び、繰り返し非難してきた。そして左翼の内にある政治主義的分子もまた、政府の尻馬にのって彼女たちを非難した。反被曝派を非難する者たちが共通して怖れたのは、統御することのできない直接行動主義である。反被曝派は誰にも統御できない。彼女は唯物論者よりも唯物論的であり、無政府主義者以上に無政府主義的である。中途半端な科学者など簡単に論破してしまうし、なまぬるい政治左翼の理屈に耳を傾けることもしない。「科学」にも「政治」にも統御されることのない人々が、誰の号令も待たずに、いっせいに直接行動にでたのである。

ここまで書いてきて読者はもう察していると思うが、私は2011年以後の状況を、100年前の米騒動の状況に重ねて書いている。米騒動の偉大さと、その評価の難しさを、現在の状況と照らしあわせることで理解しようとしている。

古典的な共産主義者はこれを、簡単に「自然発生性」と呼んでしまう。そして「自然発生性」と括ったとたん、あっさりと考えることをやめてしまう。統御できないものは考えなくてよい、ということなのかもしれない。あるいは、統御できないものの威力を直視する度胸がないのかもしれない。だがそういうことではいけない。

自然発生的な動乱は、その後の権力の様式を変える。それは政治論争の内容だけでなく、政治の様式、政治の前提を、変えてしまう。1918年の米騒動からくみ取るべき教訓はここである。1918年以前と以後で、支配の様式が変わり、抵抗の様式が変わる。

そうであれば、2011年以後の「原子力緊急事態宣言」下の騒動は、日本社会をどう変えるのか、だ。このことを、日本権力に先んじて、我々が把握するのでなければならない。ながく続いてきた政治の構図が、これから大きく変わるかもしれない。日本社会の根本的な変化が、まったく新しい闘争主体を創出するかもしれない。

私の考えでは、この未来への希望、未来の主体は、「復興」政策を拒否した人々のなかに潜在している。それは、1918年米騒動を「自然発生的」と棚上げにしてしまうようなやりかたではなく、「女一揆」の偉業を正面から評価し、臨場感をもって感応するような、主体である。

海を越えてきたメッセージ:

「『米騒動』100年プロジェクトのフィナーレに寄せて」

キャピタリズムに対抗ではなく、ほんとうに微量でありながらも抵抗して、

微量の「抵抗」が集合して塊になって、対抗する。

先ずは、1粒で暴れる、自分の中で暴れる、

そして、そんな微量な1粒米が集合して俵になって、対抗する。

「『米騒動』を抱きしめて」を(さらに)抱きしめる、

それが1粒米騒動のアタシの今の想いです。