SCENE 3 ニューズレター

2018年8月

2018年6月9日、県内外からの20余名の参加者とともに、「『米騒動』100年プロジェクト」の「シーン3」の集いを行った。

はじめに、当日の進行から、「100年プロジェクト」の中での「シーン3」の位置づけやねらいが語られた。その次の「生・労働・運動ネット富山」のメンバーによる「シーン3」の「提起」では、最初、映像を通して『米騒動』後の100年の民衆運動の中の〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡をたどりなおした後、その映像では取り上げられていない民衆の闘いについて補足・説明がなされた。

その「提起」を受けて、「寄せ場」の闘いの歴史や「ジェントリフィケーション」批判を主要な研究テーマとして、執筆活動や社会的な発言を行っている神戸大の原口剛さんがコメントを行った。

最後の「フリートーク」では、「シーン3」の「提起」と原口さんの「コメント」で言われたことを交差させながら、参加者同士で活発な論議が行われた。その中で、「暴動」・「騒動」や、「寄せ場」での「越冬闘争」についてどのように考えるかということが、論議の大きな軸になっていたが、「不審」な連中がやみくもに暴れているといった「治安対策」的な響きのある「暴動」という言葉に対して、「騒動」という言葉は、警察側の強権的な対応の問題等、なぜ人々がそのように暴れたかを問うようなニュアンスをもつものではないか、という指摘があった。また、山谷や釜ヶ崎といった「寄せ場」での「越冬闘争」は、主に女性たちによって担われている「ケア」や「生の再生産」の活動を、「黙って野たれ死ぬな!」というスローガンの下で日雇労働者が互いの「生」を支え合う運動的な実践として、男性の活動家たちが積極的に担ったことに大きな意義があるはずだ、という発言もあった。

以下、「シーン3」の「提起」と原口さんの「コメント」を中心に報告する。

ニューズレター SCENE3 PDF版

はじめに

今日の「シーン3」の「『米騒動』から100年 民衆の経験史をたどる前回の「シーン2」の「「THE SHOUTS」

今日の集いの次の「シーン4」の「『米騒動』と朝鮮―異聞「雨の降る品川駅」」では、中野重治の詩「雨の降る品川駅」を一つの糸口として、戦前・戦後の「日朝共同闘争」の模索の軌跡やそこに孕まれている現在的な可能性を探ります。その次の「シーン5」の「修羅の女の長い列」では、日本の近代化の暴力が穿(うが)つ社会の「亀裂」の底に自身も身を置きながら、その「亀裂」の底でうめき、苦闘してきた者たちの傍らに立ち続ける「修羅の女たち」の姿から、私・たちが〈生のサンジカ〉と言っていることをさらに深く捉え返すことを試みます。また、「シーン6」の「富山の女が拓いたもの ―『米騒動』/『富山型デイ』―その〈先〉へ」では、障害者や高齢者、子どもを分け隔てなく受け入れる「富山型デイ」という新しいケアのスタイルが、社会保障・福祉の縮減を補うための地域の「相互扶助」やボランティアの「動員」体制の中で変質していったプロセスを明らかにしながら、現在のケアのシステムのその〈先〉を考え合います。

今日の「シーン3」では、その前の「シーン」で『米騒動』の闘いを〈生のサンジカ〉の「原型」として描き出したことを引き継いで、この100年の民衆運動の歩みの中で人々が〈生のサンジカ〉を求め、創り出そうとしてきた軌跡をたどります。そのことは、同時に、今述べたようなこの後の「シーン」のテーマへの「橋渡し」やそこでの論議のベースとなるものです。

今日の集いと同じ時間帯にこの施設の大ホールで、「越中の男が見た女一揆」と題する「米騒動100年記念フォーラム」が行われています。『米騒動』を「記念」して何をしたいの?とか、男が見た「女一揆」ってどういうこと?などと、いろいろ突っ込みを入れたくなりますが、これまで「『米騒動』100年プロジェクト」に参加していた人たちが何人もそこに行っているようです。今日は、「生・労働・運動ネット富山」のメンバーからの「提起」の後、神戸大の原口剛さんからコメントをいただきますが、今日この場に参加された皆さんの熱意と意欲に感謝して、活発な論議にしていきたいと思います。

SCENE3 「提起」

1.「シーン3」のテーマ・進め方について

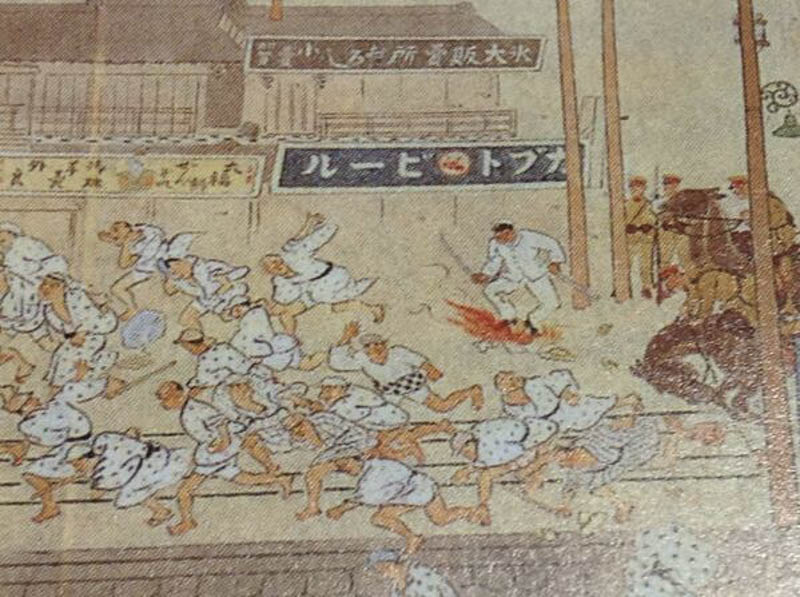

前回の「シーン2」では、『米騒動』は、飢えに苦しむ我が子のために女性たちが立ち上がって米の廉売を哀願する秩序だった行動であって暴動などではなかったという「郷土愛」的な語り口への批判とともに、富山湾岸沿いの米の積み出し港の水橋や滑川での『米騒動』の激しい闘いの様子について、現地の過去と現在の写真や画像を交えながら、報告がありました。また、「シーン1」の栗原康さんの話で、山口や福岡の炭鉱での賃上げ闘争と一体化して展開された炭鉱労働者の街頭暴動について語られていましたが、そのように、『米騒動』は、民衆の集団的な「極窮権」の発動として、日本史上最大の民衆騒動となって日本各地で繰り広げられました。

この「シーン3」では、そうした論議を受けて、『米騒動』後の100年の民衆運動を通して、『米騒動』の闘いを引き継いだのは、どのような人々であったのか、また、そうした人々が「生の困難」の中で既成の支配秩序の枠からあえて離脱・逸脱して、「このようではない〈生〉を生きたい!」という欲求をどのように生きようとしてきたかを時代ごとにたどりなおすことで、民衆運動の歩みの底に響く『米騒動』の「エコー」とでも言うべきものを捉え直したいと思います。

「『米騒動』100年プロジェクト」では、闘う者同士の水平的・解放的な関係性と目指す世界像(「じゃなかしゃば」)とが不可分であるような「生の構成」のあり方を〈生のサンジカ〉と呼んでいます。この100年の民衆運動の中のそうした〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡の中で、民衆の経験として蓄積されてきたものを改めて捉えなおすことが、現在のこの国の運動の現状を打破して、私・たちが新たなステージへと向かうための大きな手がかりになるのではないか、と考えています。

今日の「シーン3」の「提起」の進め方ですが、最初、映像を通して『米騒動』後の民衆運動の中の〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡をたどりなおします。その後で、『米騒動』後の民衆の経験史にとって大きな意味をもつ出来事で、その映像では触れていない闘いについて、改めていくつか補足します。その上で、そのように〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡をたどりなおすことの〈先〉へと私・たちはいかに向かうかを考え合いたい、と思います。

この「シーン3」では、そうした論議を受けて、『米騒動』後の100年の民衆運動を通して、『米騒動』の闘いを引き継いだのは、どのような人々であったのか、また、そうした人々が「生の困難」の中で既成の支配秩序の枠からあえて離脱・逸脱して、「このようではない〈生〉を生きたい!」という欲求をどのように生きようとしてきたかを時代ごとにたどりなおすことで、民衆運動の歩みの底に響く『米騒動』の「エコー」とでも言うべきものを捉え直したいと思います。

「『米騒動』100年プロジェクト」では、闘う者同士の水平的・解放的な関係性と目指す世界像(「じゃなかしゃば」)とが不可分であるような「生の構成」のあり方を〈生のサンジカ〉と呼んでいます。この100年の民衆運動の中のそうした〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡の中で、民衆の経験として蓄積されてきたものを改めて捉えなおすことが、現在のこの国の運動の現状を打破して、私・たちが新たなステージへと向かうための大きな手がかりになるのではないか、と考えています。

今日の「シーン3」の「提起」の進め方ですが、最初、映像を通して『米騒動』後の民衆運動の中の〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡をたどりなおします。その後で、『米騒動』後の民衆の経験史にとって大きな意味をもつ出来事で、その映像では触れていない闘いについて、改めていくつか補足します。その上で、そのように〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡をたどりなおすことの〈先〉へと私・たちはいかに向かうかを考え合いたい、と思います。

「民衆の経験史への〈補足〉」への〈補註〉

2.『米騒動』から100年 民衆の経験史を〈補足〉する

今、皆さんと観た「シーン3」の映像では、「100年プロジェクト」のリーフレットにもあるように、まさに、「「食」を求め、ヤマ(炭鉱)に生き、「土・地」を守り、「寄せ場」で闘い、「路上」の果てを生き、アンダークラスの「底」を這い、放射能にまみれながら「被曝」の強制に抗して生きる人々」の姿を、改めてたどりなおしました(同映像中の民衆運動について、詳しくは「資料・1 「シーン3」映像への〈補注〉」参照)。その上で、この後は、その映像では触れられていない『米騒動』後の民衆の闘いについてさらに補足することで、〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡を通じて人々が目指してきたものを、より鮮明にしたいと思います。

その前に、あらかじめ言っておきますと、『米騒動』後の100年という時間の流れを縦軸に置いて日本の民衆運動を捉えようとする際に、敗戦後まで日本は朝鮮半島や台湾といった海外の植民地を含めた帝国としてあったので、その中には当然、この列島を横断するような幅やふくらみが含まれているわけです。とりわけ、「戦後ゼロ年」から50年代初めにかけての日本の民衆運動というのは、朝鮮半島の出身者やそこに出自をもつ人々の存在を抜きにしては本来語れないものです。今日の私の提起ではそこには詳しく触れませんが、そうした人々との共同闘争や連帯の模索については、次の「シーン4」で詳しく取り上げる予定です。

(1)『米騒動』と被差別部落

富山を「震源地」とする1918年の『米騒動』は、8月10日に名古屋と京都にまで「飛び火」してから全国各地に拡大していきましたが、とりわけ、京都の『米騒動』では、真っ先に立ち上がったのは、京都市内の東七条(柳原)といった被差別部落の住民でした。「お前たちに売る米はない」といった差別的な言動への怒りがいくつもの被差別部落での『米騒動』につながったと言われていますが、貧困に加えて日常的な差別に苦しむ被差別部落の人たちにとって、『米騒動』は米の廉売を求めると同時に、自分たちを差別・抑圧する支配秩序の枠からあえて離脱・逸脱しようとするものだったと言ってもいいでしょう。京都での『米騒動』では、8月10日夜に京都市内の6つの被差別部落の内、5つが「発火点」になったと言われていますが、奈良や三重といった関西の他の地域でも、多くの被差別部落の人々が『米騒動』に立ち上がりました。

ただ、ここで注意しなければならないのは、1918年末までの『米騒動』での逮捕者8,185人中、人口比で2%に満たない被差別部落の人々が887人と1割以上を占めていることです。そこにも明らかなように、被差別部落の人々に対する差別意識が、『米騒動』後の過酷な刑事弾圧となって現れましたが、中には、『米騒動』の際に米屋で安く米を買っただけの被差別部落の人たちが逮捕され、懲役刑を受けるということもありました。その背景には、「強欲凶暴の徒輩」という被差別部落の人々への警察の強い差別意識や、日頃、差別・抑圧を堪え忍んできた被差別部落民が決起したことへの恐怖があったと言ってもいいでしょう。

研究者の間では、『米騒動』とその後の部落解放運動との関係をどう考えるかということが長く論議されてきましたが、現在では、『米騒動』への参加が、そのままストレートに後の融和主義と一線を画した部落解放運動に直結したのではない、というのが定説になっているようです。そうではあれ、集団的な実力闘争によって米の廉売を獲得した経験が、後の「水平社」結成への重要な下地になったということは間違いなくあるように思います。

(2)「食」を仲立ちにした〈生のサンジカ〉

戦後、GHQによる謀略事件とも言われる列車転覆事故の「松方事件」や、1961年当時「大逆事件」の唯一の生存者の坂本清馬と森近運平の妹の栄子を原告とする「大逆事件」の再審請求の裁判に弁護士として関わった能勢克男(のせかつお)という人がいます。彼は若い頃京都の同志社大学法学部の教授だったのですが、1929年の「同志社大学騒動」で大学を追われた後、「ストライキ崩れ」の仲間や、後に国会図書館の初代館長になる中井正一(なかいまさかず)と一緒に、同年、「京都家庭消費組合」を設立します。能勢らは最初、一軒一軒面識もない人たちを訪ねて組合員を募るところからスタートしたのですが、その発起人には、河上肇や助手時代の湯川秀樹、西田幾多郎、田辺元、和辻哲郎といった当時の著名な知識人が名を連ねています。

30年代初頭の京都では、「組織未満」や準備会的なものも含めて、いくつもの「無産者」や朝鮮人労働者による消費組合が発足していましたが、1932年、「京都家庭消費組合」を軸にそれらを1つの組織にまとめて、「労働者、農民、地域人、小市民、学生、朝鮮人の統一戦線」として「京都消費組合」が結成されました。「京都消費組合」は、能勢克男や中井正一といった京都の「インテリ小市民層」と労働者との出会い・連帯の場になるとともに、「シーン3」の映像にあった1932年の「昭和米よこせ運動」の京都での中心となって、闘争で獲得した「政府払下米」の廉売を組合員に行いました。

京都の消費組合運動で興味深いのは、そうした能勢や中井たちの消費組合運動や研究会活動による交友関係を軸に、戦時色の強まる30年代半ばの時期に、ヨーロッパの反ファシズム運動の動向を伝える「世界文化」誌(1935年~37年)や、映画・音楽等の欧米の最新文化を紹介する「文化新聞・土曜日」(36年7月~37年11月)が創刊されたことです。「文化新聞・土曜日」の編集や執筆には能勢や中井が関わっていましたが、実際にこの雑誌の企画や、資金の工面、販売先の獲得といった実務を行っていたのは、斎藤雷太郎という大部屋俳優でした。残念ながら、それらの雑誌の発刊から程なくして、能勢、中井、斎藤が検挙されることで、そのような雑誌メディアを通じた「緩やかな反ファシズム連合」の形成の試みは、中断されてしまいます。

「土曜日」には、雑誌のタイトルの下に「憩いと想(おも)いの午後」というキャッチフレーズが書かれていましたが、「食」という私・たちの身体的な必要を満たすための「消費組合」を仲立ちとして、日本国家が戦争へと突き進む時代状況に対する批判・抵抗として豊かな文化の享受が目指されたことは、『米騒動』後の民衆運動の歩みの中で大きな意味をもつことのように思います。

同年12月、政府は、砲弾試射場として内灘砂丘の無期限使用を閣議決定しましたが、住民たちは、あくまでも試射の中止と土地の返還と求めて試射場内での座り込みを行いました。また、住民への支援として多くの学生や労働者たちがデモを行った他、北鉄労働組合は「軍需物資輸送拒否スト」で闘争を支援しました。そうした闘いの結果、米軍の実弾試射場の砂丘の「無期限使用」を期限付きに変更させて、57年の米軍撤収により土地の返還を実現しました。

もう一つ、「砂川闘争」について言うと、東京都の砂川町(現在は立川市の一部)の旧日本軍の陸軍航空隊が駐屯していた土地が戦後、米軍に接収されたのですが、55年、砂川米軍基地の飛行場の拡張計画が突然もちあがり、さらに土地が奪われることになるという事態に対して、「座り込み」といった形で、砂川の住民による「街ぐるみ」の反対運動が始まりました。その後、基地拡張のための農地の強制収容に向けた測量の際に、警官隊が住民や支援の学生・労働者と何度も激しく衝突しました。とりわけ、56年11月14日の土地測量の際の衝突では、住民や支援者1000人以上が重軽傷を負うという事態になりましたが、政府はその翌日、基地拡張工事のための測量の中止を発表し、米軍基地拡張のための新たな土地の接収を断念しました。

そうした米軍基地の拡張反対闘争が、基地内の農地の返還を求める闘いと結合して、その後も砂川闘争は継続されました。57年7月の基地内農地の継続使用のための測量阻止闘争では、デモ隊の数十人が米軍基地の用地内に入ったのですが、それが日米安保条約の「刑事特別法」違反だとして、その2ヶ月後に突然、大量逮捕事件(「砂川事件」)が発生しました。それに対して、59年3月の「伊達判決」で、「同法は憲法違反」だとして全員に無罪判決が出されました。しかし、その8ヶ月後の検察側の最高裁への「跳躍上訴」で「伊達判決」は取り消されましたが、後に「砂川事件」に対する最高裁判決に対する米国政府の介入があったことが明らかになっています。その後、60年代に入ってからも、ベトナム戦争の激化に伴って基地を拡張しようとする動きはありましたが、67年に誕生した美濃部「革新」都政は基地拡張のための土地の収用認定を取り消し、69年に米軍が基地の移転を発表したことで、「砂川闘争」は幕を閉じました。

そのように、50年代には「本土」と沖縄で米軍基地をめぐる類似の状況があり、反基地闘争を闘う民衆同士の共感もありました。先ほどの映像にあった沖縄の伊江島での反基地闘争を闘った人たちも、「本土」側での反基地闘争に深く共感し、励まされましたし、「本土」の運動の側も、カンパや励ましの手紙を送るなどして沖縄の反基地闘争を支援しました。それにも関わらず、50年代以降、「本土」側の米軍基地の縮小・解体が進む一方で、米軍基地の沖縄への集中が進むことで、米国の「目下の同盟国」である日本国家と「軍事植民地」としての沖縄の関係の可視化が、「本土」の運動者の側にとってさらに困難になってきました。そうした意味で、50年代の「本土」での反基地闘争を改めて思い起こす必要があるのではないかと思います。

日本「復帰」後、70年代半ばまでは、「革新共闘」を中心に、米軍の「実弾砲撃阻止闘争」や反自衛隊闘争が取り組まれていましたが、そうした枠組みによる運動が、しだいに形骸化して勢いを失っていきます。それに代わり、米軍基地内に農地をもちながら土地の返還と反基地を訴える「反戦地主運動」や、それを支援する「一坪反戦地主運動」、また、金武湾のCTS(石油備蓄基地)に反対する「金武湾を守る会」等の乱開発による自然・生活破壊に抵抗する住民運動といった、「革新政党」やその指揮下にある運動でなく、一人一人の闘う者の自主性・主体性に依拠した運動が、闘争の主役になっていきます。

そのような中で、95年9月の「米兵少女暴行事件」への沖縄の民衆の怒りと大田知事による米軍用地の強制使用手続きの「代理署名」拒否への支持・共感が結合して、沖縄全島で反基地闘争が一挙に大きく高揚しました。同年10月21日の宜野湾市・海浜公園での「地位協定の見直し」と「基地の整理縮小」を求める「県民総決起大会」には、8万5千人が結集しましたが、それだけの大規模な「島ぐるみ」の集会が開催されたのは実に40年ぶりのことでした。そうした沖縄全島での反基地の機運の高まりの中で96年9月に実施された全国初の県レベルでの住民投票では、明確に「地位協定の見直し」と「基地の整理縮小」の意思が示されることになりました。しかし、結局、大田知事が「県民投票」から間もなく、「代理署名」の「代行応諾」に転じたことで、再び住民自身が反基地闘争の全面に押し出されることになります。

「米兵少女暴行事件」後の反基地運動の高揚に対して、日米両政府は「沖縄に関する日米特別行動委員会」(SACO)を設置しましたが、そこで普天間基地の移設が「代替施設」の完成と引き替えにされてしまったことが、その後、現在まで続く沖縄の人々の苦しみを生み出すことになりました。「SACO合意」に基づき、97年1月、日米両政府は、普天間基地の返還とのバーターとなる「代替施設」の建設予定地をキャンプ・シュワブのある名護市辺野古沖にすることを発表しました。それに対して、地元の住民組織や基地反対運動グループが中心となって、「県民投票」の経験を活かして、97年12月、名護市での「市民投票」を実現させ、「新基地建設反対」の意思を改めて明確に突きつけました。

その後、2000年の「九州・沖縄サミット」前後の数年間、運動が一時停滞していた時期がありましたが、2004年の沖縄国際大学構内での「米軍ヘリ墜落事件」への抗議行動や、11万人が参加した2007年の沖縄戦での「集団自決」に対する日本軍の関与を否定する教科書検定意見の撤回を求める「県民大会」を経て、反基地運動が再び活発化していき、2004年から高江でのヘリポート建設阻止闘争も開始されました。また、2004年4月から9月まで、辺野古では、調査用やぐらの「占拠」行動により「新基地」建設に向けたボーリング調査を阻止しました。また、07年5月の辺野古での「環境現況調査」に対しても、阻止行動が展開されました。

結局、後に鳩山自身が撤回して辞任に追い込まれましたが、2009年9月に普天間「県外移設」を唱える民主党鳩山政権の誕生後、「県内移設」反対は、再び沖縄全体の世論になり、普天間の「国外」・「県外」移設を求める2010年4月25日の「県民大会」では、9万人が参加しました。また、2012年9月の沖縄の米軍基地でのオスプレイの配備に反対する県民大会には9万5千人が参加した他、オスプレイの配備に抗議して、同年9月26日から30日にかけて普天間基地の主要ゲート前で行われた「普天間ゲート前占拠」闘争では、一時は「人間の鎖」で基地を完全封鎖しました。なお、「本土」ではほとんど報道されていませんが、その後も現在まで、文字通り雨の日も風の日も、普天間の主要ゲート前では、連日、オスプレイと海兵隊の撤退を直接米軍兵士に呼びかける行動が続いています。2013年12月末、任期切れ直前の仲井間知事が辺野古埋め立てを承認して、2014年7月から政府が辺野古新基地建設に着手しています。皆さんもよくご存じのように、それに対する非暴力・直接行動による阻止闘争がキャンプ・シュワブのゲート前で連日行われていますが、それは、高江の「ヘリポート建設反対闘争」はもちろん、普天間ゲート前で取り組まれている占拠・呼びかけ行動と連動するものとしてあります。

2014年の沖縄での名護市長選や知事選、衆議院選等の一連の選挙では、自民党の一部から共産党までが「辺野古新基地建設反対」を掲げて政府与党と闘うという前例のない共闘体制(「オール沖縄」)が成立しました。それと併せて、現在、沖縄では、辺野古や高江、普天間ゲート前等での自立的で粘り強い非暴力・直接行動が、大小様々な職場や地域をベースにした運動団体・運動グループの横断的な関係性によって生み出されているという状況があります。そうした意味で、現在、沖縄の民衆闘争は、「反基地闘争」のレベルを超えて、沖縄全体を1つの〈生のサンジカ〉としてとり戻すことを求めるような段階に入っていると言っても、過言ではないように思います。

① 「四日市公害反対運動」

まず、「四日市公害反対運動」ですが、塩浜地区の第1コンビナートと橋北地区の第2コンビナートを軸とする企業集団の「城下町」である四日市では、1967年に裁判闘争に踏み切った四日市ぜん息患者たちが、「企業あっての地域」という意識の強い地域社会の中で孤立するとともに、それ以外の多数のぜん息患者たちも沈黙を余儀なくされていました。それに対して、自身も四日市ぜんそくの認定患者である僧侶の山崎心月が、68年12月、「四日市公害認定患者の会」を結成して、患者宅を一軒一軒訪ねて話し込みながら、認定患者の9割に当たる480人を組織化することで、公害反対運動が再スタートしました。また、ぜん息患者の子どもをもつ女性たちを中心とする「公害から子どもを守る母の会」も地区ごとに結成され、公害の発生源対策の確立を要求しました。最終的に実現しませんでしたが、とりわけ、第1コンビナートのある磯津の「母の会」では、闘いが当事者の思いとは関係なく、裁判のスケジュールとして進められることへの疑問から、裁判を弁護士任せにするのではなく、自らの言葉で加害企業を告発する「第二次訴訟」を準備するところまでいきました。

そうしたぜんそく患者や「母の会」の闘いを支える「助っ人」・「黒子」として活動したのが、50年代に東亜紡績泊工場の若い女性労働者たちの「綴り方サークル」運動の実践を支えた澤井余志郎や、名古屋大工学部の吉村功たちによる「四日市公害と闘う市民兵の会」でした。澤井・吉村たちは、71年2月から「公害トマレ」の発刊を開始したことを皮切りに、同年4月から「市民兵の会」を発足させましたが、それは「公害トマレ」の編集担当者が毎月交代でその月の幹事になる他は、全員平等で入会申し込みも会費もない組織でした。

また、澤井らは、亜硫酸ガスの検知紙調査、気象観測、ぜん息患者の事態調査、第2コンビナートに隣接する橋北地区での「青空回復運動」、三菱油化河原田工場建設反対運動(闘いの結果、会社側は計画を「白紙撤回」)、住民との学びの場であり、反公害活動を生み出す場としての磯津での「第2期四日市公害市民学校」、また、ぜん息で学校の授業に遅れがちな子どもたちのための「寺小屋」といった、それまでの既成「革新」労組による反公害団体の運動にはなかった、いくつもの活動に取り組みました。澤井・吉村たちは、磯津の「母の会」による「第二次訴訟」の準備にも大きく関わっていましたが、四日市ぜんそく公害裁判の企業側証人への反対尋問の際には、吉村や彼の学生たちは科学データに基づいてもてる力を大いに発揮しました。

② 「イタイタイ病裁判闘争」

富山での公害事件として「イタイタイ病裁判」が全国的によく知られていますが、医師の萩野昇は、戦後、戦地の中国から復員して故郷の婦中町の医院を継いだのですが、そこで診察や往診を行う中で、多発性骨折に苦しみ、激しい痛みを訴える農婦たちに出会ったことで、ようやく「イタイタイ病」の存在が表に出ることになりました。そのように原因不明の「風土病」に苦しみ、死んでゆく患者たちを目の当たりにして、萩野は、医者としての仕事の傍ら、原因の究明に没頭して何年も調査・研究を行いました。その結果、萩野は、「イタイタイ病」の原因が神通川上流の三井金属神岡鉱業所の排水中の重金属によるものだとする「鉱毒説」にたどり着き、1957年12月の「富山県医学会」で発表するのですが、周囲からは冷淡で批判的な反応しかありませんでした。しかし、その後、金沢経済大の吉岡金市や岡山大の小林純といった「同志」の協力を得て、「カドミウム原因説」を立証することになります。68年5月、厚生省は、同説に基づき、「イタイタイ病」を公害病として公的に認定しました。

ようやく「イタイタイ病」の「カドミウム原因説」が公認されるようになった66年11月、地域社会の「沈黙」を打ち破って、「イタイタイ病」に苦しむ家族の姿を見続けてきた小松義久を中心に、患者・家族による被害者団体として「イタイタイ病対策協議会」が発足します。「協議会」は、三井金属鉱業を被告として、68年3月、公害裁判訴訟を行いますが、71年3月の第1次訴訟で原告側全面勝訴の判決を勝ち取った後、72年8月の控訴審で原告の全面勝訴が確定します。なお、この裁判には、富山の弁護士の正力喜之助を始め、県の内外の多くの弁護士が「手弁当」で集まって弁護団を結成して、裁判闘争を支援しました。

③ 「水俣病闘争」

1956年に激烈な症状を伴う「奇病」として水俣病の存在が知られるようになり、59年にはチッソ水俣工場が排出する水銀が原因であることが突き止められたのですが、その年に数千人もの水俣の漁民たちが工場に押しかけて抗議するという事件が起きました。それに対してチッソ企業は、ほんの「涙金」の「見舞金」を支払うことで事態の収拾を図りますが、その後、ほぼ10年近くもの間、水俣病患者や家族たちは、公害によって、「生殖」・「生命」・「生存」・「生活」・「生業」といった「生」の全領域に及ぶような深刻な被害を受けながら、地域社会の中で孤立し、苦闘し続けることになります。

厚生省は、68年にようやく水俣病の原因がチッソ水俣工場の排水中の水銀によるものだということを認めました。それに対して、チッソ企業に補償を求めるための裁判闘争に踏み出すかどうかをめぐって水俣病患者互助会が分裂しますが、それ以降、状況が大きく変わり始め、現地の水俣市の住民による水俣病患者への支援組織として「水俣病対策支援会議」が結成されました。それを励みとして、「今日ただいまから、私たちは国家権力に対して、立ち向かうことになったのでございます」という、熊本裁判への提訴の際の水俣病患者の渡邉栄蔵の発言にも現れているように、69年6月、患者互助会の中の29家族が、補償条件を厚生省に一任した「一任派」から分かれて、「訴訟派」という裁判闘争を闘う主体として結束・「自立」します。

「訴訟派」の水俣病患者たちは、69年に「一任派」の患者たちと同様に上京のための補助金の支給を求めて水俣市役所内で2日間の座り込みを行いますが、そうした患者たちの座り込み行動は実に10年ぶりのことでした。また、熊本を中心に全国の支援者による「水俣病を告発する会」や、医師・研究者を軸に裁判闘争のために水俣病の調査・研究を行う「水俣病研究会」や、「市民会議」を支えた「チッソ第1労組」など、幅広い支援体制が生まれます。なお、70年5月、熊本の「告発する会」のメンバーたちは、350万円という低額の補償金による斡旋を「一任派」の患者たちに強行しようとした「補償処理委員会」の会場の厚生省の一室を占拠して逮捕されるのですが、そのことが大きく報道されたことで、東京を初め、全国各地に次々と「告発する会」が結成されます。

裁判闘争と併せて、自身が水俣病患者であり、「市民会議」のメンバーでもある川本輝夫を中心に未認定患者の「発掘」・「認定」活動が進められましたが、川本たちは、「自主交渉派」として直接、チッソ企業に補償を求めて、チッソ水俣工場前での座り込み闘争を行います。また、70年11月の大阪でのチッソ株主総会では、水俣病患者たちは「一株株主」として鎮魂のご詠歌を詠いながら白装束の巡礼姿で登場して、壇上で江頭豊(えがしら・ゆたか)社長に加害責任を詰め寄るという抗議行動を行いました。さらに、71年12月、川本輝夫ら「自主交渉派」の患者たちは、チッソとの直接交渉を求めて支援者とともにチッソ東京本社を占拠・「籠城」しますが、会社内から排除された後も、患者たちの闘いは、チッソ東京本社前のテントでの座り込みという形で継続されます。 水俣病闘争では、そうした激しい実力闘争を通じて、裁判闘争だけに収斂されるのではない、他の公害闘争にはないような「誰も味わなかった独自の人間の地平」を切り拓いていきます。

④ 「横浜新貨物線反対運動」

1966年4月、国鉄が住民の頭越しに横浜市の住宅地を貫く貨物専用線の新設計画を発表しましたが、それに反対して、同年9月に「反対期成同盟(笹原・菊名地区貨物線反対期成同盟)」が結成され、翌年4月の地元説明会の開催を実力阻止します。新貨物線の建設予定地域では、「住民が自分の生活を守る『地域エゴイズム』こそ、公共の福祉や地域政策の基礎」という主張の下、13の「反対期成同盟」から成る「横浜貨物線反対期成同盟連絡協議会」が発足して、抗議行動を行った結果、69年初めまで工事計画を停止状態に追い込みます。

この「横浜新貨物線反対運動」の大きな特色として、市の広報の配付網が、緊急時の連絡・動員や、運動資金調達のための食品の共同購入・配付のための注文・配達のための連絡網となったり、炊き出しや臨時の託児所の単位になるなど、どちらかと言えば、自民党政治の政治基盤となるような「地域自治会」という枠を、むしろ住民運動の側が積極的に活用したということがあります。その後、工事を容認する飛鳥田「革新」市政と対立しながら、73年の「工事差し止め訴訟」や、さらには74年の横浜市からの「分離宣言」を行うところにまで進みながら、81年の「和解」まで反対運動が継続します。

⑤ 「三里塚闘争」

「反公害・反開発」の地域住民運動の中で最も激しい闘いの1つが、千葉県の北総台地で繰り広げられた「三里塚闘争」ですが、1965年に羽田空港に変わる「新国際空港」の予定地として候補にあがっていたのは、三里塚から数キロ先の富里・八街(やちまた)一帯でした。それに対して富里村の農民たちは、ただちに「反対同盟」を結成し、抗議・陳情活動や、翌66年には千葉県庁に乱入するといった激しい反対運動を展開しました。そうした反対運動によって「新国際空港」建設計画自体が挫折することを恐れて、66年6月、政府は、農民の頭越しに下総御料牧場のある三里塚と芝山町一帯を新たに新空港建設予定地にする方向で当時の友納千葉県知事と協議を行い、同年7月に政府は新空港の位置・規模を閣議決定しましたが、そのことがその後の長きに渡る三里塚の農民たちの苦難を生み出すことになります。

三里塚・芝山地区が新空港建設予定地に指定されるとすぐに、三里塚と芝山のそれぞれで新空港建設反対を掲げる「反対同盟」(「三里塚新国際空港建設反対同盟」・「芝山空港反対同盟」)が結成され、68年8月には2つの「反対同盟」は連合して、戸村一作を委員長とする「三里塚・芝山連合空港反対同盟」が結成されました。当初は、三里塚・芝山地区のほとんどの農家が新空港建設に反対でしたが、様々な「利益誘導」や「賛成派」農民の組織化により、その頃には、「条件付き」も含めた「賛成派」が8割、「反対派」が2割という状況になります。また、三里塚での新空港建設反対運動の当初は、「革新政党」も支援を行っていましたが、67年10月の機動隊を導入した新空港の境界線の確定のための「くい打ち作業」では、作業の阻止のために座り込みで抵抗する農民たちを尻目に共産党が闘争から離脱したことから、現地の「反対派」農民と共産党との共闘体制が決裂します。また、社会党もしだいに三里塚闘争と距離を置くようになり、闘争への影響力を失っていきます。

その一方で、67年11月の「三派全学連」の闘争への参加以降、三里塚闘争にしだいにいわゆる「新左翼」の(元)学生活動家や政治組織が関わるようになっていきます。そうした中で、「日本農民の誇りや生活や未来などをかけた闘いの正念場」として、68年2、3月の成田市役所内の空港公団分室の「実力封鎖」や68年5月からのボーリング調査阻止闘争、70年の3次にわたる「強制測量阻止闘争」等、現地農民と支援者との連帯行動による一連の実力闘争が展開されました。その中でも最も激しい闘いとなったのが、71年の「第1次強制代執行」阻止闘争(2月22日~3月6日)と同年9月の「第2次強制代執行」阻止闘争でしたが、とりわけ、後者では、三里塚・東峰十字路で支援学生と機動隊との激突により3人の機動隊が死亡するという事態になりました。

ところで、三里塚闘争というと、どうしてもそうした戦闘的な実力阻止闘争にだけ目が行きがちですが、見落としてはならないのは、そうした闘争を通じて、現地の住民たちが、旧来の「男尊女卑」的・「家父長」的な農村共同体のあり方を組み替えていったことです(「おっからが集まると、今まではおやじさんの悪口と着物と子どものことに話が限られていたが、闘争が始まってからは、空港の討論会になりましたよ。これまで部落の話と言えば、おやじさんらがやることだった。それが闘争になってから、今日来た嫁でも堂々とものが言える。そういう習慣になったよ。こんな楽しいことはない。女どもがなんでも男なみになったのだから、これがよう革命ちゅうもんじゃないかと思っているよ」)。また、それまで部落ごとに孤立しがちで閉鎖的な地域社会の中に、昼でも夜でもあちこちの部落に足を運んで酒を飲みながら、闘いの話に花を咲かせるような、開放的な人間関係や交流を生み出していきました。

「反対同盟」の各部落では、部落内の家の平等を原則として同盟役員を選出し、部落集会で基本方針を決定するとともに、部落代表の集まりである実行役員会が執行機関の役割を果たしました。そうした部落単位の組織と合わせて、現地の農民たちは、「青年行動隊」・「婦人行動隊」・「老人行動隊・決死隊」・「少年行動隊」といった年齢層や男女別に、部落横断的な行動グループを形成しました。また、「反対派」農民同士の交代での農作業から、学生・支援者による「援農」、都市部の消費者への有機野菜の直売運動等のような、空港建設阻止闘争と「農」との結合の試みも生まれました。

そのように、闘いを通じて従来の農村共同体の中の関係が大きく組み変わっていくことと併せて、三里塚闘争は、大木よねの「とうそうせんげん」に現れているように、それまで農村共同体の「周縁」で生きてきた者が、闘争を通じて新たな共同性や自らの尊厳を回復・確認するための契機でもありました。(「おら 、七つのときに子守に出されて、何やるって無我夢中だった。面白いこと、朗らかに暮らしたってのはなかったね。だから闘争が一番楽しかっただ。もう、おらの身はおれの身のようであって、おらの身でねえのだから、おら、反対同盟さ、身預けてあるだから、誰がなんと言っても、こぎつけるまで頑張ります」)

以上、観てきたように、「四大公害闘争」と呼ばれるものも含めた「反公害・反開発」住民運動では、運動ごとに激しさの違いはあれ、議会政治や「カンパニア闘争」の枠を超えない「戦後革新運動」的な運動パラダイムを打破して、当事者が「自己組織化」を進め、国家権力や資本との直接対決を辞さない実力闘争に踏み出したことが、運動の新たな平面を切り拓く契機になってきました。その際に、地域内の人々の関係が大きく組み替わるとともに、闘いの中での異質な主体同士の出会い・結合や、対抗的な社会空間、また、「経済成長至上主義」や「公共性」を問う「抵抗の文化・思想」が闘いの中で生み出されました。また、闘争以前から地域社会の中で「周辺」的な位置に置かれていた人々にとって、そうした闘いが、しばしば自らの人間性や尊厳を回復する重要な機会であったことも、忘れたはならないでしょう。

その前に、あらかじめ言っておきますと、『米騒動』後の100年という時間の流れを縦軸に置いて日本の民衆運動を捉えようとする際に、敗戦後まで日本は朝鮮半島や台湾といった海外の植民地を含めた帝国としてあったので、その中には当然、この列島を横断するような幅やふくらみが含まれているわけです。とりわけ、「戦後ゼロ年」から50年代初めにかけての日本の民衆運動というのは、朝鮮半島の出身者やそこに出自をもつ人々の存在を抜きにしては本来語れないものです。今日の私の提起ではそこには詳しく触れませんが、そうした人々との共同闘争や連帯の模索については、次の「シーン4」で詳しく取り上げる予定です。

(1)『米騒動』と被差別部落 集団的な実力闘争の経験から「水平社」の結成へ

富山を「震源地」とする1918年の『米騒動』は、8月10日に名古屋と京都にまで「飛び火」してから全国各地に拡大していきましたが、とりわけ、京都の『米騒動』では、真っ先に立ち上がったのは、京都市内の東七条(柳原)といった被差別部落の住民でした。「お前たちに売る米はない」といった差別的な言動への怒りがいくつもの被差別部落での『米騒動』につながったと言われていますが、貧困に加えて日常的な差別に苦しむ被差別部落の人たちにとって、『米騒動』は米の廉売を求めると同時に、自分たちを差別・抑圧する支配秩序の枠からあえて離脱・逸脱しようとするものだったと言ってもいいでしょう。京都での『米騒動』では、8月10日夜に京都市内の6つの被差別部落の内、5つが「発火点」になったと言われていますが、奈良や三重といった関西の他の地域でも、多くの被差別部落の人々が『米騒動』に立ち上がりました。ただ、ここで注意しなければならないのは、1918年末までの『米騒動』での逮捕者8,185人中、人口比で2%に満たない被差別部落の人々が887人と1割以上を占めていることです。そこにも明らかなように、被差別部落の人々に対する差別意識が、『米騒動』後の過酷な刑事弾圧となって現れましたが、中には、『米騒動』の際に米屋で安く米を買っただけの被差別部落の人たちが逮捕され、懲役刑を受けるということもありました。その背景には、「強欲凶暴の徒輩」という被差別部落の人々への警察の強い差別意識や、日頃、差別・抑圧を堪え忍んできた被差別部落民が決起したことへの恐怖があったと言ってもいいでしょう。

研究者の間では、『米騒動』とその後の部落解放運動との関係をどう考えるかということが長く論議されてきましたが、現在では、『米騒動』への参加が、そのままストレートに後の融和主義と一線を画した部落解放運動に直結したのではない、というのが定説になっているようです。そうではあれ、集団的な実力闘争によって米の廉売を獲得した経験が、後の「水平社」結成への重要な下地になったということは間違いなくあるように思います。

(2)「食」を仲立ちにした〈生のサンジカ〉 30年代半ばの「緩やかな反ファシズム連合」を生んだ「京都消費組合」

戦後、GHQによる謀略事件とも言われる列車転覆事故の「松方事件」や、1961年当時「大逆事件」の唯一の生存者の坂本清馬と森近運平の妹の栄子を原告とする「大逆事件」の再審請求の裁判に弁護士として関わった能勢克男(のせかつお)という人がいます。彼は若い頃京都の同志社大学法学部の教授だったのですが、1929年の「同志社大学騒動」で大学を追われた後、「ストライキ崩れ」の仲間や、後に国会図書館の初代館長になる中井正一(なかいまさかず)と一緒に、同年、「京都家庭消費組合」を設立します。能勢らは最初、一軒一軒面識もない人たちを訪ねて組合員を募るところからスタートしたのですが、その発起人には、河上肇や助手時代の湯川秀樹、西田幾多郎、田辺元、和辻哲郎といった当時の著名な知識人が名を連ねています。30年代初頭の京都では、「組織未満」や準備会的なものも含めて、いくつもの「無産者」や朝鮮人労働者による消費組合が発足していましたが、1932年、「京都家庭消費組合」を軸にそれらを1つの組織にまとめて、「労働者、農民、地域人、小市民、学生、朝鮮人の統一戦線」として「京都消費組合」が結成されました。「京都消費組合」は、能勢克男や中井正一といった京都の「インテリ小市民層」と労働者との出会い・連帯の場になるとともに、「シーン3」の映像にあった1932年の「昭和米よこせ運動」の京都での中心となって、闘争で獲得した「政府払下米」の廉売を組合員に行いました。

京都の消費組合運動で興味深いのは、そうした能勢や中井たちの消費組合運動や研究会活動による交友関係を軸に、戦時色の強まる30年代半ばの時期に、ヨーロッパの反ファシズム運動の動向を伝える「世界文化」誌(1935年~37年)や、映画・音楽等の欧米の最新文化を紹介する「文化新聞・土曜日」(36年7月~37年11月)が創刊されたことです。「文化新聞・土曜日」の編集や執筆には能勢や中井が関わっていましたが、実際にこの雑誌の企画や、資金の工面、販売先の獲得といった実務を行っていたのは、斎藤雷太郎という大部屋俳優でした。残念ながら、それらの雑誌の発刊から程なくして、能勢、中井、斎藤が検挙されることで、そのような雑誌メディアを通じた「緩やかな反ファシズム連合」の形成の試みは、中断されてしまいます。

「土曜日」には、雑誌のタイトルの下に「憩いと想(おも)いの午後」というキャッチフレーズが書かれていましたが、「食」という私・たちの身体的な必要を満たすための「消費組合」を仲立ちとして、日本国家が戦争へと突き進む時代状況に対する批判・抵抗として豊かな文化の享受が目指されたことは、『米騒動』後の民衆運動の歩みの中で大きな意味をもつことのように思います。

(3)50年代の「本土」での反基地闘争としての「内灘闘争」・「砂川闘争」

「反基地闘争」と言うと、すぐに沖縄での闘いが思い浮かぶと思いますが、50年代初頭に「本土」側でも米軍基地反対運動が各地で活発に展開された時代がありました。その中でも、金沢市の北の河北潟の内灘砂丘を現地とする「内灘闘争」について聞いたことがあるという人は多いと思いますが、これは戦後の「本土」での米軍基地反対運動の先駆けとして全国的に注目された闘いでした。1952年9月、政府は、旧陸軍の演習場だった内灘砂丘一帯を米軍の各種砲弾試射場に指定したことから、現地の内灘の住民たちを中心にムシロ旗を掲げて県庁に押しかけるといった反対運動が始まります。この内灘砂丘が試射場に指定された背景には、石川県の小松製作所で朝鮮戦争のための砲弾を製造していたということもあるようです。同年12月、政府は、砲弾試射場として内灘砂丘の無期限使用を閣議決定しましたが、住民たちは、あくまでも試射の中止と土地の返還と求めて試射場内での座り込みを行いました。また、住民への支援として多くの学生や労働者たちがデモを行った他、北鉄労働組合は「軍需物資輸送拒否スト」で闘争を支援しました。そうした闘いの結果、米軍の実弾試射場の砂丘の「無期限使用」を期限付きに変更させて、57年の米軍撤収により土地の返還を実現しました。

もう一つ、「砂川闘争」について言うと、東京都の砂川町(現在は立川市の一部)の旧日本軍の陸軍航空隊が駐屯していた土地が戦後、米軍に接収されたのですが、55年、砂川米軍基地の飛行場の拡張計画が突然もちあがり、さらに土地が奪われることになるという事態に対して、「座り込み」といった形で、砂川の住民による「街ぐるみ」の反対運動が始まりました。その後、基地拡張のための農地の強制収容に向けた測量の際に、警官隊が住民や支援の学生・労働者と何度も激しく衝突しました。とりわけ、56年11月14日の土地測量の際の衝突では、住民や支援者1000人以上が重軽傷を負うという事態になりましたが、政府はその翌日、基地拡張工事のための測量の中止を発表し、米軍基地拡張のための新たな土地の接収を断念しました。

そうした米軍基地の拡張反対闘争が、基地内の農地の返還を求める闘いと結合して、その後も砂川闘争は継続されました。57年7月の基地内農地の継続使用のための測量阻止闘争では、デモ隊の数十人が米軍基地の用地内に入ったのですが、それが日米安保条約の「刑事特別法」違反だとして、その2ヶ月後に突然、大量逮捕事件(「砂川事件」)が発生しました。それに対して、59年3月の「伊達判決」で、「同法は憲法違反」だとして全員に無罪判決が出されました。しかし、その8ヶ月後の検察側の最高裁への「跳躍上訴」で「伊達判決」は取り消されましたが、後に「砂川事件」に対する最高裁判決に対する米国政府の介入があったことが明らかになっています。その後、60年代に入ってからも、ベトナム戦争の激化に伴って基地を拡張しようとする動きはありましたが、67年に誕生した美濃部「革新」都政は基地拡張のための土地の収用認定を取り消し、69年に米軍が基地の移転を発表したことで、「砂川闘争」は幕を閉じました。

そのように、50年代には「本土」と沖縄で米軍基地をめぐる類似の状況があり、反基地闘争を闘う民衆同士の共感もありました。先ほどの映像にあった沖縄の伊江島での反基地闘争を闘った人たちも、「本土」側での反基地闘争に深く共感し、励まされましたし、「本土」の運動の側も、カンパや励ましの手紙を送るなどして沖縄の反基地闘争を支援しました。それにも関わらず、50年代以降、「本土」側の米軍基地の縮小・解体が進む一方で、米軍基地の沖縄への集中が進むことで、米国の「目下の同盟国」である日本国家と「軍事植民地」としての沖縄の関係の可視化が、「本土」の運動者の側にとってさらに困難になってきました。そうした意味で、50年代の「本土」での反基地闘争を改めて思い起こす必要があるのではないかと思います。

(4)50年代半ばの「島ぐるみ闘争」から現在の「オール沖縄」の闘いへ

先ほどの映像で50年代半ばの沖縄での「島ぐるみ闘争」について触れましたが、「島ぐるみ闘争」は、いったんは軍用地使用料の「一括払い」の撤回と軍用地料の引き上げによって収束したのですが、その後60年代に入ってから、「祖国復帰」運動が米軍支配下からの解放を求める動きと一体化して活発に展開されます。その一方で、「復帰」後も在沖米軍基地が駐留を続けるという意向が伝えられる中で、沖縄の日本「復帰」が日米の軍事協力体制の強化の一環であることがしだいに明確になり、沖縄の民衆の意識が大きく変化していきます。今回は詳しく触れることはしませんが、60年代末から70年代初頭にかけて、「祖国」幻想や「同化主義」と決別して日本国家への「復帰」それ自体を問う「反復帰」の思想や運動が、ベトナム反戦闘争と結合して展開されます。日本「復帰」後、70年代半ばまでは、「革新共闘」を中心に、米軍の「実弾砲撃阻止闘争」や反自衛隊闘争が取り組まれていましたが、そうした枠組みによる運動が、しだいに形骸化して勢いを失っていきます。それに代わり、米軍基地内に農地をもちながら土地の返還と反基地を訴える「反戦地主運動」や、それを支援する「一坪反戦地主運動」、また、金武湾のCTS(石油備蓄基地)に反対する「金武湾を守る会」等の乱開発による自然・生活破壊に抵抗する住民運動といった、「革新政党」やその指揮下にある運動でなく、一人一人の闘う者の自主性・主体性に依拠した運動が、闘争の主役になっていきます。

そのような中で、95年9月の「米兵少女暴行事件」への沖縄の民衆の怒りと大田知事による米軍用地の強制使用手続きの「代理署名」拒否への支持・共感が結合して、沖縄全島で反基地闘争が一挙に大きく高揚しました。同年10月21日の宜野湾市・海浜公園での「地位協定の見直し」と「基地の整理縮小」を求める「県民総決起大会」には、8万5千人が結集しましたが、それだけの大規模な「島ぐるみ」の集会が開催されたのは実に40年ぶりのことでした。そうした沖縄全島での反基地の機運の高まりの中で96年9月に実施された全国初の県レベルでの住民投票では、明確に「地位協定の見直し」と「基地の整理縮小」の意思が示されることになりました。しかし、結局、大田知事が「県民投票」から間もなく、「代理署名」の「代行応諾」に転じたことで、再び住民自身が反基地闘争の全面に押し出されることになります。

「米兵少女暴行事件」後の反基地運動の高揚に対して、日米両政府は「沖縄に関する日米特別行動委員会」(SACO)を設置しましたが、そこで普天間基地の移設が「代替施設」の完成と引き替えにされてしまったことが、その後、現在まで続く沖縄の人々の苦しみを生み出すことになりました。「SACO合意」に基づき、97年1月、日米両政府は、普天間基地の返還とのバーターとなる「代替施設」の建設予定地をキャンプ・シュワブのある名護市辺野古沖にすることを発表しました。それに対して、地元の住民組織や基地反対運動グループが中心となって、「県民投票」の経験を活かして、97年12月、名護市での「市民投票」を実現させ、「新基地建設反対」の意思を改めて明確に突きつけました。

その後、2000年の「九州・沖縄サミット」前後の数年間、運動が一時停滞していた時期がありましたが、2004年の沖縄国際大学構内での「米軍ヘリ墜落事件」への抗議行動や、11万人が参加した2007年の沖縄戦での「集団自決」に対する日本軍の関与を否定する教科書検定意見の撤回を求める「県民大会」を経て、反基地運動が再び活発化していき、2004年から高江でのヘリポート建設阻止闘争も開始されました。また、2004年4月から9月まで、辺野古では、調査用やぐらの「占拠」行動により「新基地」建設に向けたボーリング調査を阻止しました。また、07年5月の辺野古での「環境現況調査」に対しても、阻止行動が展開されました。

結局、後に鳩山自身が撤回して辞任に追い込まれましたが、2009年9月に普天間「県外移設」を唱える民主党鳩山政権の誕生後、「県内移設」反対は、再び沖縄全体の世論になり、普天間の「国外」・「県外」移設を求める2010年4月25日の「県民大会」では、9万人が参加しました。また、2012年9月の沖縄の米軍基地でのオスプレイの配備に反対する県民大会には9万5千人が参加した他、オスプレイの配備に抗議して、同年9月26日から30日にかけて普天間基地の主要ゲート前で行われた「普天間ゲート前占拠」闘争では、一時は「人間の鎖」で基地を完全封鎖しました。なお、「本土」ではほとんど報道されていませんが、その後も現在まで、文字通り雨の日も風の日も、普天間の主要ゲート前では、連日、オスプレイと海兵隊の撤退を直接米軍兵士に呼びかける行動が続いています。2013年12月末、任期切れ直前の仲井間知事が辺野古埋め立てを承認して、2014年7月から政府が辺野古新基地建設に着手しています。皆さんもよくご存じのように、それに対する非暴力・直接行動による阻止闘争がキャンプ・シュワブのゲート前で連日行われていますが、それは、高江の「ヘリポート建設反対闘争」はもちろん、普天間ゲート前で取り組まれている占拠・呼びかけ行動と連動するものとしてあります。

2014年の沖縄での名護市長選や知事選、衆議院選等の一連の選挙では、自民党の一部から共産党までが「辺野古新基地建設反対」を掲げて政府与党と闘うという前例のない共闘体制(「オール沖縄」)が成立しました。それと併せて、現在、沖縄では、辺野古や高江、普天間ゲート前等での自立的で粘り強い非暴力・直接行動が、大小様々な職場や地域をベースにした運動団体・運動グループの横断的な関係性によって生み出されているという状況があります。そうした意味で、現在、沖縄の民衆闘争は、「反基地闘争」のレベルを超えて、沖縄全体を1つの〈生のサンジカ〉としてとり戻すことを求めるような段階に入っていると言っても、過言ではないように思います。

(5)「反公害・反開発」住民運動が切り拓いた地平とは

最後に、70年代を中心に繰り広げられた「反公害・反開発」の闘いについてお話ししたいと思います。とりわけ、それらの闘いを通じて生み出された人々の〈結び=合い〉・〈組み・合い〉の中に、私・たちが〈生のサンジカ〉と呼んでいる、闘う者同士の水平的・解放的な関係性とそこで求められている対抗的な社会像とが不可分なあり方が、はっきりと示されているように感じています。① 「四日市公害反対運動」 闘争の原動力となった「母の会」と「公害市民学校」

まず、「四日市公害反対運動」ですが、塩浜地区の第1コンビナートと橋北地区の第2コンビナートを軸とする企業集団の「城下町」である四日市では、1967年に裁判闘争に踏み切った四日市ぜん息患者たちが、「企業あっての地域」という意識の強い地域社会の中で孤立するとともに、それ以外の多数のぜん息患者たちも沈黙を余儀なくされていました。それに対して、自身も四日市ぜんそくの認定患者である僧侶の山崎心月が、68年12月、「四日市公害認定患者の会」を結成して、患者宅を一軒一軒訪ねて話し込みながら、認定患者の9割に当たる480人を組織化することで、公害反対運動が再スタートしました。また、ぜん息患者の子どもをもつ女性たちを中心とする「公害から子どもを守る母の会」も地区ごとに結成され、公害の発生源対策の確立を要求しました。最終的に実現しませんでしたが、とりわけ、第1コンビナートのある磯津の「母の会」では、闘いが当事者の思いとは関係なく、裁判のスケジュールとして進められることへの疑問から、裁判を弁護士任せにするのではなく、自らの言葉で加害企業を告発する「第二次訴訟」を準備するところまでいきました。そうしたぜんそく患者や「母の会」の闘いを支える「助っ人」・「黒子」として活動したのが、50年代に東亜紡績泊工場の若い女性労働者たちの「綴り方サークル」運動の実践を支えた澤井余志郎や、名古屋大工学部の吉村功たちによる「四日市公害と闘う市民兵の会」でした。澤井・吉村たちは、71年2月から「公害トマレ」の発刊を開始したことを皮切りに、同年4月から「市民兵の会」を発足させましたが、それは「公害トマレ」の編集担当者が毎月交代でその月の幹事になる他は、全員平等で入会申し込みも会費もない組織でした。

また、澤井らは、亜硫酸ガスの検知紙調査、気象観測、ぜん息患者の事態調査、第2コンビナートに隣接する橋北地区での「青空回復運動」、三菱油化河原田工場建設反対運動(闘いの結果、会社側は計画を「白紙撤回」)、住民との学びの場であり、反公害活動を生み出す場としての磯津での「第2期四日市公害市民学校」、また、ぜん息で学校の授業に遅れがちな子どもたちのための「寺小屋」といった、それまでの既成「革新」労組による反公害団体の運動にはなかった、いくつもの活動に取り組みました。澤井・吉村たちは、磯津の「母の会」による「第二次訴訟」の準備にも大きく関わっていましたが、四日市ぜんそく公害裁判の企業側証人への反対尋問の際には、吉村や彼の学生たちは科学データに基づいてもてる力を大いに発揮しました。

② 「イタイタイ病裁判闘争」 地域社会の「沈黙」を打ち破って裁判闘争に踏み出す

富山での公害事件として「イタイタイ病裁判」が全国的によく知られていますが、医師の萩野昇は、戦後、戦地の中国から復員して故郷の婦中町の医院を継いだのですが、そこで診察や往診を行う中で、多発性骨折に苦しみ、激しい痛みを訴える農婦たちに出会ったことで、ようやく「イタイタイ病」の存在が表に出ることになりました。そのように原因不明の「風土病」に苦しみ、死んでゆく患者たちを目の当たりにして、萩野は、医者としての仕事の傍ら、原因の究明に没頭して何年も調査・研究を行いました。その結果、萩野は、「イタイタイ病」の原因が神通川上流の三井金属神岡鉱業所の排水中の重金属によるものだとする「鉱毒説」にたどり着き、1957年12月の「富山県医学会」で発表するのですが、周囲からは冷淡で批判的な反応しかありませんでした。しかし、その後、金沢経済大の吉岡金市や岡山大の小林純といった「同志」の協力を得て、「カドミウム原因説」を立証することになります。68年5月、厚生省は、同説に基づき、「イタイタイ病」を公害病として公的に認定しました。ようやく「イタイタイ病」の「カドミウム原因説」が公認されるようになった66年11月、地域社会の「沈黙」を打ち破って、「イタイタイ病」に苦しむ家族の姿を見続けてきた小松義久を中心に、患者・家族による被害者団体として「イタイタイ病対策協議会」が発足します。「協議会」は、三井金属鉱業を被告として、68年3月、公害裁判訴訟を行いますが、71年3月の第1次訴訟で原告側全面勝訴の判決を勝ち取った後、72年8月の控訴審で原告の全面勝訴が確定します。なお、この裁判には、富山の弁護士の正力喜之助を始め、県の内外の多くの弁護士が「手弁当」で集まって弁護団を結成して、裁判闘争を支援しました。

③ 「水俣病闘争」 チッソとの直接交渉を求める実力行動を通じて裁判闘争の枠を越えた未踏の地平へ

1956年に激烈な症状を伴う「奇病」として水俣病の存在が知られるようになり、59年にはチッソ水俣工場が排出する水銀が原因であることが突き止められたのですが、その年に数千人もの水俣の漁民たちが工場に押しかけて抗議するという事件が起きました。それに対してチッソ企業は、ほんの「涙金」の「見舞金」を支払うことで事態の収拾を図りますが、その後、ほぼ10年近くもの間、水俣病患者や家族たちは、公害によって、「生殖」・「生命」・「生存」・「生活」・「生業」といった「生」の全領域に及ぶような深刻な被害を受けながら、地域社会の中で孤立し、苦闘し続けることになります。厚生省は、68年にようやく水俣病の原因がチッソ水俣工場の排水中の水銀によるものだということを認めました。それに対して、チッソ企業に補償を求めるための裁判闘争に踏み出すかどうかをめぐって水俣病患者互助会が分裂しますが、それ以降、状況が大きく変わり始め、現地の水俣市の住民による水俣病患者への支援組織として「水俣病対策支援会議」が結成されました。それを励みとして、「今日ただいまから、私たちは国家権力に対して、立ち向かうことになったのでございます」という、熊本裁判への提訴の際の水俣病患者の渡邉栄蔵の発言にも現れているように、69年6月、患者互助会の中の29家族が、補償条件を厚生省に一任した「一任派」から分かれて、「訴訟派」という裁判闘争を闘う主体として結束・「自立」します。

「訴訟派」の水俣病患者たちは、69年に「一任派」の患者たちと同様に上京のための補助金の支給を求めて水俣市役所内で2日間の座り込みを行いますが、そうした患者たちの座り込み行動は実に10年ぶりのことでした。また、熊本を中心に全国の支援者による「水俣病を告発する会」や、医師・研究者を軸に裁判闘争のために水俣病の調査・研究を行う「水俣病研究会」や、「市民会議」を支えた「チッソ第1労組」など、幅広い支援体制が生まれます。なお、70年5月、熊本の「告発する会」のメンバーたちは、350万円という低額の補償金による斡旋を「一任派」の患者たちに強行しようとした「補償処理委員会」の会場の厚生省の一室を占拠して逮捕されるのですが、そのことが大きく報道されたことで、東京を初め、全国各地に次々と「告発する会」が結成されます。

裁判闘争と併せて、自身が水俣病患者であり、「市民会議」のメンバーでもある川本輝夫を中心に未認定患者の「発掘」・「認定」活動が進められましたが、川本たちは、「自主交渉派」として直接、チッソ企業に補償を求めて、チッソ水俣工場前での座り込み闘争を行います。また、70年11月の大阪でのチッソ株主総会では、水俣病患者たちは「一株株主」として鎮魂のご詠歌を詠いながら白装束の巡礼姿で登場して、壇上で江頭豊(えがしら・ゆたか)社長に加害責任を詰め寄るという抗議行動を行いました。さらに、71年12月、川本輝夫ら「自主交渉派」の患者たちは、チッソとの直接交渉を求めて支援者とともにチッソ東京本社を占拠・「籠城」しますが、会社内から排除された後も、患者たちの闘いは、チッソ東京本社前のテントでの座り込みという形で継続されます。 水俣病闘争では、そうした激しい実力闘争を通じて、裁判闘争だけに収斂されるのではない、他の公害闘争にはないような「誰も味わなかった独自の人間の地平」を切り拓いていきます。

④ 「横浜新貨物線反対運動」 住民の「地域エゴ」こそ「公共の福祉」・「住民自治」の礎(いしずえ)!

1966年4月、国鉄が住民の頭越しに横浜市の住宅地を貫く貨物専用線の新設計画を発表しましたが、それに反対して、同年9月に「反対期成同盟(笹原・菊名地区貨物線反対期成同盟)」が結成され、翌年4月の地元説明会の開催を実力阻止します。新貨物線の建設予定地域では、「住民が自分の生活を守る『地域エゴイズム』こそ、公共の福祉や地域政策の基礎」という主張の下、13の「反対期成同盟」から成る「横浜貨物線反対期成同盟連絡協議会」が発足して、抗議行動を行った結果、69年初めまで工事計画を停止状態に追い込みます。この「横浜新貨物線反対運動」の大きな特色として、市の広報の配付網が、緊急時の連絡・動員や、運動資金調達のための食品の共同購入・配付のための注文・配達のための連絡網となったり、炊き出しや臨時の託児所の単位になるなど、どちらかと言えば、自民党政治の政治基盤となるような「地域自治会」という枠を、むしろ住民運動の側が積極的に活用したということがあります。その後、工事を容認する飛鳥田「革新」市政と対立しながら、73年の「工事差し止め訴訟」や、さらには74年の横浜市からの「分離宣言」を行うところにまで進みながら、81年の「和解」まで反対運動が継続します。

⑤ 「三里塚闘争」 〈土〉を武器として権力と対決する

「反公害・反開発」の地域住民運動の中で最も激しい闘いの1つが、千葉県の北総台地で繰り広げられた「三里塚闘争」ですが、1965年に羽田空港に変わる「新国際空港」の予定地として候補にあがっていたのは、三里塚から数キロ先の富里・八街(やちまた)一帯でした。それに対して富里村の農民たちは、ただちに「反対同盟」を結成し、抗議・陳情活動や、翌66年には千葉県庁に乱入するといった激しい反対運動を展開しました。そうした反対運動によって「新国際空港」建設計画自体が挫折することを恐れて、66年6月、政府は、農民の頭越しに下総御料牧場のある三里塚と芝山町一帯を新たに新空港建設予定地にする方向で当時の友納千葉県知事と協議を行い、同年7月に政府は新空港の位置・規模を閣議決定しましたが、そのことがその後の長きに渡る三里塚の農民たちの苦難を生み出すことになります。三里塚・芝山地区が新空港建設予定地に指定されるとすぐに、三里塚と芝山のそれぞれで新空港建設反対を掲げる「反対同盟」(「三里塚新国際空港建設反対同盟」・「芝山空港反対同盟」)が結成され、68年8月には2つの「反対同盟」は連合して、戸村一作を委員長とする「三里塚・芝山連合空港反対同盟」が結成されました。当初は、三里塚・芝山地区のほとんどの農家が新空港建設に反対でしたが、様々な「利益誘導」や「賛成派」農民の組織化により、その頃には、「条件付き」も含めた「賛成派」が8割、「反対派」が2割という状況になります。また、三里塚での新空港建設反対運動の当初は、「革新政党」も支援を行っていましたが、67年10月の機動隊を導入した新空港の境界線の確定のための「くい打ち作業」では、作業の阻止のために座り込みで抵抗する農民たちを尻目に共産党が闘争から離脱したことから、現地の「反対派」農民と共産党との共闘体制が決裂します。また、社会党もしだいに三里塚闘争と距離を置くようになり、闘争への影響力を失っていきます。

その一方で、67年11月の「三派全学連」の闘争への参加以降、三里塚闘争にしだいにいわゆる「新左翼」の(元)学生活動家や政治組織が関わるようになっていきます。そうした中で、「日本農民の誇りや生活や未来などをかけた闘いの正念場」として、68年2、3月の成田市役所内の空港公団分室の「実力封鎖」や68年5月からのボーリング調査阻止闘争、70年の3次にわたる「強制測量阻止闘争」等、現地農民と支援者との連帯行動による一連の実力闘争が展開されました。その中でも最も激しい闘いとなったのが、71年の「第1次強制代執行」阻止闘争(2月22日~3月6日)と同年9月の「第2次強制代執行」阻止闘争でしたが、とりわけ、後者では、三里塚・東峰十字路で支援学生と機動隊との激突により3人の機動隊が死亡するという事態になりました。

ところで、三里塚闘争というと、どうしてもそうした戦闘的な実力阻止闘争にだけ目が行きがちですが、見落としてはならないのは、そうした闘争を通じて、現地の住民たちが、旧来の「男尊女卑」的・「家父長」的な農村共同体のあり方を組み替えていったことです(「おっからが集まると、今まではおやじさんの悪口と着物と子どものことに話が限られていたが、闘争が始まってからは、空港の討論会になりましたよ。これまで部落の話と言えば、おやじさんらがやることだった。それが闘争になってから、今日来た嫁でも堂々とものが言える。そういう習慣になったよ。こんな楽しいことはない。女どもがなんでも男なみになったのだから、これがよう革命ちゅうもんじゃないかと思っているよ」)。また、それまで部落ごとに孤立しがちで閉鎖的な地域社会の中に、昼でも夜でもあちこちの部落に足を運んで酒を飲みながら、闘いの話に花を咲かせるような、開放的な人間関係や交流を生み出していきました。

「反対同盟」の各部落では、部落内の家の平等を原則として同盟役員を選出し、部落集会で基本方針を決定するとともに、部落代表の集まりである実行役員会が執行機関の役割を果たしました。そうした部落単位の組織と合わせて、現地の農民たちは、「青年行動隊」・「婦人行動隊」・「老人行動隊・決死隊」・「少年行動隊」といった年齢層や男女別に、部落横断的な行動グループを形成しました。また、「反対派」農民同士の交代での農作業から、学生・支援者による「援農」、都市部の消費者への有機野菜の直売運動等のような、空港建設阻止闘争と「農」との結合の試みも生まれました。

そのように、闘いを通じて従来の農村共同体の中の関係が大きく組み変わっていくことと併せて、三里塚闘争は、大木よねの「とうそうせんげん」に現れているように、それまで農村共同体の「周縁」で生きてきた者が、闘争を通じて新たな共同性や自らの尊厳を回復・確認するための契機でもありました。(「おら 、七つのときに子守に出されて、何やるって無我夢中だった。面白いこと、朗らかに暮らしたってのはなかったね。だから闘争が一番楽しかっただ。もう、おらの身はおれの身のようであって、おらの身でねえのだから、おら、反対同盟さ、身預けてあるだから、誰がなんと言っても、こぎつけるまで頑張ります」)

以上、観てきたように、「四大公害闘争」と呼ばれるものも含めた「反公害・反開発」住民運動では、運動ごとに激しさの違いはあれ、議会政治や「カンパニア闘争」の枠を超えない「戦後革新運動」的な運動パラダイムを打破して、当事者が「自己組織化」を進め、国家権力や資本との直接対決を辞さない実力闘争に踏み出したことが、運動の新たな平面を切り拓く契機になってきました。その際に、地域内の人々の関係が大きく組み替わるとともに、闘いの中での異質な主体同士の出会い・結合や、対抗的な社会空間、また、「経済成長至上主義」や「公共性」を問う「抵抗の文化・思想」が闘いの中で生み出されました。また、闘争以前から地域社会の中で「周辺」的な位置に置かれていた人々にとって、そうした闘いが、しばしば自らの人間性や尊厳を回復する重要な機会であったことも、忘れたはならないでしょう。

3.〈生のサンジカ〉の希求・創出を捉え直すことのその〈次〉へ

(1)〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡 民衆としての「集団性」とトータルな「生」の回復のための手がかりとして

以上、「シーン3」では、『米騒動』後の民衆の闘いの中の〈生のサンジカ〉の多彩な姿形を描き出すことを試みてきました。そのように、「生」の究極的な困難の際には、法の遵守よりも生きることが優先だとする「極窮権」の集団的な発動としての『米騒動』の闘いを継承してきたのは、支配秩序からの「脱落・離脱・自己解体・解放」によって「不安定」(プレカリアス)な〈生〉の〈異貌〉をヌッと秩序に突き出すことをしてきた、この列島における「プレカリアート」とでもいうべき「アンダークラス」と呼ばれる者たちでした。それらの闘いの多くは、自由や解放への求めがそれにふさわしい集団性・共同性の「発明」と不可分なものとしてあると同時に、その中で自らが求める社会のあり方を多少なりとも体現するものでもあったという意味で、それぞれが固有名をもつ歴史的な出来事であることを超えた普遍性をもつものでした。そうした〈生のサンジカ〉への希求・創出の軌跡をたどり直すことで、民衆が互いに助け合い、支え合うということが、単に既存の社会補償・福祉制度では十分にカバーできない社会秩序のひずみ・ほころびを取り繕うようなものではなく、むしろ、人間を「生の困難」に追いやるこの世界に対する闘い・抵抗としてありうることを、私・たちは、改めて強く感じています。そのような意味で、自らが求める「じゃなかしゃば(対抗社会)」にふさわしい〈生〉の〈組み=会い〉・〈結び=合い〉を生み出しながら、「このようではない〈生〉を生きたい!」という欲求を直接生きようとしてきた民衆の闘いの軌跡は、現在の資本主義社会の下で分断・個別化されている私・たちが、民衆としての集団性や、「生殖」「生命」「生存」「生活」「生業」から成るトータルな「生」のあり方を取り戻すことへの大きな手がかりとなるものではないか、と思っています。

山谷・釜ヶ崎での「寄せ場」を「寄り場」にするための闘いでは、冬場の「越冬闘争」と併せて、「夏祭り」の開催が大きな位置を占めていました。そのことにも示唆されているように、「商品化」された文化という回路とは別に、人々が共に楽しむ場を創り出したり、対抗的な文化を創造し、享受するということが、肉体的な必要性の充足にとどまらない「生」のトータルな回復にとって不可欠な営みであり、〈生のサンジカ〉の創出にとって大きな要(かなめ)になってきたことを、私・たちは忘れてはならないように思います。

(2)「居場所」・「陣地」としての新たな〈生のサンジカ〉=「生存組合」の創出へと向かいたい

このように、『米騒動』後のこの100年の民衆運動の歩みを〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡として描き出すことをしてきましたが、それは単に歴史認識のレベルに止まらず、ネオリベ・グローバル資本主義と国家権力に包囲されたこの列島社会を生きる現在の私・たち自身が、そうした〈生のサンジカ〉をいかに生み出すのかという「問い」が、改めて私・たちにとっての切実な課題になってきているように思います。戦後のある時代まで、全国組織の大規模な労働組合と既成の「革新政党」による労働運動がそれ以外の反戦・平和運動なども含めて運動全体を牽引するという、社会運動の「古典的範型」とでも言うべきあり方が、長らく継続してきました。しかし、この数十年、既成の労働運動団体の多くが、もはや大多数の労働者の利益を代弁することさえせず、もっぱら一部の企業の男性正社員の「既得権擁護」のためのものでしかないという状態が続いています。そのことと併せて、日本も含めたいわゆる「先進国」内での製造業の縮小や経済の「金融化」による産業構造の転換により、職場をベースにした労働者の共同性の成立が困難になっています。

それと同時に、賃労働によって十分に〈生〉を営むことが困難な「ワーキングプア」と呼ばれる人たちの存在に現れているように、雇用による賃金の獲得がそのまま〈生〉の保障を意味するものであり、それが困難なごく限られた人だけが社会的な支援を受けて生きるという既存の社会保障・福祉制度の前提が、この間、大きく揺らいできています。また、かつては市場原理と無縁だと思われてきた「ケア」の領域が、とりわけ介護保険制度の導入後、資本が新たに「ビジネス」を展開する場と化しています。そのように、今や、資本による搾取・収奪は、労働現場をはるかに越えて、ほとんど抵抗らしい抵抗を受けることのないまま、私・たちの〈生〉の隅々にまでまで及んでいますが、それによってこの社会のいたるところで生じている「亀裂」の中で、多くの人々が「生の困難」を訴える道筋さえないまま孤立・分断されているという現状があります。そうした状況の中で、かつての「古典的」な運動では対象外であった、医療、介護、育児といった、いわゆる「生の再生産」の領域が、闘いの場としてこれまでにない大きな可能性をもつようになってきています。

この「シーン3」では、社会運動の「古典的範型」の枠外で、主に「アンダークラス」と呼ばれる者たちによって闘われてきた『米騒動』後の民衆運動を通じて、人々が「じゃなかしゃば」を求めてきた軌跡を捉え直そうとしてきました。とりわけ、60年代以降、そうした社会運動の「古典的範型」の上意下達式の組織原理や、「革新政党」や大規模労組が人々の利害を主に議会政治を通じて「代表」・「代行」するというあり方を明確に拒否して、そこからの決別と「自立」を進めながら、「生」のトータルな回復を求める闘いが、この列島社会で進められてきました。そうした支配秩序に対抗的な民衆同士の支援・連帯の軌跡が、現在の状況の中で、改めて大きな意味をもつようになってきているように思います。

この間、「『フリーター』労働運動群」の当事者たちは、「全ての〈生〉の無条件の肯定」を掲げて、この社会の中で「生の困難」を強いられる者同士の「居場所」であり、また、賃金未払いや不当解雇を平気で行う悪辣な資本家・企業主との闘いの「拠点」でもあるような〈生〉の〈結び=合い〉・〈組み=合い〉を創り出してきました。そのことを通じて、劣悪な労働条件に耐えて個々バラバラに自らの労働力を「商品」として売ることだけが人間の〈生〉の全てではないあり方を、私・たちの目に見える形で提示してきています。そのように「居場所」であるとともに、問題解決や相談機能を併せもつような〈結び=合い〉・〈組み=合い〉でもあり、さらに言えば、生きる上での必要性を満たすことが、同時に「じゃなかしゃば(対抗社会)」の希求や創出と不可分であるような集団性や結合のあり方が、私・たちが現在の状況にふさわしい〈生のサンジカ〉を考えようとするときの1つの「範型」としてあります。

そうした労働現場での問題に限らず、いわゆる「生の再生産」の領域も含めた「生」のトータルな営みを支え合うための〈結び=合い〉・〈組み=合い〉を、私・たちは「生存組合」と名付けています。そのような〈生のサンジカ〉の今日的な姿形として「生存組合」を創り出すことに踏み出すことで、私・たちは、「じゃなかしゃば」を求めて闘い続けてきた『米騒動』後の民衆運動の軌跡を引き継いでいきたい、と考えています。それは同時に、この列島上の「アンダークラス」と呼ばれる者たちが、自分たちに強いられた「不安定」(プレカリアス)な〈生〉を、民衆同士が助け合い、支え合うための〈組み=会い〉・〈結び=合い〉を生み出すための契機へと転化してきたあり方を私・たち自身がいかに受け継ぐか、ということでもあるでしょう。

先に述べたように、この間の経済・産業構造の転換により、男性の正規雇用労働者を主な稼ぎ手とする「賃労働社会」が大きく揺らいでいます。そのことが、私・たちの「生」の不安定化をもたらしていることは、今さら言うまでもありません。しかし、その一方で、そのことによって賃労働のもつ特権的な位置が否応なく相対化されざるを得なくなる中で、人間が生まれ、育てられ、長じては自身が子を産み育て、老いを迎えて死んでゆくという「生の再生産」の営みの中で、賃労働というものがそのほんの「表面」を占めるものでしかないということが、多くの人々の共通認識になってきているように思います。そのような意味でも、私・たちが、「生存組合」と言っているような、「生の再生産」の領域を「主戦場」とする〈結び=合い〉・〈組み=合い〉ということが、現在、新たなリアリティや必然性をもち始めているのではないでしょうか。

まだまだイメージのレベルでしか言えないのですが、私・たちもまた、「全ての〈生〉の無条件の肯定」の旗の下、人間が生きる上での最低限の必需品(パン)さえも必要とする人々に与えようとしないこの世界の中で、「生存組合」の創出へと踏み出すことで、万人への基本的な必需品の充足(パン)を超えて、「高度必需品」(豊富なパンとバラ)、さらには「最高度必需品」(共にバラを育て楽しむ共受の喜び)の創造を目指していきたい、と思います。現在、富山の私・たちは、このような「生」の〈結び=合い〉・〈組み=合い〉として「生存組合」を構想していますが、それについては、後の「シーン6」と「シーン7」でさらに詳しく触れたいと考えています。

この間、今日の「提起」に向けて、『米騒動』後のこの100年の民衆の闘いの軌跡をたどることは、現在の私・たちにとってどのような意味をもつのかをずっと考えてきました。そうした中である対談が目にとまりましたが、その対談では、キルギスの英雄叙事詩の「マナス」について言及しています。マナスというのは、中央アジアのキルギスで吟遊詩人によって口頭で伝承されてきた、全部で50万行にも及ぶ世界最長の叙事詩ですが、キルギス建国の英雄マナスを主な主人公として8代目のチクティ王までの歴史が謡われています。キルギス人は、500万人足らずの小さな民族で、歴史的に中国やモンゴルに圧迫されてきましたが、19世紀以降はロシアの勢力圏に組み込まれます。そうした厳しい状態に置かれながらも、キルギス人たちの間では、「たとえ国が滅びても、マナスが伝えられる限り、世界は必ず再生される」と言い伝えられているそうです。

その対談を読んで、私ははっとさせられたのですが、絶えず民族の存亡の危機にさらされてきたキルギスの人たちにとって、マナスが謡う歴史的な記憶が自らのアイデンティティの「拠点」や精神的な「領土」だとすれば、この100年の民衆運動の中で〈生のサンジカ〉を求め、創り出そうとしてきた軌跡は、この列島の私・たちにとってそのような意味をもつものではないでしょうか。今日、皆さんと一緒に観た「シーン3」の映像の最後で、「この列島社会の中で、抗いながら創造する対抗空間を私・たちは、闘いの『陣地』としよう」という呼びかけを行いました。『米騒動』後の民衆運動の歩みは、この列島の私・たちの闘いの精神の「拠点」や「陣地」となるものであると同時に、そうした闘いの記憶や軌跡を、先ほど言ったような「生存組合」としていかに具体的な形にしていくかということが、現在の私・たちの大きな課題としてあるように思います。

今日の私の「提起」では、この100年の民衆運動の歩みを1時間余りで語るという、ある意味では大胆なことをしました。この後の「100年プロジェクト」の「シーン」では、このように民衆運動の歩みの中の〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡を大きく捉え直したことを、今日の「提起」ではきちんと論じることができなかった論点も含めてさらに深く豊かなものにしていきたいと思います。

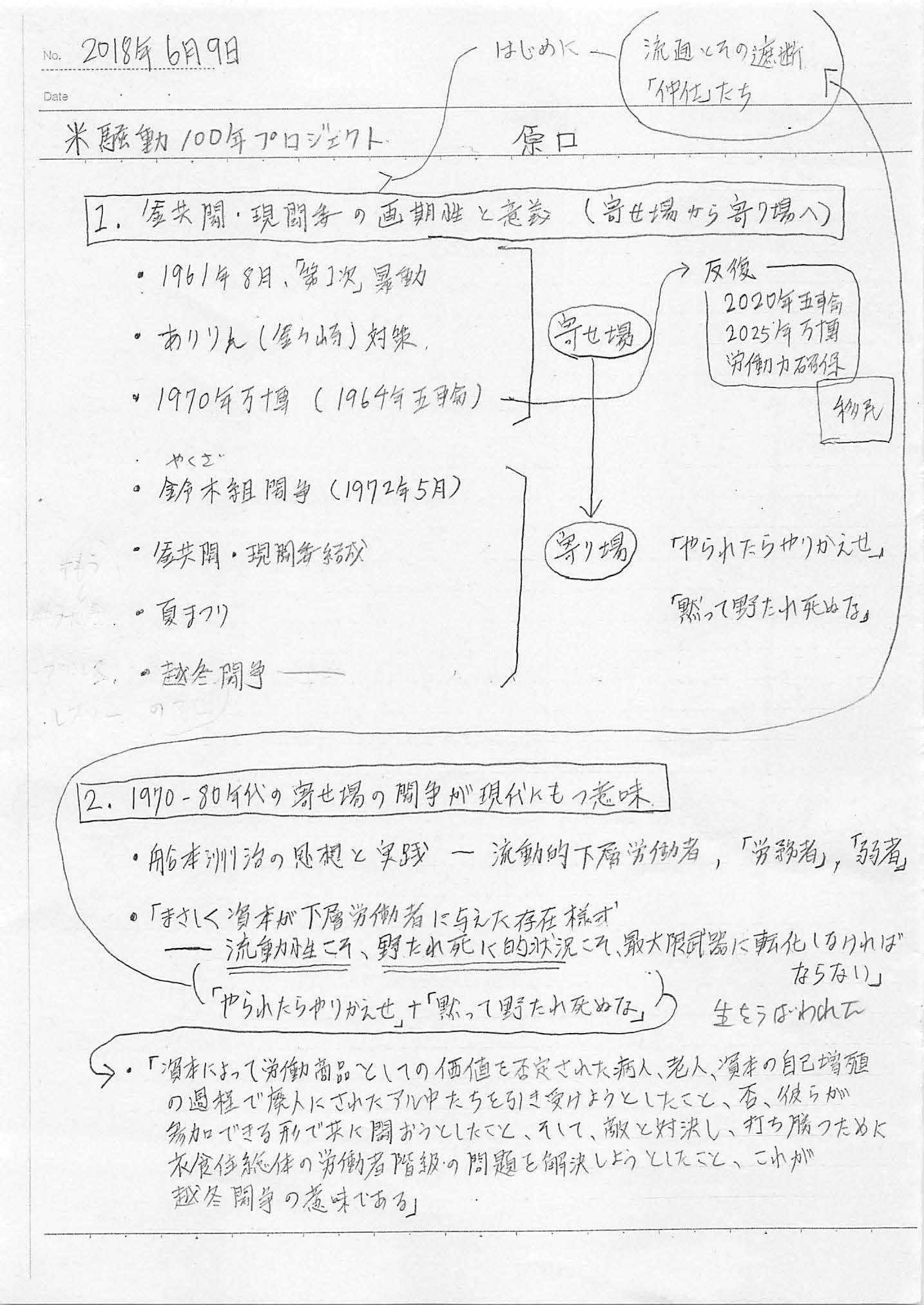

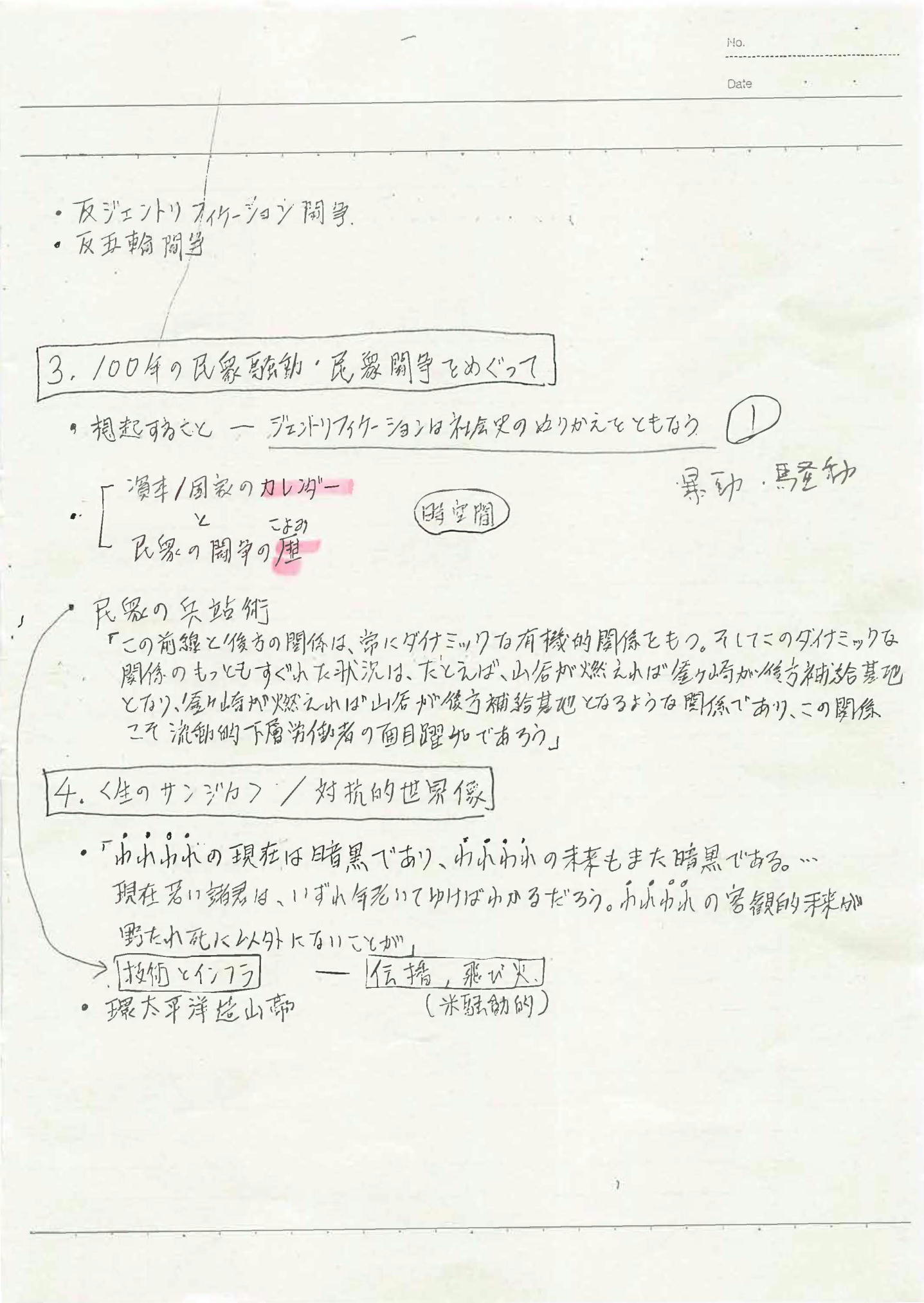

COMMENT 原口剛さん (神戸大学)

はじめに

こんにちは、原口剛です。今日は、声をかけていただいてありがとうございます。今日の私の話をどう進めていくかという「ストーリー」のようなものを事前に考えてはきたのですが、下手に「起承転結」のある話をするのは、先ほどの「提起」にそぐわないように思います。その「提起」を聞いていろいろと頭の片隅にあったことが引き出されましたので、皆さんのお手元の私の話のメモに書いたことのポイントは話そうと思いますが、むしろ、そこから引き出されたことを中心にコメントをしていきますが、それでいいですか。(参加者から拍手)話の順番は特に考えていないので、行きつ戻りつ話すことになりますが、よろしくお願いします。

※(原口さんの当日のメモは、このコメントの一番下に2枚の画像となっています。)

民衆闘争の「暦」をつくる

まず、「『米騒動』100年プロジェクト」のことを知ったきっかけからお話ししたいと思いますが、2016年10月に東京の山谷で、右翼暴力団によって非業の死を遂げた「寄せ場」運動の活動家の山岡強一さんをめぐる「山岡強一虐殺30年 山さん、プレセンテ!」という集会がありました。今日の主催者の「生・労働・運動ネット富山」の人たちとそこで出会ってじっくりと話しましたが、そのときに初めて、この「100年プロジェクト」についてお聞きしました。そのときにいろいろなことを話しましたが、とくに話が盛り上がったのは、今日の私のメモで言うと、「3.100年の民衆騒動・民衆闘争をめぐって」の「想起すること私は、実は「ジェントリフィケーション」とは何かということを研究活動のなかで考えてきたわけですが、「ジェントリフィケーション」(gentrification)というのは、都市の中心部の貧困な人々が多く住む地域が、「再開発」や不動産投資によって富裕層のための高級住宅街や観光客目当ての「オシャレ」な商業地域に造り替えられるという現象です。そのことによって、それまでそこに暮らしていた人々が立ち退きを迫られたり、その地域の家賃の相場が上がって、多くの人々がそれまでの住居を失うということが起きています。その際に、地域の過去の出来事をただ抹消するというのではなく、必ずその「置き換え」や「塗り替え」、「脱政治化」などを伴うということがあるのではないか、という話をしていました。

そのときの話をもうひとつ言うと、富山の人たちと話しているときにはっと気づかされたことですが、「東京オリンピック」の開催が決定してから、やたら「2020」という数字を繰り返し見せられていますが、それに私たちの感覚が縛られていて、「東京オリンピック」の開催に反対する側もそのことに囚われる危険性があるように思います。つまり、2020年の「東京オリンピック」反対ということを繰り返している内に、それが自分たち自身にとってのスケジュールになってしまって、反対運動の側の意識が支配の側が設定した「暦」に束縛されることになりかねない。2025年にまた大阪で万博を開催しようという動きもありますが、そのように、「2020年」や「2025年」といった国家や資本が設定する「暦」ではなく、そうではない時間を生きることに向けて、私たちは民衆闘争の「暦」を創っていく必要があるだろうということを、どちらからともなく話していました。

そうした意識に立って自分たちの足場として何をすえるのかということで言えば、例えば、今年は1918年の『米騒動』から100年ですが、そのように、「~から何年」という発想は、そうした民衆闘争の「暦」をつくる上で、足場になるのではないか。今年は、『米騒動』100年であると同時に〈68〉年から50年ですし、釜ヶ崎での最後の暴動の「2008年暴動」から10年ということになります。釜ヶ崎や山谷では、50年前には毎年のように暴動が起きていたので、この後、毎年、「山谷第~次暴動50年」、「釜ヶ崎第~次暴動50年」ができます。(笑い)そのように、資本や国家の「暦」ではないところで自分たちの時間を区切ったり、創り出したりするということが大事だといったことを話していたのですが、そのように集団的な時間のリズムをいかに設定するかということが大事なポイントではないか、と思います。この場も、そのような「暦」を創る「共同作業場」というイメージをもっています。

暴動をめぐる「語り口」を問う

「社会史のぬりかえ」ということを暴動や蜂起に即して言うと、実際にそうした記憶が塗り替えられるということが、いろんな場所でいろんなバリエーションで起きています。例えば、釜ヶ崎について言えば、「2008年暴動」のことはまずそこでは言及されないし、たった10年前のことなのにそれがあったこと自体が語られないという状態です。「2008年暴動」を語ることは、今、釜ヶ崎が向かおうとしている「観光地化」ということに対してまともにぶつかってしまうことになるし、誰かの利益につながる話ではないので、多くの人から避けられます。実は、そこでの暴動について語ること自体が、ジェントリフィケーションに対抗するという意味合いがあるのですが。また、「社会史のぬりかえ」ということでもうひとつ言うと、暴動について語る際に、暴動とは本来、どのようなものであるかという議論にしばしば陥ってしまいます。釜ヶ崎の「2008年暴動」に対しても、それを相対化するような言説があって、例えば、「2008年暴動」というのは、釜ヶ崎の70年代の暴動を知らない連中が言っていることで、昔の暴動はもっとすごかったし、2008年の暴動のようなあんなしょぼいものは暴動ではない、と言う人もいるわけです。しかし、YouTubeにも映像があがっているので観ていただければわかるのですが、あれを暴動と言わないわけにはいかない。いずれにしろ、「これに比べたらあんなものは暴動ではない」という言説があります。その一方で、70年代の釜ヶ崎の暴動に対しても、あれは「釜共闘」といった活動家が先導して起こったものだから、60年代の暴動とは違うといった言い方をする人もいます。

そのように、暴動ということがどんどん切り縮められていって、最初の暴動だけが暴動で、後の暴動は全部うさんくさいものにされるということがあります。これは、釜ヶ崎のことだけに限らず、暴動や蜂起について論じるときの「語り」として、そういったことはつきものかもしれないとも思います。暴動や騒動ということ自体が、つかみがたい、謎めいたものなので、それに対していろいろな解釈や「語り口」があるのですが、そこにいろんな「政治」が働いているように思います。

今日の進行の人の話や「提起」の中で、「富山の『米騒動』は暴動ではなく、あくまでも米の廉売の請願を軸にするものだった」という、「郷土史」的・「郷土愛」的な文脈の中に『米騒動』が位置付けられているということをお聞きしました。そのように暴動について語る際に、そこに「政治」が入ってきて、それをどう位置付けるのかということが、現在の政治や運動的な状況をどう考えるかということと強く結びついていて、暴動をどう語るかという「語り」自体が、それを語る人の「立ち位置」と切っても切り離せないように思います。様々な暴動をめぐる「語り口」で、そのようなことがあるのではないか、と思います。

「食」を仲立ちにした共同性の創出を目指す

先ほど、富山の人たちと一昨年の山谷での「山さん、プレセンテ!」の集会で話したことを紹介しましたが、そこでは会場の広場の特設テント内での報告・討論や音楽演奏等と併せて、共同炊事も行われました。そうした共同炊事の場というのは、それ自体が大きな意味をもつものであって、一緒に食事を作って一緒に食べる場を共有するということは、他にはない重要性をもつことのように思います。そこでは時にはシビアな喧嘩も起きますが、「食」を仲立ちにすることで濃密な共同性が生み出されますし、「食」を共有する場をどのように創るかということがある種の「直接民主主義」的な実践の重要な課題にもなっています。支援の食べ物を供給・共有することを、あるところでは「炊き出し」と言い、他のところでは「共同炊事」と言っています。「共同炊事」という言い方をするのは、どちらかと言えば、東京の方が多いようですね。共同炊事の場は、なるべくみんなで食材を持ち寄って、調理もみんなでやって、みんなで食べるという、水平的な関係性をその場で創ることを目標として掲げていますが、これは、すごく大変なことでもあり、大事なことでもあります。そこをしっかりと考えないと、どうしても「施す側」と「施される側」という関係から抜けられない、というジレンマに陥ってしまいます。

共同炊事や炊き出しの準備をするときには、調理器具の用意や食材の量の調整といったいろんな労働がありますが、そうした準備をそのまま放置して流れに任せてしまうと、炊き出す側と炊き出される側に固定されてしまうので、そこを常に意識的に工夫して、共同性や対等な関係性にもっていくという実践がなされています。これは、一見すごく些細なことに思えるかもしれませんが、「食」を仲立ちとしてどのような共同性を創るかということについて本当に様々な工夫がなされていて、そのための重要な実験が日々、いろんな河川敷や公園で行われていることに、はたと気づかされます。そのような意味で、共同炊事や炊き出しというのは、運動的に重要だと思っています。

交通インフラへの攻撃による怒りの表出

次に、私のメモの「2.1970 80年代の寄せ場の闘争が現代にもつ意味」の「「やられたらやりかせ」+「黙って野たれ死ぬな」」と書いたところに入りたいのですが、その前に、ある出来事を「騒動」と呼ぶか「暴動」と呼ぶかという違いはどこにあるのかということについて考えてみたいと思います。テレビで報道される海外のニュースで、「デモ隊の一部が暴徒化した」というネガティブな表現がしばしば使われますが、しかし、それはとても不思議な言い方で、いったい何が起きたら「暴徒化」したことになるのかよく分かりません。「生煮え」の論議ですが、そのあたりのことをどう考えるかということは、非常に重要なことだと思います。1961年8月の釜ヶ崎の「第一次暴動」について言うと、そのきっかけは、タクシーにはねられた日雇労働者を現場に来た警察官がそのまま死に到るまで放置したことです。この場合、とても象徴的だと思うのは、人間の生命を奪ったのが自動車という「機械」であり、それが暴動につながったことです。自動車のスピードというのは、馬車のような機械文明以前の交通手段とは比べものにならないものですし、その自動車がアスファルト上を歩いている日雇労働者をはね殺したことが暴動のきっかけになったということ自体が、「人類史」的に大きな意味をもつのではないかと思います。

それともうひとつ言えば、不思議なことに自動車というのは暴動の際によく「餌食」になっていて、釜ヶ崎の暴動でも、車をひっくり返して燃やすということが、しばしばありました。自動車は反動を付けてひっくり返すことができるし、きっと「ひっくり返しがい」や「燃やしがい」があるのだと思いますが。これも「生煮え」な論議で、あくまでもそのような印象を受けるということですが、釜ヶ崎の暴動では、自動車を炎上させるとともに、電車をストップさせるということもよくあって、そのように都市の交通インフラを遮断するということが暴動で怒りを表出することと直結していたように思います。

資本主義の欠陥が露呈する巨大貨物船事故

私は自動車や電車、船舶といった交通インフラに興味があって、私の書いた「叫びの都市」という本(洛北出版・2016年)の中で、60年代末以降の貨物船の「コンテナ化」が港湾労働者から仕事を奪ったことについて触れましたが、その後も、コンテナ貨物船の「巨大化」はどんどん進められていきます。貨物船に20フィート・コンテナ換算でいくつ積めるかという「TEU」(Twenty-foot Equivalent Unit)という単位があって、それが同時に貨物船の大きさを表していますが、「4000TEU」、つまり4千個のコンテナの積載が可能なコンテナ貨物船が初めて作られたのが、80年代のことでした。それがさらに90年代に入ると、パナマ運河の通過が可能な船舶のサイズとされる「6000TEU」を超える巨大なコンテナ貨物船が建造されるようになります。 これは、2008年に三菱重工長崎造船所が建造した「8000TEU」、8千個のコンテナの積載が可能な”MOL COMFORT”というコンテナ貨物船の写真ですが、2013年6月にコンテナ貨物船で最大級の事故を起こしました。その事故の写真がネットにいくつも上がっていますが、とても衝撃的な写真で、コンテナ貨物船が中央で折れ曲がっているのがよく分かります。このコンテナ貨物船は、最後には火災を起こして、コンテナに積んだ商品もろとも沈没しました。

なぜこうした大規模な船舶事故のことを紹介するかということですが、最近学会でも、AI化や「スマートシティ」といった形で資本主義がスマートで洗練されてきたという議論がよくあるのですが、これが現実の世界です。オスプレイもそうですが、欠陥品を次々に作って売りつけた結果、こういう事態になっていて、資本主義とはこのように不合理な欠陥だらけなものであると捉えるべきだと思います。

支配の側の流通ルートをブロックする

コンテナ貨物船が商業ベースで運用されるようになったのは、60年代末の日本・アメリカ間の太平洋航路が最初です。つまり、当時、ベトナム戦争の真っ最中で、アメリカからベトナムへ貨物船で軍需物資を運んで空で帰るのはもったいないということで、日本からの輸出品を積んで帰ったのです。そのように戦場でコンテナ貨物船の実用性が実証されて、それから一気にコンテナ貨物船が普及していくことになったのです。しかし、コンテナ貨物船の導入には、いくつかの障害があって、ひとつには、コンテナ貨物船の定期便の運行をいち早く横浜港で開始しようとしたのですが、それに対する反対運動があって、なかなか実現しなかったようです。そのように、交通のルートを簡単には作らせなかったり、それをブロックしていくということが、民衆運動の歴史の所々にあるように思います。富山の『米騒動』は、女仲仕たちが米を県外に持ち出すことを実力で阻止することから始まりましたが、そのように民衆がいかに既成の流通のルートをブロックしたり、逆に独自の流通のルートを自分たちで形成したかということが、民衆闘争の歴史やイメージをつくる上で重要だと思います。ちなみに、貨物船の「コンテナ化」に真っ向から反対していたのが、たとえば当時の横浜市であり、もうひとつは港湾労働者の労働組合の「全港湾」でした。

それともうひとつ、貨物船の「コンテナ化」に反対したのが実は山口組で、つまり、彼らにとってうまみのある「シノギ」である人夫出しの仕事がなくなるからです。もちろん、全港湾と山口組が互いに手を組むということはありませんでしたが、こと貨物の「コンテナ化」に対しては、両者の利害が一致していたわけです。というのも「コンテナ化」は、港湾労働者と暴力団の支配や対立の場そのものを丸ごと否定するような、新たな資本の権力だったからです。そのように、山口組に現れているような港湾労働者への直接的な暴力支配から、貨物船の「コンテナ化」のようなシステム化された労働の管理へと変化していったわけですが、資本主義のあり方を捉える際に、こうした交通インフラという視点が重要なような気がします。

全国各地の人たちが観た「釜ヶ崎第1次暴動」の映像

この後、「釜ヶ崎第1次暴動」についての5分ぐらいの映像を見てから、先ほど言ったように、私のメモで「2.1970 80年代の寄せ場の闘争が現代にもつ意味」と書いたことに触れていきたいと思います。これは、「朝日ニュース映像」という映画会社が製作した「荒れ狂った無法地帯」というタイトルのニュース映画ですが、当時の映画館では、本編の映画の前に毎回このようなニュース映画が流れていました。その中に、61年8月に釜ヶ崎で最初に起きた暴動の映像もあるのではないかということで調べてみると、このようなナレーションのついたニュース映像があったのです。COMMENT 動画

これは、政府が公然と釜ヶ崎を日雇労働の供給地として公認したようなものです。その結果、都市の中にいつでも資本が利用可能な「労働力のプール」が形成されたのです。それでは、なぜ「釜ヶ崎対策」のために政府がしゃしゃり出てきたのかと言うと、1970年の「大阪万博」の開催のために労働力が必要だということで、労働力の「プール」にされたのが釜ヶ崎のドヤ街だったのです。2020年の「東京オリンピック」でも同じようなことが反復されていて、今週のニュースでも、そのために「移民労働力を開放する」という話が出てきています。

「寄せ場」を「寄り場」として奪い返す

「寄せ場」という言葉は、江戸時代の「人足寄場」に由来していますが、それは作業場というよりも、ほぼ現在の刑務所のようなものでした。「寄せ場」という言葉には、労働者を寄せ集めるというニュアンスがありますが、その一方で、日雇労働者の人たちはその同じ場所を「寄り場」とも呼んでいて、寄せ集められたのではなく、自分たちが寄り集まる場だということで、日雇労働者が主体となる場というイメージが一気に強まります。そのように、同じ場所に二重の呼び方があるということが歴史的に重要だと思います。そのことにも現れているように、60年代には資本が日雇労働者を寄せ集める場以上のものではない「寄せ場」という空間が、70年代には日雇労働者が自ら集まる「寄り場」として捉え返されることで、そこを自分たちの空間として奪い返していこうとする動きが展開されていきました。そうした動きの一つが、私のメモの「1.釜共闘・現闘委の画期性と意義(寄せ場から寄り場へ)」にある、72年5月の「鈴木組闘争」です。鈴木組というのは、一言で言えば、人夫出しを事業とするヤクザです。そういった連中が、劣悪な労働条件に抗議する労働者をリンチするということが、当時の釜ヶ崎では当たり前のようにありました。「鈴木組闘争」では、悪条件の労働現場から「トンコ(脱走)」した日雇労働者を暴行した鈴木建設の暴力手配師と「親分」が、「あいりんセンター」前にやって来て、別の日雇労働者を車で拉致しようとしましたが、その場にいた日雇労働者たちによって阻まれました。逆に、その翌日、木刀などをもって「あいりんセンター」前に殴り込んできた鈴木組一派を日雇労働者がねじ伏せて取り囲み、そこの「親分」に謝罪の土下座をさせたのです。多くの人たちにそのときの話を聞きましたが、「勝てちゃったよ」という感じだったようです。その勢いのままに、釜ヶ崎の「釜共闘」(暴力手配師追放釜ヶ崎共闘会議)と山谷の「現闘委」(山谷悪質業者追放現場闘争委員会)が連動して結成されました。

「釜共闘」と「現闘委」が結成された後の2年間で、様々な重要な実践が行われましたが、その一つが夏祭りです。72年に釜ヶ崎で初めて日雇労働者の夏祭りを行った三角公園は、元はヤクザが日雇労働者の稼ぎをまきあげる賭場になっていました。それをヤクザから奪い返して、日雇労働者の自律的・自主管理的な空間にしていき、日雇労働者の闘いの成果を象徴するものとして夏祭りを開催することになったのです。

今日の「シーン3」の映像の中にも、釜ヶ崎の夏祭りのやぐらの写真がありましたが、釜ヶ崎の夏祭りでは、そのように三角公園の真ん中にやぐらを建てて、その周りで炭坑節を歌ったり、踊ったりしました。.釜ヶ崎のような「寄せ場」には実際に炭鉱出身者が多いので、きっと炭坑節を踊ることには、他の場所とは異なる重要な意味があったのだと思います。夏祭りのためにやぐらを建てた後、みんな寝静まったころにヤクザがそれを壊しに来るのを必死に阻止するといった攻防が3日間連続で行われましたが、やぐらを守りぬいて、夏祭りを最後まで続けることができました。それは、ある意味で「勝利宣言」のようなものですが、そのようなことを経て夏祭りが定着していったのです。

そのように釜ヶ崎の夏祭りの開催自体がある意味では一つの闘いだったのですが、面白いと思うのは、それが行われるようになったきっかけです。「釜共闘」の結成前のことですが、後にそのメンバーとなる人たちが、日雇いの仕事がなくなる冬の時期に行政に要求を突きつけようとして、集会を開きました。そのときにあまりにも寒くてさすがに集会ができないので、もうやめようというときに、相撲を始めた人たちがいたのです。それをきっかっけに、人が人を呼び、どんどん集まって、臨時の相撲大会になりました。中には「わしが行司をやる」と言って行司をやる人まで出てきて、集会以上に相撲大会が盛り上がりました。その冬の釜ヶ崎では、バスケットボールやバトミントンの大会など、いくつものイベントが行われました。その延長線上で、夏祭りにも相撲大会を行うことになりましたが、相撲大会を行ったことが釜ヶ崎の夏祭りが成功した大きな要因になっています。やはり、日雇労働者にとっては、相撲というものには特別な思い入れがあるのです。

今、釜ヶ崎で行われているイベントにはいろいろなものがありますが、その中でも特に面白いと思ったイベントに、「釜ヶ崎プロレス」があります。残念ながら、ここ3年間は観戦に行けていないのですが、初めて私が「釜ヶ崎プロレス」を見たときには、今まで見たことがないくらい見物人が盛り上がっていました。釜ヶ崎の人たちは、プロレスが大好きなんですが、それは一つには、プロレスでは、「正義と悪」がはっきりと分かれているからです。正義役のいわゆる「ベビーフェイス」のレスラーが分かりやすいくらいにそれにふさわしい格好をしている一方で、悪役の「ヒール」のレスラーは、なんとかデビルという名前が付いていて、仮面をつけたり、黒いコスチュームを着ていたりしていていかにも悪という雰囲気を漂わせているので、見た目で善悪がはっきりと分かるようになっています。

さらに、プロレスの試合のレフリーが、あからさまな不正をするのです。日雇労働者が被害を受けて裁判に訴えても、無視されて、棄却されるのが当たり前のようになっているという、非常に不当な状態がありますが、「釜ヶ崎プロレス」ではそのような現実を見事に再演しています。試合中に絶えず観客から、「レフリー、お前、何を見てるんだ」といったやじや怒声が激しく飛び交って、このレフリーはこの後、本当に無事に帰れるのかと思うくらいにエキサイトした雰囲気になります。そのように、ある種の政治的なメッセージと日雇労働者の身体化された文化とがそこに重なっているわけです。

支配権力との対決の場としての「越冬闘争」

日雇労働者の闘争の中で重要なスローガンがいくつも生み出されていますが、その一つが「やられたら、やりかえせ」というスローガンです。これは、先ほどお話した日雇労働者がヤクザを土下座させた「鈴木組闘争」で、それまでずっと暴力手配師にやられっぱなしだった状態から反撃した闘いから生まれたものです。また、「寄せ場」から「寄り場」をつくりだそうとする際に、冬場の炊き出しを軸にした「越冬闘争」をずっと継続してきたことが重要な意味をもつのですが、そこから生み出されたのが、「黙って野たれ死ぬな」というスローガンです。これは、日雇労働が減る冬場に毎年、たくさんの日雇労働者が路上で命を落とすということが繰り返されてきたことに対する、心からの怒りと悲しみとともに発せられた「叫び」です。そのように、日雇労働者の闘争の重要なスローガンの一つは「鈴木組闘争」から、もう一つは「越冬闘争」から生み出されたのですが、この二つがあるということが、大事なのではないかと思います。「やられたら、やりかえせ」というのは、「下層労働者」とはいえ、資本が必要とする労働力やたくましい肉体をもつ日雇労働者に向けられたスローガンなのです。しかし、「黙って野たれ死ぬな」というのは、むしろ、すでに資本にむしゃぶり尽くされてしまって使いものにならないので、声すらかからないし、どこにも雇ってもらえずに野たれ死ぬしかないような人たちを前にして発せられたものだという意味で、決定的に違っています。この違いということが重要です。

今日の私のメモの「2.」で「船本洲治の思想と実践」と書きましたが、この船本洲治という人は、先ほど言った「釜共闘」の中心メンバーでしたが、「あいりんセンター」の爆破物の件で冤罪を着せられて「全国指名手配」になったために日雇労働者の闘いから離れざるを得なくなり、最後に、沖縄の嘉手納基地のゲート前でまだ20代の若さで74年6月に「焼身決起」をしました。彼は、闘いの中でたくさんの言葉を残しましたが、「流動的下層労働者」や「労務者」、「弱者」といった言葉に様々な意味を重ね合わせながら、日雇労働者という存在や自分たちの闘いの意義をつかみだそうとするわけです。

私のメモの「2.」の中央に、「流動性こそ、野たれ死に的状況こそ最大限武器に転化しなければならない」という船本の言葉を引用しましたが、そのように、彼は、自分たちに強いられた「流動性」や「野たれ死に的状況」を、逆に支配権力に対する「武器」にしなければならないと言い切るわけです。もう一つ言えば、「2.」の左下に引用した船本の次の言葉は、「越冬闘争」の意義について考える上で非常に重要なものだと思います。

「資本によって労働力商品としての価値を否定された病人、老人、資本の自己増殖の過程で廃人にされたアル中たちを引き受けようとしたこと、否、彼らが参加できる形で共に闘おうとしたこと、そして、敵と対決し、打ち勝つために衣食住総体の労働者階級の問題を解決しようとしたこと、これが越冬闘争の意味である。」

そのように「資本によって労働力商品としての価値を否定された」人びとが闘争の主体になるというのは、今では当たり前のことに感じられるかもしれませんが、その当時の「寄せ場」でこのように言うのは、相当踏み込んだことのように思います。釜ヶ崎や山谷では、ずっと「越冬闘争」が行われていたのですが、なぜかそれに対して運動的な意義を積極的に表現する言葉がなかったのですが、これは、「越冬闘争」そのものが資本との対決の場なんだと言った、最初の文章だと思います。

これは世代的なギャップということかもしれませんが、運動に関わる人たちの間でも、労働現場での闘争の方が「革命的」でラジカルなものであって、その一方で、「テント村」の闘争やスクウォッター(占拠)闘争、共同炊事の実践などがそれよりも下に見られるということがあって、たとえば、「テント村」の闘争についても、「必要だとは思うけれど、あまり燃えないんだよね」といった言葉を耳にしたこともあります。そのように、「労働現場中心主義」が、今でもずっと残り続けています。今日の「シーン3」の「提起」の中で、〈生のサンジカ〉や「生存組合」ということが強く打ち出されていましたが、それは、そうした「労働現場中心主義」的な発想をひっくり返していくことにつながるはずです。

船本洲治は、「越冬闘争」についてそれ以上掘り下げて言うことをしていないので、そこをどう「血肉化」していくかということが、私たちの課題として残り続けています。おそらく、私が考えるところでは、「共同炊事」や「越冬闘争」といった実践を、「食」を仲立ちにした〈生のサンジカ〉として改めていかに捉え直すかということが、問われているように思います。

「暗黒の未来」を「抗い」へと反転させる

今のこの国では、希望を安易に語ることができないくらいに危機的な状況が私たちの目の前にありますが、そのことで逆に、「頑張ろう、ニッポン!」や「絆」といった、やたらと前向きな言葉ばかりが溢れていて、現在の破局的な状態を根本的なところから直視するということが、ほとんどなされていません。このように、危機的な状況をきちんと言説化せずに、社会の根本に関わる部分で「巨大な嘘」を許してしまっていることが大きな制約になって、たとえば、「アベノミクス」といった現政権のいろんな問題含みの政策に対抗することさえ、できなくなっているように思えてなりません。民衆の側の抵抗によってそうした状態を変えていこうとする際に、「今のようではない社会」に向けたある種の対抗的なイメージをもつことは、必要なのかもしれません。ただ、現状ではそれがなにか進歩的な明るいイメージではありえないし、そのようなユートピア的なイメージは破局的な状態から目を背けることにしかつながらないのではないか、とも思います。この意味でも、「越冬闘争」の言葉が重要だと思うのです。「越冬闘争」について船本が言ったことの背景には、職のない日雇労働者の人たちが春まで生き延びることができるかどうかということ自体が目標になるという、凄惨な現実があります。そうした悲惨な、絶望的状況の中で、それでもなお日雇労働者の連帯と支配権力への敵対を力強く表明する言葉を彼が生み出しえたということが、非常に重要な意味をもつように思います。私のメモの「4.〈生〉のサンジカ/対抗世界」の中で、一部、省略した部分もありますが、船本の次の言葉を引用しました。

「われわれの現在は、暗黒であり、われわれの未来もまた暗黒である。・・・現在若い諸君は、いずれ年老いてゆけば分かるだろう.。われわれの客観的未来が野たれ死に以外にないことが」

そこには、この世界の中で底辺労働者である自分たちの「客観的未来が野たれ死に以外にない」ということを知るべきだという痛切な認識が述べられています。そのように、支配権力が自分たちに「野たれ死に」という「客観的未来」を強いていることへの認識を、支配権力への「抗いの言葉」として逆転させているということが重要なことのように思います。そのことを現在の私たち自身の認識の「出発点」として、いかに組み込むことができるかどうかということがあるのではないか、と思います。

闘いのための「地図」をいかにつくるか

私のメモの「3.100年の民衆騒動・民衆闘争をめぐって」の最後の部分で、「民衆の兵站術」と書きました。「兵站」というのは軍事用語なので抵抗感がある人もいるかと思いますが、むしろ重要なのは、闘争の「戦術」を描こうとする際に、自分たちなりの「地図」をもつということだと思います。自身が日雇労働者として生きながら、釜ヶ崎での闘いを支援し続けた、戦後日本の底辺労働の「証言者」と呼ぶに相応しい平井正治さんという方がいます。平井さんは、2011年2月に床一杯に集めた資料を積み上げた釜ヶ崎の三畳間のドヤで亡くなりましたが、彼が自分の生涯を語った「無縁声声」という本は、「寄せ場」の問題に関わりや関心をもつ人たちの間でよく知られています。その平井正治さんにインタビューしたことがあるのですが、彼は、戦国時代の武将がどのように他の戦国大名を攻めたかを書いた本を何度も繰り返して読んでいました。つまり、現在は組織が「分裂」していますが、「人夫出し」による日雇労働者の支配の「大本締め」は神戸の山口組なので、そこに乗り込んでいくにはどうしたらよいかということで、戦国時代の戦闘でどのように山の地形を利用したのかといったことを、真剣にその本で研究していたわけです。そのときのインタビューで、地形やルートを具体的に描いていくような作業がいかに重要なのかを彼から知らされました。

そうした作業の際に、ひとつには、どのように自分たちの地図をつくっていくのか、ということがあるのだと思います。「『米騒動』100年プロジェクト」のリーフレットの表に『米騒動』が全国各地にどのように伝播したかを表す地図があります。そのような地図を作成することを「カウンターマッピング」と言うのですが、それは現在、世界中のいろんなところで行われています。そのような対抗的な地図の作成を、どのように集団的に行うかということが重要ではないかと思います。

もうひとつには、何を地図化していくかというときに、そこに何を載せて、どんな情報を共有していくかということがあるでしょう。その際に、電線がどう走っているかとか、また、世界経済的な視点からは、特に石油やガスのパイプラインがどこにどのように敷設されているかといった、インフラのルートが重要です。そのようなインフラのルートをどのように認識して、どこに「突破口」を見つけていくかということが、非常に大事なのではないかと思います。

このことは、おそらく、『米騒動』の伝播や「飛び火」のルートにもつながっているように思いますが、やはり、暴動や騒動が伝播していくルートが必ずあるのです。そこに行き交う流動する身体を想定すれば、そうした身体は何によって、どのように流動していったのかという「問い」が、浮かび上がってくるように思います。

その際に、私が思い起こすのは、かつては電車に乗るときに改札口に切符をハサミで切る駅員がいたのですが、自動改札機が導入されたことで移動が遮断されてしまったことです。それまでは、釜ヶ崎で失業して無一文になっても、とりあえず電車に飛び乗ってどこか別の「寄せ場」に移動すれば、そこでまた生活の場を作ることができるといった移動のルートがありました。しかし、自動改札機でコンピュータ化されて乗客の管理が厳密になっていくほど、そうした「漏れ口」や「抜け道」のようなものがなくなってしまうのです。

そのことはそれで終わってしまう話ではなく、先ほど言った三菱の巨大コンテナ貨物船の沈没事故の例のように、必ず完全ではない部分があるはずで、それをいかに発見していくかという作業が重要なように思います。それができたら、おそらく、『米騒動』のときのような闘争の「飛び火」のルートを再現する可能性を物質的に高めることができるのではないか、ということが私の問題意識としてあります。

地球規模のスケールの「語り口」をもちたい

今、環太平洋造山帯上のグアテマラの富士山と同じ高さのフエゴ火山が噴火していますし、九州の南にある新燃岳も噴火していますが、そういった環太平洋造山帯といったスケールで地球を見る必要があるのだろうと思います。また、ハワイのキラウエア火山も噴火中で、環太平洋をめぐって、プレートが同じ動きをしています。さらに、環太平洋上に地震の震源を地図にマッピングすると、それがぐるっと太平洋をめぐっているわけです。特に、日本列島やフィリピンの周辺は地震や津波が多発しています。これは当たり前と言えば当たり前の話ですが、日本の原発を地図上に並べると、環太平洋造山帯のプレートの狭間に見事に重なるわけです。そのように、「自然地理」的な言説を「社会学」的な言説に転用したり、揺り動かしたりすることが、大事なのではないかと思います。文学的な言い方になりますが、そうした活火山の噴火や爆発というイメージは、闘争のイメージと重なりあうところがあります。鉄道やコンテナ貨物船の話もしましたが、そうした人工的なものに対置するものとして、環太平洋造山帯のプレートのような地球規模のスケールに立った「語り口」をもちたいと思っています。そのことは、「対抗的」な世界像を自分たちがいかに獲得するかということにも、大きく関わるはずです。

今日は、「生煮え」のことばかり言いましたが、この後の論議では、私の言ったことを自由に批判・補足して、美味しくしてください。長時間、私の話におつきあいいただき、ありがとうございました。

風信

暗号解読者は未来の方からやってくる。歴史的な転換点で新しい意味の体系が出現する時、そのことが遡及的にかつてのあらゆる意味を変化させ、痕跡が全く新しい意味を持って読まれるようになる。忘却のための記念とは、その矛盾の強度においてこうした想起に賭けているのではないか。あらかじめの確定した意味を保存し、進むべきコースを示すために記念するのではなく、未来の方から現れる暗号解読者がそれを読むようにして読むのでない限り決して意味を開示しないような痕跡を刻んでおこうというではないか。

(佐藤泉「戦後批評のメタヒストリー」)

米騒動から100年

今年は2018年。自民党は「明治150年」と言い、新左翼諸兄は「〈68年〉から50年」(全共闘・ベトナム反戦運動から50年)と言う。

いろいろと歴史を振り返る年なのだろうが、私はがぜん「米騒動100年」である。今年歴史を振りかえるといったら、米騒動ぬきにはありえない。米騒動は日本左翼の原点であるし、近代社会の原点とも呼びうるような歴史的事件だ。「米騒動」と口にするだけで、もう、わくわくする。

そういうわけで今年は、富山県で行われる連続学習会『米騒動100年プロジェクト』に、毎月行こうと思う。これまで4月・5月と参加してきたが、やはり富山の人たちは米騒動に詳しい。勉強になるし、議論にも前向きで、話が尽きない。 次回は6月9日(土)。ぜひ一度富山まで足をのばして、米騒動とその後の100年を語り合いましょう。

さて、「米騒動は日本左翼の原点である」と書いてしまった。大見得を切ったからには、米騒動とは何であるかを書かなければならない。

しかしこれが難しいのである。米騒動の歴史的位置付け、しかも左翼として米騒動を位置付けるというのは、これが簡単なようでなかなか難しい。

私たちが米騒動というとき、それは1918年の米騒動のことを指している。日本史上最大の都市暴動へと発展した最後の米騒動である。これは当時から力の複数性と横断性をはらんだもので、単一の視点・単一の力学で「米騒動は○○だ」と述べるのは困難なものである。力の複数性、複合性、意図を裏切って生成変化する力の性質を、深く考えさせられる事件だ。

端的に言えば、当時の知識人たちは、社会主義者も含めて、みんな面食らったのである。大杉栄など一部のアナキストは喜んで暴動に加わったらしいが、それは例外的なことだ。知識人はみな米騒動に驚き、了解不能の状態に陥った。大衆の暴力が、知識人たちの小さな理性を乗り越えていったのである。

現代においても、米騒動の解釈は論争含みである。米騒動の解釈は、解釈者の政治的な立場によっていくつかありうるのだが、どれも決め手を欠くというか、一面的な理解ではすぐにぼろがでてしまうところがある。だから米騒動を論じる際には、特段の慎重さが必要になる。平面的にではなく立体的に理解すること。直線的にではなく、ねじれとうねりを描くことが求められる。

これが難しいし、わくわくするところだ。

米騒動は、複数の顔をもっている。

たとえるなら、一枚の絵に美女と老婆が描かれていて、視点のとり方でどちらにも見えてしまうようなだまし絵。あるいは、角度を変化させることで、まったく違った二つの表情を見せるカード。上下を反転させると別の顔が現れる逆さ絵。そうしただまし絵のように、米騒動は複数の顔が同時に描きこまれた事件である。

米騒動の複数の顔とはどういうことか。

まずは全国で暴動が起きているということがある。性格の異なる地域で、性格の異なる民衆闘争が、横断的に連鎖していった。暴動の本丸は神戸・大阪の商社本店であるとして、はじめは富山県の米積み出し港で、次に大阪・神戸・名古屋などの工業都市で、最後は九州の炭鉱へと舞台を移していく。急激に膨張した近代都市の、周辺部で、次に中心部で、そして再び周辺部へと、暴動が連鎖していったわけだ。

米騒動の発端となったのは、富山県の水橋港・滑川港・魚津港の米騒動である。これを当時の新聞は「富山の女一揆」と書いている。この富山県での闘いは、現代から振り返ってみれば、最底辺女性労働者たちのストライキであったと解釈できるわけだが、当時の新聞はこれを「一揆」という江戸時代の表現で報じた。社会主義者であれば「罷業(ストライキ)」と書いただろうものを、当時の記者は「一揆」と書いたのである。

この表現は正しかったとおもう。もしここで「罷業」と書いていたら、米騒動は日本全土をまきこむ都市暴動には発展しなかっただろうと思う。この「一揆」という近世的表現が、当時の民衆・大衆を奮い立たせ、同時に、知識人を困惑させる原因にもなっただろう。 ここで急いで付け加えておかなければならないのは、当時の社会主義者たちが米騒動にまったく寄与しなかったのかというと、そうではないということだ。

1918年米騒動にいたる以前の段階で、労働者の闘いは始まり、近代的な労働者組織がつくられつつあった。前年のロシア労農革命が人々に与えたインパクトも、無視できない要素である。近代思想の紹介・普及・手探りの実践が1918年の米騒動を準備した、ということもできるのである。

だが、ただ近代社会主義思想のみで米騒動が実現したかというと、それもまた間違いになる。事態はもっと複合的だ。米騒動は、近世的な理念・エートスと、近代的な理念・エートスとが、複合し、反応しあうところで発火したのである。

(つづく)

原子力都市と海賊 矢部史郎のノート 2018年5月15日