SCENE 4 ニューズレター

2018年9月

2018年7月14日、県内外からの20数名の参加者とともに、「『米騒動』100年プロジェクト」の「シーン4」の集いを行った。

はじめに、当日の進行から、これまでの「100年プロジェクト」の論議の中での「シーン4」の位置づけや、当日の進め方についての説明があった。次に、中野重治の詩「雨の降る品川駅」を「導きの糸」として、「日朝共同闘争」の軌跡や模索をめぐって、映像を交えながら、「生・労働・運動ネット富山」のメンバーが「報告」を行った(「シーン4」で使用した映像は「生・労働・運動ネット富山」のホームページ上で閲覧可能)。

その「報告」を受けて、70年代・80年代の「寄せ場」運動に深く関わり、現在、広島でフリースペース「アビエルト」を営んでいる中山幸雄さんが「コメント」を行った。その中で、かつて中山さんが仲間たちとともに、戦前の朝鮮からの「渡日」労働者や、戦時中日本国家によって強制連行された「労務者」を普遍的な底辺労働者として捉えて、そうした人々の闘いの軌跡や「怨念」を受け継ぐものとして、「寄せ場」の運動の中で「在日」の人々に対する差別や「排外主義」を越えた「日朝共同闘争」を目指してきた軌跡が語られた。

その後、京都で「反日デモ」を行っている「コトコトじっくり煮込んだ日帝♪」実行委員のメンバー2人が「コメント」を行った。「反日デモ」では、「はんにちは!」という挨拶から初めて、「天皇制~差別の温床だ~」といった五七調の節回しで、「天皇制」や「死刑制度」への反対を訴えながら、「マジョリティー」である日本人の差別的・「国民主義的」な意識のあり方を問いなおすような街頭行動を、ユーモアを交えて行っているということだった。また、「反日デモ」には「在日」と「在日」以外の人たちがともに参加しているが、「日朝共同闘争」といった互いの民族的なアイデンティティを意識した行動というよりも、共通の問題意識をもつ仲間同士として活動しているということだった。同時に、日本社会の中の「マイノリティ」である「在日」の運動がその中だけで自己完結することがない以上、「共同闘争」の構築ということが自分たちにとって大きな課題としてあるとのことだった。

以下、「シーン4」の「報告」と中山幸雄さんの「コメント」を中心に報告する。

ニューズレター SCENE4 PDF版

はじめに

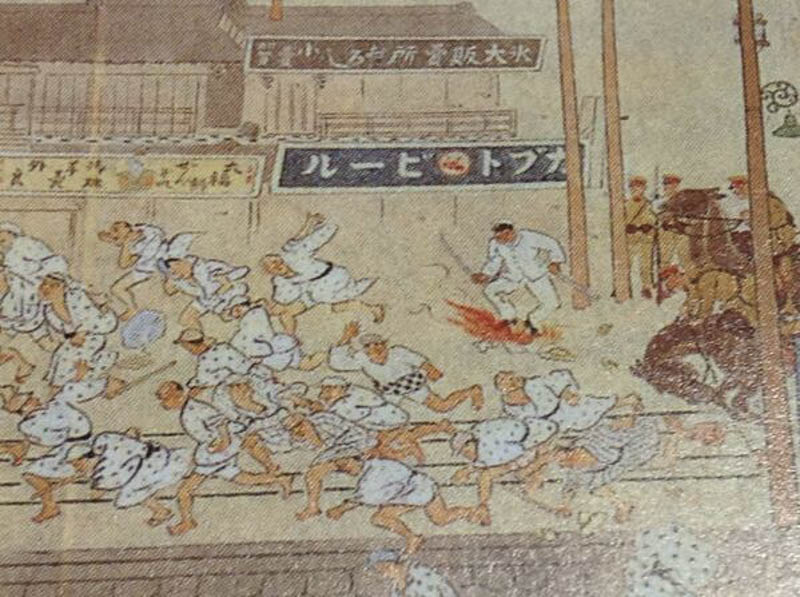

今日の「シーン4」の「『米騒動』と朝鮮 異聞「雨の降る品川駅」」の「報告」を始める前に、これまでの「『米騒動』100年プロジェクト」の論議の流れを改めて大きく振り返ってみたいと思います。今さら言うまでも無く、富山を「震源地」とする1918年の『米騒動』は、賃労働で得たお金では必要な量を買うことが不可能なほどの米価の高騰に対して、米の廉売を求める直接行動から、街頭での暴動、炭鉱地帯でのストライキといった様々な形を取りながら、数十万人とも数百万人とも言われる人々が参加した日本史上最大の民衆闘争として、全国各地で展開されました。そのように、『米騒動』は、資本や支配権力に「やられっぱなし」のままでいるのではなく、生きる上で不可欠な「糧」である米を実力行動で獲得する経験を通して、当時の民衆が自分たちのもてる力を確信し、自らの尊厳をかけて闘うというあり方を指し示すものでした。

さらに言えば、『米騒動』の闘いは、単に歴史上のひとつの「エピソード」に終わるものではなく、その闘いの記憶や「エコー」が、主にこの列島上の「アンダークラス」と呼ばれる者たちによってその後の民衆運動の中で受け継がれていった、と私・たちは捉えています。そうした民衆運動の系譜や「地下水脈」をたどり直すことを通して、『米騒動』から100年目の現在の私・たちがどこに向かおうとするかを探り合うことを目指して、4月28日の「シーン1・プロローグ」を皮切りに「100年プロジェクト」を進めてきました。

この「100年プロジェクト」では、闘う人々同士の〈結び=合い〉・〈組み=合い〉が、自らが求める「じゃなかしゃば(今のようではない世の中・対抗社会)」に相応しい水平的・解放的なあり方を体現するようなあり方を、〈生のサンジカ〉と呼んでいます。前回の6月9日の「シーン3」では、〈生のサンジカ〉と呼ぶに相応しいような支配秩序に対抗的な人々の新たな結合や「自己組織化」が、『米騒動』後の100年の民衆運動の歩みの中でどのように生み出されてきたのか、をたどり直しました。

戦前の日本は、朝鮮や台湾といった海外の植民地を含む「帝国」としてあったので、1930年前後の時期の日本の運動には、「渡日」・「滞日」朝鮮人と呼ばれるような人たちが大きく関わっていました。また、敗戦直後から「朝鮮戦争」前後にかけての時期の日本の運動は、そうした朝鮮半島の出身者やその子や孫にあたる人々の存在を抜きにしては本来語り得ないものです。私・たちが〈生のサンジカ〉と言うときの人々の〈結び=合い〉・〈組み=合い〉は、当然そうしたエスニシティを異とする人たちも含むものとしてあるはずですが、残念ながら、「シーン3」では、「渡日」・「滞日」「在日」と呼ばれるような人たちの動きも組み込んで、この100年の民衆運動の中の〈生のサンジカ〉の希求・創出の軌跡を描き出すことはできませんでした。今日の「シーン4」では、そのことを少しでも埋めることができれば、と思います。

今日の「シーン4」では、「生・労働・運動ネット 富山」のメンバーが「報告」を行った後、「寄せ場」運動の中で「底辺労働者」の闘いの系譜や戦前の「日朝共同闘争」の継承を目指してきた広島の中山幸雄さんと、京都で「反日デモ」を主催している「コトコトじっくり煮込んだ日帝♪」実行委員の二人のメンバーを迎えてコメントしてもらいます。これまでの「シーン」では不十分だった論点も含めて、ぜひ活発な論議をしていきたいと思います。

「『米騒動』と朝鮮」―異聞「雨の降る品川駅」

はじめに

前回の「SCENE3」では、『米騒動』からのこの100年にわたって、「すべての〈生〉の無条件の肯定を!」という切実な「声」を上げながら、民衆が求め、生み出してきた〈生のサンジカ〉の軌跡をたどりなおしました。今回の「SCENE4」では、「『米騒動』と朝鮮」というテーマを通して、そうした〈生のサンジカ〉が、朝鮮半島を出自とする人々との関わり合いの中でどのように形作られていったのか、そして、今この列島上に生きている私・たちは、アジアに開かれた列島社会を創りだしていくことに向かって何を考えていくことが大切なのかについて、皆さんとともに考えていきたいと思います。

今日の報告では、最初に「1.」として、1929年に作られた中野重治の「雨の降る品川駅」という詩をもとに、日本と朝鮮のプロレタリアートの関係について触れたいと思います。次の「2.」では、その詩に登場する朝鮮人たちの「渡日」、「滞日・在日」、「追放」への足取りとそれが意味することをめぐって、そして「3.」では、日朝のプロレタリアートがともに日本資本主義に抗して立ち上がった「全協」(日本労働組合全国協議会)による「日朝共同闘争」の「前史」やその「幻想と真実」について、お話ししたいと思います。最後の「4.」では、「日朝共同闘争」が敗戦後どのような経緯をたどったのかについて、さらに、「日朝共同闘争」が置き去りにされたままであることに敢然と「否!」と唱えた二つの取り組みについて、お話ししたいと思います。

今年は『米騒動』から100年目であると同時に、日本の植民地支配からの解放を求める動きが大きく沸き起こった朝鮮の「三・一独立運動」から99年目の年でもあります。大きく見れば、日本民衆と朝鮮民衆との関係は日本国家によって分断されるとともに、日本国家の都合によって朝鮮民衆が囲い込まれ、さらには排除されるという歴史の積み重ねばかりです。しかし、この後見ていくように、日朝労働者の共同闘争という旗を正面から掲げ、国家や資本に対抗しようとした人々の試みが確かにあったのです。

今回の「報告」で、私は、日朝双方の労働者や民衆がどのように関係しあってきたのか、また、関係できずにきたのか、そして、その人々の「関係史」から何を受け止めるべきかを見ていきたいと思います。さらに言えば、こういうことを試みなければ、「『米騒動』から100年」というものを振り返る意味が半減してしまうのではないか、という強い思いにも駆られています。

この間、『米騒動』についていろいろな資料等を見ていく中で、全国各地へと急速に拡大した『米騒動』を鎮圧している様子を報じる新聞記事と同じ紙面に、シベリアへと送り出されていく兵士たちの写真が載っているのに目がとまりました。『米騒動』の鎮圧に駆り出された警官や軍人たちからは殺伐とした雰囲気が発せられているのに、列車の中から手を振る兵士たちには何の屈託も感じられないのです。その新聞記事のことがずっと気になっています。

「シベリア出兵」といいますが、これは日本が第一次世界大戦の終わりがけにロシア革命の成就を妨害するだけでなく、米国などが手を引く中で、大陸侵略の好機とばかりに無理に続けた戦争です。沿海州に移住した朝鮮人パルチザンらの抵抗によってついに撤兵せざるをえなくなった戦争で、いうなれば日本軍の大陸における最初の躓きや負け戦と言っていいものでした。「シベリア出兵」は、米の投機の直接的なきっかけとなって米価の急騰を招くことで、『米騒動』を引き起こすことになりました。そればかりではなく、『米騒動』の後、日本国内の米価の安定のための朝鮮で実施された「産米増殖計画」によって痛めつけられた朝鮮民衆は、さらにその上に「出兵」に伴う負担を負わされることになります。日本帝国は、「シベリア出兵」の躓きを挽回しようといっそう大陸侵略にのめりこみ、その負担は何重にも朝鮮民衆へ押し付けられていきました。

この「シベリア出兵」は、日本帝国主義の膨張が朝鮮民衆に何をもたらしたかという意味で、日本民衆と朝鮮民衆とのそれ以降の関わり方を象徴していく、まさに典型的なできごとです。こうした苦難と負担の朝鮮民衆への押し付けが、朝鮮農民の満洲や間島(カンド)地域への大量移住と、日本への大量渡航という事態を生んでいくのです。

「米騒動」の10年後の1928年という年は、朝鮮からの渡航者が20万人を超えていく年であり、日本帝国がその版図の更なる拡大を図ってより強く国民を統合していくことの象徴として、天皇を国民の眼の前に登場させるための「御大典」の式典が執り行われた年です。このとき、中野重治が「雨の降る品川駅」の詩を詠みます。

昭和天皇への代替わり=「御大典」の後、1990年に現在の天皇への代替わりが行われ、そして来年には次の天皇への代替わりが予定されています。「在日」朝鮮人にとって、もう三度目となる見たくもない式典が続いていくのです。

この「詩」を、「天皇暗殺」にこだわった特殊な「天皇詩」とみる見かたもありますが、それよりも私は、朝鮮プロレタリアートと日本プロレタリアートとが弾圧によって別れを余儀なくされることへの憤りと、それでもなお繋がりを求めてやまない強い想いを、「天皇暗殺」というモチーフに込めて詠った激情の「詩」として受け止めたいと思っています。

歴史家の石母田正が、著書『歴史と民族の発見』の中で、この中野重治の「雨の降る品川駅」の詩に触れて、「『米騒動』と『三・一運動』は相互に遠く切り離された民衆が立ち上がる場合に観られる微妙な対応関係にある」と語っています。それでは、「微妙な対応関係」とは一体どのようなことかということですが、それはいわば、「米騒動」と「三・一独立運動」の間の「と」にあたることではないでしょうか。つまり日本民衆と朝鮮民衆の間の「と」のことです。この「雨の降る品川駅」という詩を手掛かり・手始めとして、その「と」を見つめていきたいと思います。

今日の報告では、最初に「1.」として、1929年に作られた中野重治の「雨の降る品川駅」という詩をもとに、日本と朝鮮のプロレタリアートの関係について触れたいと思います。次の「2.」では、その詩に登場する朝鮮人たちの「渡日」、「滞日・在日」、「追放」への足取りとそれが意味することをめぐって、そして「3.」では、日朝のプロレタリアートがともに日本資本主義に抗して立ち上がった「全協」(日本労働組合全国協議会)による「日朝共同闘争」の「前史」やその「幻想と真実」について、お話ししたいと思います。最後の「4.」では、「日朝共同闘争」が敗戦後どのような経緯をたどったのかについて、さらに、「日朝共同闘争」が置き去りにされたままであることに敢然と「否!」と唱えた二つの取り組みについて、お話ししたいと思います。

今年は『米騒動』から100年目であると同時に、日本の植民地支配からの解放を求める動きが大きく沸き起こった朝鮮の「三・一独立運動」から99年目の年でもあります。大きく見れば、日本民衆と朝鮮民衆との関係は日本国家によって分断されるとともに、日本国家の都合によって朝鮮民衆が囲い込まれ、さらには排除されるという歴史の積み重ねばかりです。しかし、この後見ていくように、日朝労働者の共同闘争という旗を正面から掲げ、国家や資本に対抗しようとした人々の試みが確かにあったのです。

今回の「報告」で、私は、日朝双方の労働者や民衆がどのように関係しあってきたのか、また、関係できずにきたのか、そして、その人々の「関係史」から何を受け止めるべきかを見ていきたいと思います。さらに言えば、こういうことを試みなければ、「『米騒動』から100年」というものを振り返る意味が半減してしまうのではないか、という強い思いにも駆られています。

この間、『米騒動』についていろいろな資料等を見ていく中で、全国各地へと急速に拡大した『米騒動』を鎮圧している様子を報じる新聞記事と同じ紙面に、シベリアへと送り出されていく兵士たちの写真が載っているのに目がとまりました。『米騒動』の鎮圧に駆り出された警官や軍人たちからは殺伐とした雰囲気が発せられているのに、列車の中から手を振る兵士たちには何の屈託も感じられないのです。その新聞記事のことがずっと気になっています。

「シベリア出兵」といいますが、これは日本が第一次世界大戦の終わりがけにロシア革命の成就を妨害するだけでなく、米国などが手を引く中で、大陸侵略の好機とばかりに無理に続けた戦争です。沿海州に移住した朝鮮人パルチザンらの抵抗によってついに撤兵せざるをえなくなった戦争で、いうなれば日本軍の大陸における最初の躓きや負け戦と言っていいものでした。「シベリア出兵」は、米の投機の直接的なきっかけとなって米価の急騰を招くことで、『米騒動』を引き起こすことになりました。そればかりではなく、『米騒動』の後、日本国内の米価の安定のための朝鮮で実施された「産米増殖計画」によって痛めつけられた朝鮮民衆は、さらにその上に「出兵」に伴う負担を負わされることになります。日本帝国は、「シベリア出兵」の躓きを挽回しようといっそう大陸侵略にのめりこみ、その負担は何重にも朝鮮民衆へ押し付けられていきました。

この「シベリア出兵」は、日本帝国主義の膨張が朝鮮民衆に何をもたらしたかという意味で、日本民衆と朝鮮民衆とのそれ以降の関わり方を象徴していく、まさに典型的なできごとです。こうした苦難と負担の朝鮮民衆への押し付けが、朝鮮農民の満洲や間島(カンド)地域への大量移住と、日本への大量渡航という事態を生んでいくのです。

「米騒動」の10年後の1928年という年は、朝鮮からの渡航者が20万人を超えていく年であり、日本帝国がその版図の更なる拡大を図ってより強く国民を統合していくことの象徴として、天皇を国民の眼の前に登場させるための「御大典」の式典が執り行われた年です。このとき、中野重治が「雨の降る品川駅」の詩を詠みます。

昭和天皇への代替わり=「御大典」の後、1990年に現在の天皇への代替わりが行われ、そして来年には次の天皇への代替わりが予定されています。「在日」朝鮮人にとって、もう三度目となる見たくもない式典が続いていくのです。

この「詩」を、「天皇暗殺」にこだわった特殊な「天皇詩」とみる見かたもありますが、それよりも私は、朝鮮プロレタリアートと日本プロレタリアートとが弾圧によって別れを余儀なくされることへの憤りと、それでもなお繋がりを求めてやまない強い想いを、「天皇暗殺」というモチーフに込めて詠った激情の「詩」として受け止めたいと思っています。

歴史家の石母田正が、著書『歴史と民族の発見』の中で、この中野重治の「雨の降る品川駅」の詩に触れて、「『米騒動』と『三・一運動』は相互に遠く切り離された民衆が立ち上がる場合に観られる微妙な対応関係にある」と語っています。それでは、「微妙な対応関係」とは一体どのようなことかということですが、それはいわば、「米騒動」と「三・一独立運動」の間の「と」にあたることではないでしょうか。つまり日本民衆と朝鮮民衆の間の「と」のことです。この「雨の降る品川駅」という詩を手掛かり・手始めとして、その「と」を見つめていきたいと思います。

SCENE4 動画 1

1 詩「雨の降る品川駅」をめぐって

この「詩」は、その登場の時から特別でした。「詩」が雑誌に最初に掲載された頃に作者の中野重治は、日本共産党に対する弾圧事件(1929年「4・16事件」)に巻き込まれ、逮捕・収監されてしまい、官憲の目から「詩」を守ろうとした掲載誌編集者は、ドサクサの中で肝心な元の原稿を失ってしまったのです。そのため長い間、この「詩」の元のカタチや伏字の語句をめぐる論争が続きました。その推移に日本人と朝鮮人の関わり合い方の歴史が投影されています。

そして、それらの論争のあおりを受けるようにして、作者は、「詩」を改訂していきました。そのため、この「雨の降る品川駅」という詩はいまだに「決定版」というものがない「詩」なのです。

(1) 「雨の降る品川駅」の4つの詩形

「雨の降る品川駅」には大きく分けて4つの詩形があると言われていますが、本当は朝鮮語訳のものも含め5つあると言えます。以下、「詩」の4つの日本語版の主な特徴や成立の背景について紹介します(「詩」の4つの詩形については「資料3.」参照)。A 初出版 雑誌『改造』版 1929年

雑誌掲載にあたって伏字を多用せざるをえませんでした。B 定稿版 新版『中野重治集』(筑摩書房) 1976年

敗戦後、伏字を取り払った形のもので、幾度か作者によって詩句も書き換えられた末に定稿とされました。最も広く読まれているものです。C 再訳版 水野直樹 季刊『三千里』 1980年

初出から3か月後に「在日」朝鮮人の機関紙『無産者』に掲載されていた朝鮮語訳の「詩」を水野氏らが「発見」、これを日本語に訳し直しました。この「発見」で最後の伏字部分に天皇暗殺に関わる表現があることが明らかになります。D 共同研究会訳版 『梨の花通信』 2001年

Cの訳は、朝鮮語を母語にする者が行っていないとして、韓国の研究者・留学生を交えた共同研究会によって再度訳し直したものです(2) 詩句をめぐる論争について

詩句を巡る論争ですが、その主なものは以下の三点です。始めにその要点を紹介し、その後に私の意見を加えていきたいと思います。① 「うしろ盾・まえ盾」論争

この「詩」の「決定版」の最後の方に、「日本プロレタリアートの『うしろ盾まえ盾』」という詩句があります。この表現に対して、「なぜ朝鮮プロレタリアートが、日本プロレタリアートの『うしろ盾』や『まえ盾』にならねばならないのか?」という疑問が提示されます。また、作者の中野重治でさえ、差別意識から自由ではなかったのかと嘆く意見までありました。これらの批判に対して、中野重治は反論せず、「『うしろ盾まえ盾』の詩句には『民族エゴイズムのしっぽ』のようなものをひきずっている感じがぬぐい切れません」といった、極めて歯切れの悪いコメントを出すにとどめています。この「詩」を書いたときに、中野重治は、「日朝プロレタリアートのどちらが『うしろ盾』だろうが『まえ盾』だろうがかまわない、どちらがどうと言う必要もない関係をめざすべきであり、日朝プロレタリアートの関係を表すならその言葉しかない」と思ったのではないでしょうか。実際、この「詩」が掲載された時点でそれが問題になったわけではなく、Bの「定稿版」が敗戦後広く読まれるようになり、日朝民衆の関係も問われていく中で、「うしろ盾まえ盾」という言葉が問題にされるようになったのです。 しかし、それはこの「詩」が負うべき問題でしょうか。中野氏にしても自らが所属した日本共産党と朝鮮総連との関係が疎遠になっていく中で、「前」でも「後ろ」でもいいなどとは、とても言えなくなっていったのではないでしょうか。後に中野氏自身も、共産党を批判して除名処分を受けます。近代を通して、朝鮮プロレタリアートが日本プロレタリアートの「まえ盾」であったのは歴史的な事実であり、否定しようがありません。しかし、確かに、そうした関係を乗り越えようとする一時期が存在し、そのために懸命に奔走した日朝の労働者や表現者たちがいたこともまた一つの事実なのです。そのことを、中野氏は苦い思いでかみしめていたのでしょう。それが、あの歯切れの悪いコメントとして残されたのではないでしょうか。

問題なのは、「詩」を受け止めたそれぞれがどう考えるかです。むしろ「詩」の方から、「詩」を読んだ私・たちが朝鮮民衆とどのような関係を作るのか、今なお迫られ続けているのだと思います。

② 「実行者」は日本人であるべきか

朝鮮語誌『無産者』が見つかり、日本語への再訳が試みられていく中で、「詩」の最終連に「天皇暗殺」の実行をうかがえる場面が描かれていることが知られていきます。それに対して、この暗殺の「実行者」が日本人でないことに否定的な意見が多く出されました。そのときにも、中野氏は、それに同調するかのように、「天皇暗殺の類が考えられるとして、なぜそれを国を奪われた方の朝鮮人の肩に移そうとしたのか」と書いています。そうした批判に対する私の意見ですが、まず、この「詩」の構成全体からすれば、「天皇暗殺」の実行者を日本人にすることはできないはずです。全く別の詩を創作するしかないでしょう。さらに言えば、この「詩」に登場する日本を追われる朝鮮人たちのみならず、彼等を見送る日本人である「私」もまた、天皇に対して強い殺意を持っているのは明らかです。彼・彼女等朝鮮人と、見送る日本人の「私」の想いは、天皇(制)への強い怒りにおいて通じ合っている。そのことこそ、作者の中野重治が描きたかったことでしょう。それなのになぜ、中野氏は、批判に反論せず、同調するような対応をしたのでしょうか。

これも「うしろ盾・まえ盾」問題と同じで、この間日本プロレタリアートはいったい何をしていたんだという、中野氏自身の悔悟と怒りから生じているのだと思います。「①」の問題と同様、「詩」でも中野氏でもなく、今を生きている私・たちこそが問われているのです。

③ 天皇暗殺という行為をどう受け止めるか

当時のコミンテルンからの「天皇制打倒」という指示を、中野重治がどう受け止めたのか。この「詩」はその反映だという意見もありますが、そのことよりもむしろ、「天皇暗殺」という行為が「詩」の中で本当に実行されたかどうかをめぐって今も論争が続いています。二つの朝鮮語からの再訳版は、暗殺が実行されたかどうかについて異なった解釈を行っていて、Dの「共同研究会訳」の解釈を支持する人々からは、この「詩」は暗殺実行を否定する「平和の詩」である、といった意見まで登場しています。私は、この「詩」の中で「天皇暗殺」が実行されたかどうかについてはこだわっていません。訳に無理のない方がいいと思うだけです。重要なのは、「天皇暗殺」ということにかける思いの昂ぶりであり、そして、その後の「歓喜」の分かち合いです。朝鮮語版が「発見」されて伏字の内容が明らかになったからこそ、Bの「定稿版」からはすっぽり抜け落ちていた最終連に込められていた作者の気迫がよみがえったのであり、訳の違いを強調しあうことで、逆にその意義が薄れてしまうのでは何にもならないでしょう。

「詩」の朝鮮語版を「発見」した水野直樹氏は、初出『改造』版のすぐ後に「詩」の朝鮮語訳を掲載した『無産者』という「在日」朝鮮人プロレタリアの機関誌のことを、なぜ日本の研究者がかくも長い間「忘却」していたかということにこそ日朝間のありようが露呈しているのではないか、と語っています。最も肝心な「詩」の元のカタチを知ることさえも、朝鮮プロレタリアートの「うしろ盾」によっているのです。

(3) 中野重治はなぜこの「詩」を書いたのか

① 応答詩としての「雨の降る品川駅」

中野氏がこの「詩」を献じた一人である李北満という朝鮮人のプロレタリア文学者が書いた、「追放」という日本から追われる朝鮮人を詠んだ作品があります。作者の中野氏自身が書いていることですが、この「詩」はそれに応答する形で書かれたものです。さらに、この「詩」が書かれた後に、林和という朝鮮人詩人が、「雨傘さす横浜埠頭」という詩を「雨の降る品川駅」の詩に応答する形で発表します。日朝の文学者の間でのこうした作品のやり取りは、他にはほとんどありません。このことは、三人の間の個人的な交流というより、当時の「朝鮮プロレタリア芸術連盟」(コップ)と「日本プロレタリア芸術連盟」(カップ)を代表する作家同志の真剣な応酬といえるものです。自分たちが応答しあうことで、日本プロレタリアートと朝鮮プロレタリアートとの関係を何としても変えていきたい、という強い使命感がそれぞれにあったのだと思います。

だからこそ、作者の中野重治は、強い気迫でこの「詩」に臨んだと思うし、「天皇暗殺」という、朝鮮プロレタリアートからすれば極めて切実な、そして日本プロレタリアートからすれば大胆かつ危険極まりないテーマに挑んだのではないか、と思えるのです。「日本プロレタリアートと朝鮮プロレタリアート」というときの、その「と」を描くときに選んだのが、あるいは、選ぶまでもなく浮上したのが、「天皇暗殺」というテーマだったのではないでしょうか。

② 「日朝共同闘争」への夢と現実を抱えて

この「詩」が詠まれたのとほぼ同時期に、「日本労働組合全国協議会(全協)」が結成されます。「全協」は、「日本労働総同盟(総同盟)」系の労働組合の方針に反発し、日本共産党の指導の下、日朝プロレタリアートの共同闘争を中心課題に掲げて旗揚げします。この後で詳しく触れますが、「日朝共同闘争」とはいえ、「全協」労働運動でのその実情は、「在日」朝鮮人労働者の活躍に多くを期待せざるをえず、共産党とともに、結成早々から当局の厳しい弾圧を受けて、その活動時期も1934年ごろまでのごく限られた期間に留まるものでした。「詩」が描く朝鮮人たちの国外追放もそれにかかわるものです。「詩」が詠まれたその時も、「日朝共同闘争」は切実に求められるものであると同時に、日本人側の差別と無関心、そして官憲の弾圧との苦闘を余儀なくされる、厳しい現状の中に置かれていました。そういったぎりぎりの中での表現が、「詩」として結実したのだと思います。

③ 日本と朝鮮 民衆間の「と」を問い続ける

最初に、この「詩」をめぐるいくつかの論争や批判について話しましたが、それらの論争や批判は、私・たちに今も跳ね返ってくるものばかりです。作者が意図したわけではないでしょうが、日朝プロレタリアートの交情を強く求めたこの「詩」は、敗戦後からの「詩形」論議や作者による幾度もの改稿、朝鮮語訳からの再訳といったその時々に、さまざまな角度から、日本と朝鮮民衆の間の関わりのあり方に「問い」を発し続けてきたのだと思うのです。その「問い」は今も、そしてこれからも発し続けられていくでしょう。この「詩」に決定稿がないように、作者が求めた「と」のカタチにもまた定まった「答え」などないのです。

SCENE4 動画 2

2 辛・金・李らは なぜ どのようにして日本へ

それでは、この「詩」のなかの、李・金・辛という人々はどのようにして、日本にやってきたのか、来ざるをえなかったのか、どのようにして日本で生きてきたのか、その概略を簡単にお話します。(1) 「彼ら・彼女ら」を押し出したもの

1910年に「朝鮮併合」が行われ、朝鮮という国が植民地として帝国日本の一部に組み込まれます。その翌々年から、朝鮮を統括する朝鮮総督府の肝いりで「土地調査事業」が開始され、日本人地主への露骨な土地集中が図られていきます。1918年の「米騒動」後、「産米増殖計画」が推し進められ、日本向けの米作に合わせた肥料の代金や「土地改良費」がかさみ、借金のために土地を手放す農民が続出して、小作農民から日雇い農民へと零落した人々が職を求めて都市にあふれだしていきます。それらの人々は、さらに中国との国境地帯の間島地域や満洲、ロシアの沿海州、そして日本へと押し出されるようにして渡航していきました。1919年の朝鮮の「三・一独立運動」は、こういった日本の植民地統治のあり方への強い憤りを反映したものです。1923年頃には、日本へ渡航した朝鮮の人々が自分たち自身の「労働組合」結成へと動き出し、日本人労働者と共闘していく下地ができつつあったのです。この「三・一独立運動」に続く朝鮮民衆の抗いと、「米騒動」以後発展していく日本民衆の労働運動や農民運動、部落解放運動との結びつきを最も恐れた日本の支配者たちは、関東大震災の混乱状況を逆手にとって、朝鮮人等の大虐殺を実行したのです。しかしその後、大震災後の復興工事への人手不足と、長引く不況対策としての廉価な労働力として朝鮮人労働者はあてにされる一方で、植民地政策によって朝鮮国内の産業が抑制されたため、職を求めて日本へ渡航する人々は急増していきます。

うち続く世界的不況と、思うように進展しない中国大陸への軍事的侵略への疑念を吹き払い、一気に帝国日本の発展ぶりを演出して国民意識を高揚させることを狙って、1928年に昭和天皇への代替わり行事の「御大典」が挙行されました。その時に日本の警察は、日本からの独立を求め、日本プロレタリアートとの連携と共闘を模索し、帝国日本の「威信」を損なう邪魔な朝鮮人を「不逞鮮人」と呼んで、「御大典」前に多数を検挙して「国外」へと追放したのです。

『雨の降る品川駅』という詩は、そのときに詠まれました。

(2) 「渡日」・「滞日」から「在日」へ

① 「渡航管理制度」の変遷とその背後の密航

『米騒動』後、押し出されるようにして渡航した朝鮮人たち、彼等はどのような制度のもとで、どのような者として扱われてきたのかをみていきたいと思います。当時、日本人が朝鮮に渡るのは全く自由でしたが、その一方で、朝鮮人が日本へ渡るには厳しい渡航制度がありました。その制度の推移をたどってみます。

A 総督府 第一回目の「旅行取り締まり令」発令(1919年4月)

この頃から、日本からの会社募集人が朝鮮から労働者を自由に連れ出し始めます。募集人を取り締まるのではなく、連れ出される朝鮮人を「旅行人」として監視しました。「三・一独立運動」が続くさなかのことです。B 「旅行取り締まり令」を廃止(1922年12月)

募集人によらずに日本への渡航を希望する者が釜山の港に殺到して多数滞留したため、釜山に「浮浪者」が急増しました。「三・一独立運動」の弾圧に区切りをつけ、とにかく朝鮮国内の治安維持を優先させたかったのです。C すべての朝鮮人の渡航を一時禁止(1923年9月)

関東大震災での朝鮮人大虐殺の実態が朝鮮人渡航者に伝わらないように朝鮮人の移動禁止措置をとります。一方で首都圏では、「保護」を名目に多数の朝鮮人を収監・留置します。D 「旅行証明書の件」を発令し、渡航禁止措置を解く(1924年2月)

虐殺のほとぼりが冷めた頃を見定め、震災復興のための労働力を確保するためきわめて緩い制限にします。以後渡航者が急増していきます。E 「朝鮮人旅行取り締まり令」改定 一転して規制強化へ(1924年6月)

「産米増殖計画」の「効果」もあって渡航者はさらに増加する中で、渡航希望者に厳しい制限を課します。自らまいた種による渡航者増加に対して、治安悪化を恐れて今度は渡航を制限するという身勝手さ。一方、このころから、「密航」行為が増え始め、「密航者」には「不逞鮮人」の烙印が押されていきます。F 「一時帰鮮証明書制度」発足(1929年8月)

この頃には、渡航した中から相当数の一時帰国者も増え始め、往復のたびに手続きを繰り返すことが必要でした。その取り締まり側の煩雑さを緩和するため、会社と警察発行の「証明書」で済むようにしたものです。警察に目をつけられた者や「密航者」にその特典はありません。このように、「渡航管理制度」とは、徹頭徹尾、「治安維持」のためのものでした。「監視対象者」として扱われながらも、朝鮮からの渡航者はその数を増していきます。渡航した朝鮮人は、最初は、男女共に単身者が多かったのですが、やがて、妻子、友人、親戚を呼び寄せる者、日本で共に暮らす相手を見つける者が出始め、彼ら・彼女らはさまざまな「滞日」の時間を積み上げていきました。生きることの〈根〉を列島各地に下ろし始めたのです。彼ら・彼女らの「在日」の時間が始まっていきました。

② 「在日」になっていくということ

それでは、「①」のような制度の下で渡航してきた人々は、日本に来てどのように生きたのでしょうか。それを丁寧に紹介する時間はとてもありませんが、彼ら・彼女らが、共に生き、その〈生〉を充実するために闘ったその足跡について少し話したいと思います。A メーデーに初めて多数の朝鮮人労働者が参加(1923年5月)

当初は、ことばも分からず、労働組合の存在すら知らなかった者たちが、小さな集まりを持ち、労働組合の立ち上げへと向かっていく。メーデーは彼らと日本人労働者が交差し始める大事なポイントでしたが、支配権力はまさにそれを恐れたのです。以後、過剰な警備体制がどこのメーデー会場にも敷かれて、多くの朝鮮人労働者が「狙い撃ち」に検束されました。B 大阪朝鮮労働組合が「夜学校」を始める(1928年7月)

日朝民衆の共同闘争は、関東大震災時の「朝鮮人大虐殺」によって大きく阻害されましたが、この頃には「滞日」朝鮮人は20万人を超え、単身者ばかりでなく、日本で新たな家族をつくっていく人々が現れました。こういった「夜学校」や私塾のような場所で、その子弟たちに祖国のことばや歴史を教え、自らも学び始めるのです。その主体となったのが労働組合でした。C 朝鮮人中心の「大同消費組合」結成(1929年4月)

朝鮮人らによる「東大阪借家人組合」結成(1929年6月)

これらのことは、すでに「滞日」という段階から、まさに「在日」する者へと、自らの〈生の根〉をしっかりと根付かせ始めたことを表しています。後述しますが、この頃に「日朝共同闘争」を掲げた「全協」の取り組みが始まっていくのです。D 「東亜通航組合」創立(1930年4月)

「大阪朝鮮無産者診療所」創立(1931年2月)

「東亜通航組合」の創立は、済州島出身者らが自力で資金を集めて、済州・大阪間の航路を運営する会社を持つという画期的な企てであり、渡航制限に対する一つの「抗い」のカタチでもありました。後者は、日本で医者に診てもらえない朝鮮の人々が、医者と病院を自前で確保して創立したものですが、両者とも「在日」朝鮮人が相当な社会的な力量をもち始めたことを表しています。しかし残念なことに、どちらの試みも日本の資本と権力によって短命に終わらせられてしまいます。

このように朝鮮半島を出た人々が、「渡日」から「滞日」へ、そして「在日」へとそのありようを変えていくことや、そのための営みの全部が〈生の根〉をはるための闘いであり、〈生のサンジカ〉の希求そのものだった、と言えると思います。そして、この「在日」へと〈生の根〉をはるための苦闘の過程は、次にお話しする「日朝共同闘争」という旗を掲げて労働現場で闘った、「全協」運動とその「前史」に重なるのです。というよりは、「全協」の闘いとその「前史」も、いわば、「在日」となることを勝ち取るための闘いの一部だった、と言ってもいいのかもしれません。

3 「日朝共同闘争」-その幻想と真実

(1) 「日朝共同闘争」前史

「日朝共同闘争」というのは、「全協」が、その方針の筆頭に掲げたものですが、その時からこの言葉が大きく浮上していきました。まず、「全協」が登場する前の段階のことを「前史」として紹介します。

A 「信濃川虐殺問題大演説会」に朝鮮人多数参加(1922年9月)

東京電力の前身にあたる電力会社の工事現場で、多数の朝鮮人労働者が惨殺されるという事件が発覚します。当初は「猟奇的」な事件のように紹介されましたが、この事件の重大さを察知した朝鮮の日刊紙『東亜日報』によって特集記事が組まれて、朝鮮の民衆を震撼させます。これを糾弾する集会には、日本のアナ・ボル双方の活動家とともに多勢の朝鮮人学生・労働者が参加しました。その事件は当時の「渡日」朝鮮人労働者が置かれている実態を示すものであり、さらに、そうした朝鮮人労働者の虐殺に対する抗議や糾弾の動きは、日朝労働者の共同闘争に発展する可能性さえありました。しかし、弾圧によってその糾弾集会は途中で解散させられ、事件はうやむやにされてしまいます。一方、朝鮮人労働者たちは、これを機に東京や大阪で「朝鮮労働同盟会」を結成していきます。B 東京で「被虐殺者合同追悼会」開催(1924年3月)

1923年9月の関東大震災での「朝鮮人大虐殺」は、日朝の労働者が共同闘争を組むことに大きな挫折と障壁をもたらしました。上記の取り組みは、「在日」朝鮮人の主催する集会に日本人も参加したというものですが、そうではあっても、日朝の双方が官憲の妨害と弾圧をはね返して取り組まれました。この「合同追悼会」は、その後も「9・1記念日闘争」として日朝共同で続けられていきます。C 「軍事教育訓練反対闘争」が全国に拡大(1925年10月)

この「軍事教育訓練」は、朝鮮人が叛乱を起こし、これを鎮圧することに教師や生徒も加わるという設定で行われるものでした。この「設定」を問題として、最初は、小樽市の朝鮮人・日本人労働者が抗議して立ち上がったのでした。しかし、運動が拡大するにつれて、しだいに反対の理由から朝鮮人を危険視して弾圧するということの問題が抜けていき、単に学校での軍事訓練に反対するというものになっていってしまいました。そうではあっても、この時期にようやく、「日朝共同闘争」というカタチが取れるようになってきたのだと言えるでしょう。D 元山(ウォンサン)港湾ゼネストへの「同情スト」(1929年1月)

この時期の朝鮮国内産業の急速な重化学工業化により、港湾労働者に負担と矛盾が集中していく中で、元山でゼネストが起こります。そこでの朝鮮人労働者からの呼びかけに、当時非合法だった日本共産党は、「日本でもゼネストを!」というスローガンを掲げます。その後、ようやく日本人の港湾労働者もこれに呼応し始めますが、日本の港湾での取り組みは、実際にはゼネストにはほど遠く、新聞に「同情スト」と揶揄されるようなものでした。それでもそれは、朝鮮人労働者の「決起」に、初めて日本人労働者がきちんと向き合おうとした取り組みでした。このように、まさに権力とのせめぎあいの中で、日朝労働者の共同闘争は一つ一つ積みあげられていきました。しかし、その共同闘争の実態は、もっぱら「在日」朝鮮人労働者の側の奮闘によるものがほとんどであり、日本人の側にそのことを謙虚に受け止める者はまれであったと言われています。

(2) 「全協」の闘い―「現場」がはらんだもの

ここでは、「全協」が関わった「日朝共同闘争」の具体的な事例としてよく知られている二つの争議の概要と、その争議の現場が孕んでいた可能性について触れたいと思いますが、その前に「全協」について少しだけ説明します。「全協」(日本労働組合全国協議会)は、日本共産党の指導下にあった前身の「全評」(日本労働組合全国評議会)が、当局からの弾圧を受けて解散させられた後を継いで、中・小規模の労働組合と、土建労働者が多数を占める日雇いの「自由労働者」らを中心に、1928年12月に結成されます。その後、「全協」は、「コミンテルン」の「指導」を受けて「在日本朝鮮労働総同盟」との組織の統合を目指しますが、多数の「在日」朝鮮人労働者の反対により統合は難航します。

1930年に、ようやく「全協」は「朝鮮労働総同盟」との組織統合を果たして新たに出発しますが、そのまま「朝鮮労働総同盟」に残った組合も数多く存在していました。「全協」の組合員数は、朝鮮人労働者の方が多く、とりわけ最強と言われた「全協土建」の組合員の多くが朝鮮人労働者でした。なお、先ほど報告した「前史」に関わる動きは、「全評」時代のことです。

この後でお話しする「岸和田紡績争議」や「三信鉄道争議」も、まだ「朝鮮労働総同盟」との関係がすっきりしていなかったころのことで、その後、「全協」の活動はピークを迎えますが、半非合法の状態が続いたため、1934年以降、活動は急速に低下していきました。この後で紹介する二つの争議は、「全協」運動がピークに向かっていく、まだ勢いの強かったころのことです。

① 岸和田紡績争議(1929年5月)―「42日間の籠城戦」

「岸和田紡績」は、泉南と呼ばれる大阪府南部の企業で、岸和田工場の他に堺市内等にもいくつもの工場があり、そこで働く女工と呼ばれた若年女性労働者の中に特に朝鮮の済州島出身者が多かったため、「朝鮮紡績」などと陰で言われていたそうです。その朝鮮人女工らが提起したささやかな労働条件の改善案を会社側が全面拒否したことから、争議が勃発します。争議団を指導した「全協」の若手幹部は、多数の女工を社内寮から連れ出すとともに、傘下の「自由労働者」を集めて、工場内の施設を破壊する戦術をとりました。しかし、施設破壊の戦術の後、会社側が暴力団を雇い入れたり、警察との連携を強化したりしたために、他工場からの連れ出しは困難となり、争議の「早期勝利」の目論見は潰えてしまいます。さらに、せっかく連れ出した女工たちの多くが、父兄からの「泣き落とし」に応じてしまい、「脱落者」が続出します。

連れ出した女工たちの食料の確保や闘争資金のメドも考えずに、「がんばれば必ず他の工場も立ち上がってゼネスト状態に持ち込めるだろう」という楽観的な見通しで臨んだ争議は、結局、完敗してしまいます。それは、「全協」の争議団の幹部の拙劣な方針の結果だと言ってしまえばそれまでですが、それでもこの争議には、いくつかの大きな可能性があったと思います。

一つには、「自由労働者」たちと、紡績労働者、とりわけ女工と呼ばれた女性労働者たちとの交流と連帯です。実際には、工場内で暴れて施設を破壊した「自由労働者」たちの多くはその場で逮捕・検束されているので、彼女らとどれほど一緒の時間がもてたかは分かりません。しかし、それでも、こんな出会いが生み出されるということは、「総同盟」的な労働運動ではありえなかったろうと思います。もしかしたら、それにとどまらない、もっと斬新な日朝の共同・共闘へと向かう戦術が取り得たのではないか、と思ってしまいます。

もう一つは、そうしたずさんな運動方針にも関わらず、女工たちを支援して、阪神地域の部落解放運動組織や、各地の農民組合からの差し入れが42日間に及ぶ「籠城」を支え続けたことに、大きな意義を感じます。ゼネストにまで発展させることはできなくても、泉南と呼ばれる地域全体を巻き込む闘いへと転化していく可能性があったのではないか、と思います。泉南地区には多くの繊維企業があり、岸和田紡績のような労働者を酷使する企業に対して地域住民は批判的だった、と言われています。

さらにもう一つ言えば、この争議の主役が朝鮮人女工たちだったということです。最初に自分たちの要求を形にして会社側に突きつけたのも、父兄からの「手紙作戦」もはねのけて、最後まで「籠城戦」を闘い抜いたのも彼女たちでした。そのことをもっときちんと評価して、その後に続く闘争が組まれていったならば、と思ってしまいます。たとえば、「全協」の若手インテリ幹部が指導することにこだわらず、現場を最もよく知る女工たちの中から「闘争評議会」のようなものを立ち上げていくというようなことができれば、きっとその後の「全協」の闘い全体がもっと異なったものになっていった可能性があったのではないか、と思えてならないのです。

その一方で、争議敗北後の彼女たちの行方がどうなったのか、私は気にかかってなりません。

② 三信鉄道争議(1930年8月)―警官隊を「武装解除」

三河と信州をつなぐ「三信鉄道」(現在のJR飯田線)の山間部の難工事の現場で、賃金の不払いに怒った朝鮮人労働者らが飯場で蜂起して工事を請け負った業者を追い出し、現場事務所を占拠しました。その後、朝鮮人労働者らは事務所周辺を包囲して、彼らを捕えようとやってきた警官隊を逆に包囲して、サーベルや警帽を取り上げて「武装解除」したのです。その「壮挙」もむなしく、最終的には、争議団幹部が交渉のため山を下りた隙を狙って殺到した数百人もの警官隊に留守を預かる労働者部隊が鎮圧されてしまう、というあっけない幕切れを迎えてしまいます。この闘争も、結果的には労働者側の完敗となりましたが、警官隊の「武装解除」という「壮挙」も含め、現場が持つことができたいくつかの大きな可能性があったといえます。まず、「武装解除」という胸のすくような「壮挙」について言えば、これは、「全協」の幹部ではなく、在野の朝鮮人の活動家ネットワークによる指導や助言、オルグによるものだったのです。「全協」発足以前から、朝鮮人が酷使されている各地の飯場を、まさに足を使って廻っていく朝鮮人のグループがいました。そのように、「三信鉄道」の建設現場を行き来して、現場の地理に精通していた朝鮮人の活動家たちが現場事務所の周辺の「要塞化」に手を貸したことや、近くの住民たちも、業者にではなく、朝鮮人労働者たちに同情をよせていたこと等の要因によって、この「壮挙」が成功し得たのです。

しかし、その後、そうした在野の朝鮮人活動家たちも、「全協」の組織に組み込まれていってしまいます。「武装解除」という「壮挙」と、争議の結末の「お粗末さ」が同居するのもそのためです。「全協」に組み込まれた後も、各地の現場を歩き回った朝鮮人活動家たちの人脈やネットワークが十分に生かされていくような懐の深さを「全協」がもてていれば、と思わずにはいられません。しかし、実際には、当局の弾圧の嵐の中でそんな余裕はありませんでした。

もう一つは、現場周辺の住民との交流についてです。この争議の様子を、実際に間近で見ていた住民によると、飯場で働く朝鮮女性はかなり多数いて、彼女らが川で洗濯をするときに使っていた「洗濯棒」が村でも大いに流行っていたというのです。こんなことは、住民との関係が悪かったならとても起こり得ないことでしょう。また争議敗北後も、何人かの朝鮮人労働者がそのまま村に残ったといわれています。そのように、労働運動の現場ではなく、地域の生活を成り立たせていく「現場」で、山村住民と朝鮮人労働者とのこれまでにない関係が生み出されていく可能性も、またあったのではないでしょうか。

この二つの争議からも、「日朝共同闘争」という旗の下での共同行動は、労働現場での「戦闘的」な取り組みに限らない、もっと幅広い、多様で奥行きをもった「共同」の可能性をはらんでいたと言えると思います。

SCENE4 動画 3

③ 富山における展開―富山「全協小史」

私は、「全協」運動の典型的なありようが、まさにこの富山の地でも展開していったのだと思っています。ごく大雑把なものになりますが、富山「全協小史」とでもいうものについて触れたいと思います。A その「前史」

『米騒動』の年の1918年には、すでに富山県内で朝鮮人労働者が働いており、過酷な使役から逃れるため、長野県に抜ける針ノ木峠を越えていった人々の記事があります。1920年代の前半から、山岳地の水力発電現場で日本人労働者との乱闘があったり、争議を鎮圧するため乗り込んできた警察が労働者にすさまじい拷問を行ったことに対して日朝双方の労働者がともに抗議するという「事件」が起きたりしました。B 「第一ラミー紡績」の大争議(1930年1月~)

現在の富山市石金の近くにあった「第一ラミー紡績」という紡績会社で、男・女工員1200人のほぼ全員が立ち上がるという大争議が起こります。この時に先頭に立って機械を占拠し、操業停止に追い込んだのが50名ほどの朝鮮人労働者の一団だったと言います。争議には敗れますが、この「第一ラミー紡績争議」を足掛かりに、富山の「全協」の活動が本格化します。C 「全協土建」富山支部の結成(1933年春)

難工事だった呉羽と五福をつなぐ国道工事に駆り出された朝鮮人労働者等が立ち上がり、神通川河川敷にあった工事の事務所を占拠して、「全協土建」の旗を掲げて富山県庁へ押しかけたという記録があります。その後の弾圧で、それらの行動を指導した朝鮮人オルグの多くが刑死させられていきました。D 電源開発工事現場は「地獄の惨状」

こういう見出しの新聞記事が書かれたのは1935年のことです。「全協」は潰されても、朝鮮人オルグたちが足で廻って育てていった工事現場での「抗う声」は封殺されてはいませんでした。1940年頃まで、さまざまなストや抗議行動、サボタージュが続いていきます。その一方で、戦争拡大を支えるための電源開発工事は強行に強行を重ね、工事現場の劣悪な労働環境の中で多くの労働者が犠牲となっていきました。その半数以上が朝鮮人労働者だったのです。以上、簡単に富山における「全協」運動の展開を振り返ってみました。「全協小史」と言いましたが、それはまさに、富山の戦前労働運動史上最も輝いた時代だったことに改めて気づかされます。そして、「豊かな電力とともに歩んできた富山県」という常套句の陰に、朝鮮人労働者たちの苦悶と苦闘があったことや、いやそれ以上に、彼ら・彼女らが果たせなかった「日朝共同闘争」が、今も自分たちが暮らしているすぐそばのアスファルトの下で置き忘れられたままであることに、愕然として思い至らざるを得ません。

4 未結・未完の「日朝共同闘争」-それは置き去られたままか?

(1) 三つの戦争をまたぐ「共同闘争」

三つの戦争というのは、「アジア・太平洋戦争」と「朝鮮戦争」、そして、第二次大戦後の東西の「冷戦」のことです。この三つの戦争は、異なったところで展開した別々のものとして受け止められがちですが、朝鮮人の目から見れば、それは朝鮮半島を起点に展開し続けられて、今もまだ終わっていないものなのです。最初から日朝の間にズレがあるような、そんな三つの戦争をまたぐ「日朝共同闘争」はどのように存在し、それはどんな人々によって、どのように目指されたのか。そして、実際にそれはどうなっていってしまったのか。それらのことをめぐって考えてみたいと思います。① 敗戦をまたいで続いた朝鮮人労働者の「抗い」

A 本格的な「強制連行」の開始(1939年10月)

「強制連行」によって日本に連れてこられた朝鮮人は、少なくとも約80万人に達したと言われています。連行直後からこれらの人々の「抗い」が展開されました。罷業(サポタージュ)や、逃亡、監督らへの「暴力」が主なものです。逃亡について思うのは、彼等はいったいどこに逃げたのか、誰がそれを助けたのかということです。そんな資料はどこにもありません。はっきりしているのは、彼らの「抗い」によって、「強制連行」が目的として掲げた生産能力の向上を、実際には多くの鉱山や工場が果たせなかったということです。

B 敗戦後の最初の労働運動を担った朝鮮人労働者

夕張炭鉱で朝鮮人労働組合結成(1945年10月)

常磐炭鉱一帯で「在日朝鮮人会」が就労拒否闘争を展開(1945年10月)

なぜ、敗戦後も「強制連行」された朝鮮人労働者が闘争を続けていたのかと思いますが、彼らは、日本に足止めされていたのです。彼らは、出征した日本人炭鉱夫たちが帰還するまでのつなぎとして、半強制的に各地の炭鉱等に留め置かれて労働させられたのでした。敗戦後の日本を支配下に置いたGHQも、それを認めていたのです。敗戦後に真っ先に労働運動を展開したのは、そういった朝鮮人労働者たちだったのです。C 「日朝共同」の関係の復活を求めた「在日」朝鮮人

「自由戦士出獄歓迎人民大会」開催(1946年10月)

「在日本朝鮮人連盟(朝連)」結成(1946年10月)

敗戦直後の数年間の日本は、まるで真空のようにぽっかりと穴のなかに浮かんだ状態として語られたりしますが、「在日」朝鮮人にとっては、まさに「疾風怒涛」のような時期だったのではないでしょうか。戦争中に政治犯として収監されていた、共産主義者や労働運動の活動家たちが、獄中から解放されるその日に刑務所の前に駆け付けた人々の多くが朝鮮人だったのです。そして、すぐさま解放された人々と共に、「朝連」(在日本朝鮮人連盟)という朝鮮人自身の社会運動組織を作っていきました。そして「朝連」と日本共産党との関係は、敗戦前の「全協」と同様に密接不可分なものとして形成されていきます。② 生活権闘争の再構築―あらためて「在日」することへ

A 「在日本朝鮮人生活擁護人民大会」の開催(1946年12月)

朝鮮半島へと帰還する人々が各地の港に押し寄せていったのと時を同じくして、「朝連」などにこのまま日本国内に残って生活を再建することを目指そうとする人々が結集していきます。この頃の「在日」の人々の「法的地位」は明確ではありませんでした。しかし、この「人民大会」に結集した人々は、この日本の地で何としても朝鮮人として生きていくことを再確認したのだと思います。再び〈生のサンジカ〉を希求する闘いが始まっていきます。B 「生活協同組合」の立ち上げ

「朝鮮人生活協同組合連合会」結成(1947年9月)

東京江東区枝川で「江東朝鮮人生活協同組合」設立(1947年12月)

1920年代後半のころのように、まず、生活に必要なものを自ら確保するための生協運動が取り組まれていきます。この動きに呼応するかのように、首都圏を中心に、「在日」の人々の間に生協運動が急速に広がっていくのです。C 民族学校の閉鎖に立ち上がった「阪神教育闘争」

在日朝鮮人にとってきわめて切実な民族教育の場を、強圧的に閉鎖しようとした日本国家と占領軍に対して全力で抗ったのが「阪神教育闘争」です。1948年4月に、大阪府庁前で民族教育弾圧反対集会が行われ、直後には怒った朝鮮人民衆が兵庫県庁内に突入して、知事と米軍の憲兵を監禁してしまいます。この問題は、今も民族学校の生徒や教師に対する「ヘイトスピーチ」や、政府による露骨な差別となって続いています。D 朝鮮人の立ち退きを狙った不当弾圧

「大阪多奈川事件」:ヤミ米、密造酒を摘発し朝鮮人を強制退去(1949年3月)

「枝川不当弾圧事件」:殺人事件に絡んで立ち退きを誘導(1949年4月)

両事件とも狙われたのは、「朝鮮人部落」の住民たちでした。行政からの十分な対応も得られず、やむなく人々が集って住めば「不法占拠住宅」と呼び、職を見つけられなくても互いに助け合って生きていく方途として女性たちが担った仕事を「ヤミ商売」や密造酒づくりと呼んで、「復興」の邪魔とばかりに土地の利権を持つものと警察が結託して、朝鮮人住民の追い出しをはかったのです。もちろん、住民たちは簡単に諦めはしませんので、攻防は長く続きました。しかし、さまざまな記録を読む限り、こういった「事件」に対する「日朝共同闘争」が取り組まれたということは、残念ですが、どこにもなかったようです。③ 「朝鮮戦争」時の「日朝共同闘争」

A 自由労働組合と朝鮮人団体が「軍需品輸送反対共闘委」を結成して実力闘争に入る(1950年6月)

この横浜での実力闘争が始まったのは、「朝鮮戦争」の開始のわずか3日後です。一方、その開戦からこれも10日余り後にGHQは「警察予備隊」の創設を指令し、また、その直後から共産党の党員やシンパを職場から追放する「レッドパージ」が始まります。それからまもなく、「アジア・太平洋戦争」の戦犯の「公職追放処分」が解除となります。年末には長崎県に「大村収容所」が開設され、朝鮮人の活動家を捕えては、同収容所を通して韓国側に送還しました。これらの措置は、単に「朝鮮戦争」の戦況の推移に応じたものというよりも、戦争開始の翌年の1951年9月の「サンフランシスコ平和条約」の締結と同時に調印されることになる、「日米安保条約」に向けた「地ならし」だったのではないかと思えます。だとすれば、「朝鮮戦争」に反対する「日朝共同闘争」は、すでに「日・米・韓」に対する「反安保闘争」という意味をもっていたということなるのではないでしょうか。この「日米安保条約」の調印から一カ月を経ずに、日本政府は「出入国管理令」を公布します。翌年には「外国人登録令」を発して、朝鮮半島を出自とする人々から日本国籍を取り上げた上で、再び「治安維持」を目的とした朝鮮半島との往来の制限や管理のための体制を作りだしていったのです。

B ズレを抱えつつ「共同闘争」が交差する

石川県内灘の農・漁民ら、米試射場に反対して座り込み(1952年6月)

軍需輸送に反対する日朝労働者と警官隊が国鉄操車場内で衝突する「吹田事件」が発生(1952年6月)

「朝鮮戦争」の戦局が目まぐるしく動く中で、「在日」朝鮮人の中には、「この軍需物資を満載させた列車を一秒でも止めれば、それだけ祖国で血を流す人を一人でも減らせる!」と考えて、必死に輸送阻止行動に参加する人たちが多くいました。一方、内灘の砂丘に座り込んだ農・漁民たちは、ようやく戦争が終わり、さあこれからという時に肝心の農地や漁場を奪われてはたまらない、ということで立ち上がった人が多かったと言います。内灘には、関西方面から駆け付けて、ともに着弾地のそばに座り込んだ「在日」朝鮮人もいました。それぞれが、何を差し迫った問題として感じているのかについて、日朝双方の民衆にはズレが存在していましたが、日本共産党の「軍事路線」という方針もあって、そのズレは問われることなく苛烈な闘争が続きました。④ 「冷戦」は固定され、「日朝共同」は置き去られる

しかしこの短い間の「日朝共同闘争」は、1953年の7月に「朝鮮戦争」が休戦となり、1955年に入ってからの日本共産党の「六全協」での方針転換や、共産党と距離を置き、朝鮮民主主義人民共和国との関係を重視する「在日本朝鮮人総連合会(総連)」が結成されていく中で、まるで幻であったかのように忘れ去られていってしまいます。その一方では、1960年に締結された「日米新安保条約」に基づいて、日本国内の米軍基地や軍事関連施設を増やしていこうとする米軍と日本政府に対する反対闘争は、それ以後も続いていきます。そういった国内各地の反基地闘争の高まりとは裏腹に、沖縄に多くの基地が集中していく結果をもたらしていきます。そういう中で、「60年安保闘争」が闘われるのです。

朝鮮半島には「大韓民国」と「朝鮮民主主義人民共和国」という二つの国家が併立し、「在日」朝鮮人社会も、「総連」と「民団」という二つの組織によって分断が進んでいきます。かつて先頭に立って「日朝共同闘争」の旗を掲げてきた日本共産党は、後ろ向きとなったその姿勢をもはや隠そうともしません。

1959年から60年にかけて「反安保闘争」が大きな盛り上がりをみせますが、60年6月に「日米新安保条約」が国会で承認されます。また、朝鮮半島では、1961年5月に南の「大韓民国」で朴正煕がアメリカを後ろ盾にして軍事クーデターを断行し、その一方で、同年6月に北の「共和国」は、中国やソ連との「同盟関係」をより強固にするための条約を締結します。この時、「東西冷戦体制」が北東アジアで「固定」されたのです。それは、すなわち、「冷戦」という三つ目の戦争の「継続」が、はっきりと打ち出されたということです。戦争は継続しているのに、戦争反対を掲げてきた「日朝共同闘争」が終わりになることはありえないはずです。そのような意味で、「日朝共同闘争」は未だ、未結・未完なのです。

しかし、そういった中で、そうした状況に対して強烈に「否!」を掲げた試みがありました。もちろん、それらの試みは、「日朝共同闘争」そのものを目的にしたものではありません。しかしながら、「冷戦体制」が固定される中で、日本の戦争責任・植民地責任がなかったかのようにされていくことに対して、強烈な異議を放ち、かつての「日朝共同闘争」がもとうとした意味をそれぞれの活動・運動・闘争の中に位置づけなおそうとしたのだと思います。以下は、その二つの試みのごく簡単な紹介です。

(2) 「日朝共同闘争」を受け止めた二つの試み

①「寄せ場」に掲げた「日朝共同闘争」の旗―「日雇全協」の試み

1960年代以降、日本の高度成長の矛盾のただなかに置かれ続けてきたのが、釜ヶ崎や山谷、寿といった大都市のなかの下層労働者や「アンダークラス」の人々が寄り集まって暮らす「寄せ場」と呼ばれた地域です。その中では、下層労働者に対するすさまじい搾取が公然と行なわれていました。そうした搾取の実態を放置し続ける行政と、悪徳手配師を使って下層労働者への搾取をより巧妙に続けようとする資本に対して、真っ向から立ち向かっていった人々がいます。72年頃から、大阪の釜ヶ崎では「釜共闘」(「暴力手配師追放釜ヶ崎共闘会議」)、東京の山谷では「現闘委」(「山谷悪質業者追放現場闘争委員会」)を名乗る人々が、「寄せ場」の闘いをリードしていきました。しかし、1970年代後半以降、日本の経済構造が「第三次産業」を軸に大きな転換を迎える中で、資本の「寄せ場」に対する位置づけも変化していきます。「寄せ場」の解体や「再編攻撃」が始まるのです。

この「寄せ場」解体や「再編攻撃」に抗して結成されたのが、「日雇全協(全国日雇労働組合協議会)」です。「日雇全協」は、一つには、資本からの解体・「再編攻撃」に対して、個々の「寄せ場」の運動がバラバラに立ち向かうことから、それぞれの「寄せ場」で闘いを主体的に取り組む者同士が手を組み合って共に闘いの環を広げていこうとするものでした。もう一つには、「寄せ場」に集まる下層労働者の闘いの歴史、とりわけ、戦前における植民地朝鮮からの「渡日」・「滞日」労働者たちとの共同闘争の軌跡を踏まえた「寄せ場」闘争の再構築を目指すものでした。このあたりのことについては、今日のゲストとしてお招きした中山幸雄さんが、それこそこの「日雇全協」の立ち上げを担ったうちのおひとりですので、後で詳しくお話ししていただきたいと思います。

今日は、「日雇全協」の創立大会(1982年)での「宣言文」を、私の「報告」の「資料」として用意しました(「資料.2」参照)。その一部を読み上げます。

「虐殺、弾圧の嵐に抗し、苦闘した先達の姿こそ、われわれの指針である。

日朝労働者のすぐれた共同闘争を教訓化し、民族排外主義に屈した負の歴史を肝に銘じ、克服せよ。」

同じ頃、真っ向から「反日」を掲げて、日本資本主義に対峙していこうとしたのが、「東アジア反日武装戦線」でした。「日雇全協」の中には、その「東アジア反日武装戦線」のメンバーと思想的に非常に近接したところで、下層労働者の国際連帯のありようを模索する人々がいました。残念ながら、こうした「日雇全協」の中での下層労働者の国際連帯への模索や、「寄せ場」が形成された歴史的な経緯に学びながら仲間とともに生きる場として「寄り場」を創り出そうとした試みは、「寄せ場」の支配を目論む右翼暴力団との長引く対峙によって、大きく阻害されていってしまいました。また、「寄せ場」を構成する人々が高齢化し、「労働力のプール」としての「寄せ場」の性格が大きく変化していく中で、「寄せ場」の解体は、現在、さらに進行しています。 しかし、「日雇全協」がまっすぐに掲げた「われわれは、搾取と収奪、差別と抑圧のない社会をめざして、今ここに進軍する」という高らかな「宣言」は、今も強く輝いています。

② 「テント芝居」に拠って「問い」の前に立つ者たち

そのように「日雇全協」が結成されていく少し前の時期から活動を開始して、「寄せ場」の運動にもかかわっていく「芝居者」たちがいました。彼等は、公園や川原から、大学構内まで、自分たちでテントを組み立てながら日本各地を廻っていくのです。そういった集団の先駆け的な存在であり、当時の「テント芝居」の代表的なものとして今なお多くの人々に記憶されているのが「曲馬館」です。私自身は、直接その当時の「曲馬館」のテント芝居を観たわけではありませんが、「曲馬館」のテント芝居に同行したNDUというドキュメンタリー映像集団の「風ッ喰らいし時 逆しま」というドキュメント映画を観ると、「曲馬館」に関わるさまざまな人々が、実に生き生きと描き出されています。そんな彼ら・彼女らが、東京外語大の学生寮で行ったテント芝居が裁判沙汰になってしまいます。その裁判で、特別弁護人を引き受けた劇作家・批評家の菅孝行さんは、「曲馬館」について次のように言っています。

「『曲馬館』は、下層プロレタリアート、被差別部落大衆、在日アジア人等、現代日本の市民社会の生活体系からの逸脱を強いられた地平で闘う人々との連帯のかたちを、自らの上演活動に凝縮することを追及してきた。」

実際に「曲馬館」が演じたのは、「東アジア反日武装戦線」の「未必の虹作戦」に呼応した「日本乞食オペラ」や、「反日」・反天皇制から日朝の「暗い闇」へとテーマが反転する「海峡伝説・道化とブランコ」といった、最下層民の視点から日本国家の醜い部分を徹底的に揶揄し、抉り出すような芝居でした。そればかりか、芝居の中とはいえ、いともたやすく天皇の首をちょん切ってしまうという、とんでもないものでした。「『日朝共同闘争』の模索・創出の軌跡はもう忘れられてしまったのか?」という「問い」に対して、それに真っ向から応えるかのように、彼ら・彼女らは、芝居の中で軽々と「反天皇」や、日朝の民衆の共同闘争を「実演」していくのです。これもまた、「日朝共同闘争」の一つのカタチと言えるのではないでしょうか。

今でも「曲馬館」の流れを引き継ぐテント芝居のひとつとして、「野戦之月」というテント芝居の集団がありますが、そこでは、日本人、中国人、朝鮮人、アメリカ人、台湾人などさまざまな国を出自とする若者たちが一緒になって、一つの演劇を構成する試みを、アジアの各地で続けています。そのような形で「曲馬館」に始まるテント芝居の流れを継承しながら、「日朝共同闘争」を強く求める模索が今も続いている、と言ってもいいのではないかと思います。

「日朝共同闘争」は未結・未完なのです。逆に言えばどんな共同のカタチがあってもいいということですし、どのようなカタチが正しいなどということもありません。1920・30年代からすでに、労働運動だけの共同の範囲はもう越えられていこうとしていました。だからこそ、「日雇全協」による下層労働者の国際連帯の模索や、「曲馬館」のテント芝居での日朝の民衆の共同闘争の「実演」といった試みが、とても大事なのだと思います。

終わりに

最後に「記念の時制」という考え方について触れて、この「報告」を閉じたいと思います。私・たちは、「『米騒動』100年プロジェクト」を進める中で、この「記念の時制」という考え方に出会いました。「記念」というのは、ある出来事から50年、100年を記念するというときの、その記念です。まさに「『米騒動』100年」がそうです。この「記念の時制」ということを紹介している佐藤泉さんの論文では、その例として、1952年の大阪での軍事物資輸送阻止闘争と石川県内灘での米軍試射場反対運動を上げています。「内灘闘争」から50周年の記念集会の席で、当時を振り返った農民の一人が、「今から考えると、俺たちの闘いは朝鮮戦争を止めようとする闘いだったんだなあ」と感慨深く言ったというのです。

「今から考えると」というところがミソなんだと思います。「記念の時制」とは、まさに「記念」するというそのことが、「過去」だとか「過去完了」だとかといった固定された「時制」を解き放ち、その出来事の意味やさらには可能性についての発想を、現在に向けて豊かに持ち直すように促していくという考え方のことだと思います。

当時、「内灘闘争」に加わった農民と漁民は、敗戦後ようやく落ち着いて農・漁業にいそしもうとした矢先に突然農地や漁場を奪われるという理不尽が許せず、「金は一年、土地は万年」というスローガンを掲げて立ち上がりました。その時の彼らの目に米軍や日本の官憲は映っていても、朝鮮戦争で殺されていく朝鮮人の姿は見えていなかったのかもしれません。それが、この50年という「記念」の時に、はっきりと見えてきたということなのです。

言い換えるなら、「記念の時制」が、同じ50年前の朝鮮半島の戦場のありさまを人々の目の前にありありと映し出し、さらには「記念の時制」が描く朝鮮半島の地図の中に人々を誘い込んでいったともいえるでしょう。

しかし、一方で「記念」するということには、その事件を「風化」させていくということや、さらには、勝手に「骨抜き」にしてしまう危険性も孕んでいます。今年、富山県内ではいくつもの「『米騒動』100年」を「記念」する行事が実施されました。その多くが、『米騒動』の既成の歴史研究を発表し直すだけの、二番煎じ、三番煎じの「記念講演」だったり、さらには、『米騒動』を「町おこし」の素材として、脱色し、形を整え、都合のいい「できごと」として扱っていました。これらはみな『米騒動』を、「歴史の消費」や「記憶の濫用」の対象としてしまうことで、『米騒動』に立ち上がった民衆が求めた「すべての〈生〉の無条件の肯定を!」という最も根源的な要求そのものを、矮小化し、貶めてしまっているのではないかと思います。

2015年夏、私・たちは、敗戦後70年をまさに「記念」する安倍の首相談話に抗して、「敗戦70年:私・たちの告知―この列島を宰領する国家への」と題する告知を「対置」しました。少し長くなりますが、その最後の部分を読み上げます。

「アジア・太平洋戦争から70年、私・たちは、私・たちが覚える「羞恥」を「羞恥」として据え、私・たちの「ついに奪いえず」・「掠めえない」ものがなんであるのかを〈声〉にする。列島を宰領する国家が「わが祖父たち」が「奪い」・「掠めた」ことの「反省―究明―謝罪―補償」を果たさず、古来からの最大の「他者」であるアジアを喪い続けるならば、私たちの〈生〉の根が枯れていくことを、そのことを肯んじない私・たちはこの列島の「住民」として、国家がなお「住民」として遇しきれていないアジア出自の列島の住民とともに、列島をアジアに開き、〈共にアジアになる〉こと、米中複合覇権からの〈アジアの解放〉へ向けて、私たちのではなく国家の根を枯らす路、列島に存在する全ての住民が「共和」する列島社会を創出するにいたる路を遠くまで行くことを、列島を宰領する国家に告知する。」

「日朝共同闘争」を未結・未完のままにしておく限り、アジア、とりわけ朝鮮半島を出自とする人々とともに、アジアに開かれた「列島共和社会」を創出していくことに踏み込んでいくことなどできません。しかし、未結・未完だからこそ、『米騒動』から100年の日本の民衆がたどってきた路と、「三・一独立運動」から99年の朝鮮民衆が歩んできた路が幾度か確かに交差した、そのいくつかの交点を「記念の時制」が描く地図で、自在に駆け巡ることができるのではないかと思うのです。

そこでは、『米騒動』と「三・一独立運動」からのいくつもの運動の、騒動の、暴動の、そして闘争のエコーが響き合っています。その中でひときわ高く響くのが、「すべての〈生〉の無条件の肯定を!」と求める〈声〉です。私も、その〈声〉たちに背中を押され、励まされながら、すべての列島住民が「列島共和社会」を創出していくはるかな路を、共に遠くまで行きたいと思います。

COMMENT 中山さん (広島・アビエルト)

はじめに

皆さん、こんにちは。広島から来ました中山幸雄と申します。 今日は、あまり堅苦しい話をするわけではないので、肩の力を抜いて聞いてもらえれば、と思います。正式な言い方では「造園業」ということになりますが、僕は職業としては植木屋をしています。ですから、赤塚不二夫のマンガ『天才バカボン』のパパと同じ仕事ですね。先ほどのご紹介で、僕が広島で「アビエルト」というフリー・スペースを営んでいるという話がありました。それは、正式には「カフェ・テアトロ・アビエルト」という名前ですが、10メートル四方の倉庫を改造して、その内の6メートルぐらいのスペースでいろんなイベントを行っています。

「アビエルト(abierto)」というのは、スペイン語で「開かれた」という意味で、スペインのガルシア・ロルカという詩人の『カンシオーネス(歌集)』という詩集の中の「別れ(Despedida)」という詩にちなんでつけたものです。その詩の中で、ロルカは、「もしも、私が死んだら、バルコニーを『開けた(abierto)』ままにしてくれ」、そうすれば、子どもたちがオレンジの実を食べる姿を見たり、刈り取り人が麦を刈る音を聞くことができるから、と謡っていて、短いものですがとても美しい詩です。そのように彼の詩にちなんで命名されたということで、「アビエルト」ではロルカを「守護神」として、彼の大きな自画像を壁に飾っています。

6月5日がロルカの誕生日ですが、毎年6月の最初の日曜日に彼の「生誕祭」を行っています。先月の6月にも彼の「生誕祭」を行ったので、とても忙しかったのですが、僕が生きている限りは続けようと思っています。彼は1898年の生まれなので、今年が「生誕120周年」ということになります。彼はスペイン人なので2回目の「還暦」を祝うというのは本当はおかしいはなしですが、今年はそのような意味も込めて彼の「生誕祭」を行いました。そこでは、ロルカの詩のスペイン語の原詩と日本語訳の朗読や、フラメンコ舞踊やパフォーマンスを行いました。最初のロルカの「生誕祭」では、今は故人となった俳優の天本英世さんをお招きして、スペイン語でロルカの詩の見事な朗読をしてもらいましたが、現在は、ラテンアメリカの社会運動に深く関わっている僕の先輩で、スペイン語に堪能な太田昌国さんにロルカの原詩の朗読をお願いしています。

「輸入米」はどこから来たか

ところで、1868年の明治維新を「起点」としても、たかだか150年の間にこんな国になってしまったという意味で、日本の近代というのは大したものではないですよね。僕は、かねがね日本の近代というものをひとつかみにして捨ててしまいたいと思ってきましたが、それではどの時代を起点として大きくつかむのがいいのかということを、植木屋の仕事で木の枝を切ったり、家の畑の草取りをしたりしながら考えています。僕が尊敬している歴史上の人物として田中正造がいますが、彼は米騒動の5年前の1913年に亡くなっています。また、今年2月に惜しくも亡くなった石牟礼道子さんは、米騒動の9年後の1927年に生まれていますが、そのように言えば、日本の近代というのはたった二代のことですね。田中正造と石牟礼道子さんの二人の生き方をつなげば、日本近代の「裏面史」とでも言うべきものが浮かび上がってくるように思って、僕はこの二人の書いたものはよく読んでいます。僕自身のことを言いますと、僕は1945年の生まれで、父親が45歳のときの子どもですが、7人兄弟の末っ子です。僕の父親は1900年の生まれで、僕は祖父の顔を知らないのですが、慶応2年(1866年)の生まれですので、自分にとってはちょうど3世代が近代という時間だ、ということになります。広島の若い人に、「俺の爺さんは、慶応の生まれだ」と言ってもピンと来なくて、「えっ、中山さんのお祖父さんは、慶応病院のお生まれですか」と言うのです。たぶん、この場の皆さんのお父さんやお祖父さんはもっと若いと思いますが、僕も末っ子で、父親も末っ子なので、そういうことになるんですね。

今日は、「『米騒動』と朝鮮」というテーマで話すことを主催者側から求められていますが、僕はきちんと系統的に勉強をしてきた人間ではないので、非常に困っていました。「『米騒動』と朝鮮」と言うときの「と」というか、その二つをどうつなげたらいいかがよく分からないので、今日の僕のレジュメでは、「米騒動と朝鮮・朝鮮人」というタイトルにしたわけです。先ほどの報告でも、「日朝共同闘争」の軌跡について年表で時系列ごとに語られていましたが、僕の方も、時系列に沿って米騒動前後の時期の出来事を追ってみたいという思いから、今日のレジュメに添えた簡単な「年表」をつくってみました。

そこにもあるように、米騒動の翌年の朝鮮では「三・一独立運動」がありますが、ちょうど米騒動前後の「大正デモクラシー」と呼ばれる時代は、歴史的に重要な出来事がずらりと並んでいます。米騒動前後の時期は、世界史的な規模での大きな転換点だったように思いますが、その契機となったのは、第一次世界大戦ではないでしょうか。それは、巨大な物資の消費を伴う人類史上初めての世界規模の戦争でした。僕の「年表」のそれぞれの出来事には、相互に直接的な因果関係はないかもしれませんが、第一次世界大戦というものがそれらを大きく規定しているのではないか、と思うようになっています。

「『米騒動』と朝鮮」というと、それでは1918年の朝鮮でも米騒動があったのかという話になりますが、実はあったようです。とにかく、自分が米騒動についてほとんど何も知らないので少しは勉強してみようと思って、参考文献としてよく引用されている井上清・渡辺徹の『米騒動の研究』という本が沖縄の僕の親しくしている古本屋にあるかどうか、電話で聞いてみました。すると、ちょうど安い出物があるということで注文したのですが、届いてみると分厚い五巻本のセットだったので、びっくりしました。それでもせっかく買ったのだからということで、パラパラとページをめくって読んでみると、朝鮮の釜山と当時の日本人が京城と言っていた現在のソウルの2つの都市で米騒動があったことが書いてありました。

今日の僕のレジュメに、その本からコピーした資料を何枚か添付しました。そこには、「米騒動当時における朝鮮の状況についての資料は、われわれの手許にはほとんど残されていない。以下断片的な新聞記事その他によって知りうるところを記そう」ということで、「朝鮮米の内地輸出問題」という見出しで4ページにわたって朝鮮の米騒動について書かれています。皆さんの中にはその本をご覧になった人もいるかと思いますが、『米騒動の研究』というのは、思ったよりも不完全な本というか、新聞記事や官憲の文書、裁判の調書等を中心に資料を集めただけの本と言ってもいいようなもので、僕はあまり感心しません。文部省から「研究費」をもらって出版したのだから、もっとしっかりやれよ、と言いたくもなります。

その本が最初に出版されたのが1959年で、当時はまだ米騒動から40年ほどしか経っていない時期なので、実際に参加した生存者がまだたくさんいたはずです。この本の著者たちは、関西周辺でほんの少しだけ聞き取り調査をしているぐらいで、他ではほとんど聞き取りをやっていません。「『米騒動』に参加した人は、戦後になっても口を閉ざして話そうとしない」とその本で言っていますが、そうではあってもそれを聞き出すやり方はあったはずで、とても残念なことです。

『米騒動の研究』の第1巻に「総論」があって、その後はどの巻も米騒動が起きた県ごとに、そこでの生活状況や米騒動の実態、行政による救済対策、「被起訴者一覧」といった資料を順番に掲載するという形になっています。著者の井上清や渡辺徹が良心的だと思うのは、「被起訴者一覧」にはほとんどの逮捕者が実名で出ているのですが、裁判で起訴するために作成された資料で虚偽の記載が多いということで、それを米騒動の参加者の階級分析には使わない、と言っていることです。そのときの逮捕者の多くは「事後弾圧」で冤罪も多いので、そう判断したのはそれでいいと思います。僕は、今日の資料として「被起訴者一覧」のコピーを付けましたが、後でまたお話ししますが、それにはちゃんと理由があってそうしました。

『米騒動の研究』では詳しい事実は書かれていませんが、先ほども言ったように、朝鮮では釜山とソウルで米騒動が起きています。しかし、資料がないだけで、実はその2箇所以外にもあちこちで米騒動が起きていたのではないか、と僕は推測しています。「朝鮮米の内地輸出問題」という見出しの箇所で、もうひとつ僕が大事だと思うのは、日本に輸入された米がどこから来たかという問題ですね。「併合」後の朝鮮で日本向けの米の増産を図った「産米増殖計画」によって、日本は1920年頃から膨大な量の「朝鮮米」を輸入して米の需給関係の調節を図りますが、そのように日本に輸入された米の問題から考えてみたいと思います。

明治維新の頃の日本の人口は、約3千万人でしたが、大正期の末にはそのおよそ倍の5千9百万人ぐらいにまで増えますので、人口の増加によって米の需要が増えたということは当然あります。また、江戸時代と違って、貧しい農民も年貢がなくなったわけですから米を食べるようになったということもありますし、それ以上に、日本の近代化の過程で農村共同体が崩壊して都市に人口が集中するようになったことが、米の需要の増加と需給の不均衡の大きな背景にあるでしょう。そうした複合的な要因が合わさって、米の需要の増加に供給が追いつかなくなり、米の需要と供給のバランスが崩れがちになります。それに対して、日本の政府は、早くも朝鮮「併合」前の明治の前期頃から朝鮮の米に目をつけるようになります。

朝鮮から日本に来た米は、いわゆる「外米」と区別して「朝鮮米」と言っていますが、「外米」に対するある種の俗称として「南京米」と言うこともあります。それは、「インディカ米」のことをそう呼んでいるようですが、また、「朝鮮米の内地輸出問題」の見出しの箇所では、「ラングーン米」という言葉もよく出てきます。ラングーンと言っても今の若い人たちにはなじみが薄いかもしれせんが、ミャンマーの旧首都のヤンゴンのことを以前はそう呼んでいました。「外米」のことを「タイ米」と言うこともありますが、昔は、東南アジアのタイや当時のビルマ、今のミャンマーから米を日本に輸出していたということではないか、と思います。そのように、当時の日本の恒常的な米不足を補うために「外米」や、「朝鮮米」、「台湾米」をあてにするわけです。

ひどい話ですが、日本の貿易商人が「外米」を朝鮮に持ち込んでそこで売りさばく一方で、「朝鮮米」を買い占めて日本に輸入するわけです。朝鮮から日本への移出で上位を占めているのは米なのですが、驚くべきことに、朝鮮では輸入の第一位が米で、移出の第一位も米なんですよ。そのように、「朝鮮米」を日本に移出して、同等量の「外米」を朝鮮に輸入しておきながら、「朝鮮人は、何を喰わしても喰うぞ」ということで、日本の貿易商人は、満州から粟(アワ)を持ってきたら朝鮮人は喜んで日本の商人に米を供出する、と言っているのです。さらには、「朝鮮人はどうも米よりも雑穀が好きなんだ」とも言っているのですが、それは本当に朝鮮人を侮蔑した話ですよね。

日本の庶民が侵略の「先兵」に

米というのは朝鮮と日本の関係を考える上で、とても大事です。僕の「年表」にも書きましたように、1876年に「日朝修好条規」が調印されて朝鮮に不平等条約を押しつけるのですが、アメリカがかつて幕末期の日本に行ったことを、そのまま日本が朝鮮に行うのです。日本と朝鮮との関係では、関税の自主権どころか関税自体がないわけで、「関税廃止」ですよ。アメリカのトランプ大統領が聞いたら、びっくりするでしょうね。釜山には、江戸時代に対馬藩が朝鮮との通商・交易の拠点としてきた倭館がありましたので、「日朝修好条規」に基づいて、釜山から始まって、朝鮮半島のあちこちの港を開港させます。釜山に引き続いて、元山(ウォンサン)や仁川(インチョン)も開港します。港を開港させるというのは、具体的にどういうことかと言うと、つまり、そこに日本の商人が入り込んで来て、船舶が停泊する港や埠頭の周辺が、全部日本人の「居留地」になるわけです。朝鮮は外国人と土地を売買することを形式的には禁じていましたので、土地は名目的には朝鮮人のものですが、実際にはいろいろないかさまを駆使して日本人が土地を巻き上げるわけです。やはり、居留地という存在自体が問題で、そこに日本各地からたくさんのいかがわしい行商人が来て、居留地を中心に商品を売りに行くことで、日本が欧米に押しつけられたのと同じような商品経済をそこで展開します。

侵略というのは、軍隊がどっと押し寄せて来て軍事的に侵攻するということだけではなく、「蚕食」という言葉がありますが、蚕が桑の葉をじわじわと食べるようにして、普通の日本人が朝鮮の各地で行った商業活動そのものが「侵略」なのです。日本の行商人が袋を担いで日用品などの小間物を売りに行くのも、最初は、港の埠頭から4キロメートルぐらいの範囲しか行けませんでした。それに日本側が抗議して、20キロメートルぐらいまでは無許可で行けるようにして、それより遠くに行く際には鑑札が必要だということになりますが、結局、それもしだいになし崩しにされていきます。そのように、居留地を拠点に朝鮮に入った日本人が日本の商品を売りに行くこと自体が、朝鮮の農村社会を商品経済に巻き込んで解体していくことになりますし、朝鮮人も唯一の換金作物である米を日本人に売らざるを得なくなります。

ですから、1876年の「日朝修好条規」で開港した釜山や元山、仁川だけではなく、1898年には、城津(ソンジン)、郡山(クンサン)、馬山(マサン)と次々と開港していきます。特に朝鮮の西海岸の郡山がある全羅北道というのは、朝鮮で最も肥沃な土地が広がる地域ですが、日本の商社の富士興業というところが、そこに目をつけて会社形式で何千町歩もの土地で米の生産をしています。その商社では、元々そこにいた朝鮮人を小作人として使うのではなく、農業労働者として雇って膨大な量の米を生産させて、郡山から日本へ送り出すということを行っています。

日本政府は、1910年の朝鮮「併合」前の時期から、日本の農民を朝鮮に定住させるという政策を実施しようとするのですが、日本の農民は朝鮮に行っても自作農にならないんですよ。なぜかというと、日本から朝鮮に渡った連中の多くがまず朝鮮人相手の高利貸しの質屋になって、たとえば、朝鮮人が利子を払いに来ても、居留守を使ってそれを受け取らずにわざと借金を「未払い」にさせて、担保の畑や田んぼを朝鮮人から取り上げるのです。ひどい話ですが、自分で土地を耕作するよりも朝鮮人を小作人にした方が儲かることにたちまち気が付いて、そのように姑息な手段を使って朝鮮人の農地を奪うことで、多くの日本人が朝鮮で地主になっていきます。そのようにして取り上げた土地で、朝鮮人を小作人として生産させた米を、日本に高値で輸出するわけです。

こうしたプロセスが、「侵略」ということなのです。最初、民間の日本人たちが日本の植民地支配の「先兵」となって行商人や高利貸しとして朝鮮に渡り、そこで一悶着起これば、「居留民の保護」を口実として日本の軍隊が出兵・駐留するのです。そうした侵略の「構図」というものを捉えることで、1910年の朝鮮「併合」前から日本国家が「既定路線」として考えていたことが見えてくるように思います。

朝鮮の米の話に戻れば、1910年に軍事力を背景に朝鮮を「併合」して、直ちに日本は朝鮮で「土地調査事業」を行いますが、これはいわば「太閤検地」みたいなもので、朝鮮の土地をくまなく測量します。事前に地主が申告すれば、土地の所有権が認められるという建前になっていましたが、申告したら多額の税金を取られるという噂があって、親日的な大地主はちゃんと申告しますが、普通の自作農民は税が高くなると思って、自分の土地を実際より小さく申告するんです。そこに日本人の役人が来て杭を打ったり、ロープを張ったりして土地の測量を行って、私有地として申告されていない土地を全部日本の国有地にするわけです。そのように、課税のための土地の面積の測量や土地の登記のための「土地調査事業」ということを口実として、1910年の朝鮮「併合」後、朝鮮の土地をどんどん取り上げて日本人のものにしていきます。そうした実態は、土地を奪われて「渡日」せざるを得なくなった「生き証人」の具体的な証言として、「在日」朝鮮人の歴史研究家の朴慶植(パク・キョンシク)さんが書いた「朝鮮人強制連行の記録」の本の最初の部分に書かれています。

そのように、日本人が地主としてどんどん朝鮮の土地を占有していきながら、日本の食糧として朝鮮米に手を伸ばしていきます。1918年の米騒動のときには、日帝はシベリアにまで出兵するわけですが、そのときの軍用米は全部朝鮮の米なのです。軍用米を日本からわざわざ船で運ぶよりも陸続きの鉄道で輸送する方が経費が安上がるというのは誰でも考えることで、「朝鮮米」がシベリア出兵用に持って行かれるのではないかという不安が現地の朝鮮で高まるし、実際に米の価格が高騰するわけで、釜山とソウル以外でもあちこちで米騒動が起きているのではないかと思っています。もしも、今後、そのことに関する資料が発見されれば、もっと詳しい事実が分かるだろうと思います。

僕の「年表」というのは、そのように米がどこから来たかを考えたいと思って書いたものですが、この「年表」で書き忘れたことをひとつ補足すると、1889年の咸鏡道での「防穀令事件」があります。「防穀令」というのは、朝鮮の伝統的な救荒政策の一つで、凶作や飢饉の際に穀物を道外に持ち出すことを禁止するものですが、朝鮮の行政区画である道ごとにその執行権をもっていました。咸鏡道の観察使・趙秉式は、同年10月、凶作による食糧難を理由として防穀令を出して穀物の道外への搬出を禁止したのですが、大豆の日本への輸出で大きな利益を上げていた元山の日本商人たちがそれによって大きな損害を被ったとして、日本政府を通じて朝鮮政府に圧力をかけました。その結果、趙は更迭処分にされ、また、防穀令も撤回されました。

また、僕の「年表」に「1908年 東洋拓殖株式会社設立」と書きました。東洋拓殖会社というのは、「国策」として、日本統治下の朝鮮での日本人農民の「植民事業」、つまり、日本から朝鮮への農民の移住の斡旋を目的として設立されたものですが、実際にはなかなかそうはなりません。先ほど日本から朝鮮に渡った連中は自分で農業をしないで朝鮮人の土地を奪って地主になったという話をしましたが、そのことを後押ししたという意味で、非常にあくどい組織です。

日本政府は、1919年の「三・一独立運動」の直後から「第一次産米増殖計画」に着手しますが、その頃はすでに朝鮮は日本の「国土」ですから、好き勝手なことをするわけです。水利事業を大規模に行いながら、全羅南道・全羅北道一帯の肥沃な農土をほとんど日本側が独占し、そこで生産をした米を日本に移出するというシステムができあがります。そのように、日本統治下の朝鮮で日本人がしたことは、米一つをとってみてもとてもひどいものです。侵略や植民地支配と言うと、日本国家がやったことじゃないかと思うわけですが、実際にそれをやっているのは、僕たち庶民ですからね。そのことを忘れずに、何度でも言わなければならない、と思っています。

『米騒動』に参加した「渡日」朝鮮人

今日の「シーン4」の報告の中で「渡日」朝鮮人の話がありましたが、それと同時に、「渡朝」日本人とでもいうような人たちもいて、朝鮮「併合」後、困窮した朝鮮人が次々と日本へ「渡日」しますが、その一方では、日本の植民地となった朝鮮へ日本人がどんどん行くわけです。これは資料を見たら正確な数が全部載っていますが、例えば、米騒動の翌年の1919年の「三・一独立運動」の「在朝日本人」の数は、「34万6,619人」で、「3万5,995人」の「渡日」朝鮮人の約10倍です。「植民」というのは「民を植える」ことですから、先ほどから何度も言っているように、日本の植民地支配というのは、本当はそこに日本から移住した人たちの存在を抜きにしては成り立たないことなのです。朝鮮に渡った日本人の多くが、戦後、帰国してから口をつぐんできたのですが、それは非常に良くないことだと思います。正確な数字は覚えていないのですが、確か敗戦の年の1945年の「在朝日本人」が約120万人で、「渡日」朝鮮人はそれとほぼ同数の120万人ぐらいです。それだけではなく、「渡日」した人々に倍するぐらいの人数の人たちが、朝鮮から追い出されるようにして、満州や、ロシアのカムチャッカ半島、サハリンといった地方にまで「流浪の民」となって出て行ったのです。とても悲惨なことですが、それも忘れてはいけないことだと思います。

ところで、僕は米騒動に「渡日」朝鮮人がどれくらい参加しているかということに関心があって、『米騒動の研究』の本の「被起訴者一覧」にある名前をずっと見ていたのですが、意外に面白いのです。たとえば、米騒動が非常に激しく繰り広げられた山口県の宇部炭坑では、米騒動の373人の「被起訴者」の中に3人の「渡日」朝鮮人の名前があって、「ああ、やっぱりいたな」と思ってうれしくなりました。筑豊炭鉱の米騒動では、約670人の「被起訴者」の中に3人いました。米騒動の3年前の1915年の統計ですが、山口県全体の「渡日」朝鮮人の数は494人で、福岡県では547人です。そのように、当時は意外に多くの「渡日」朝鮮人が地方にいたのですが、それ以降、次第に東京や大阪といった大都市に集中するようになります。そのような状況の中で、1923年の関東大震災で「朝鮮人大虐殺」が起きるわけです。

そのように、「土地調査事業」や「産米増殖計画」によって土地を奪われ、小作さえもできなくなった朝鮮の人たちが大勢日本に流れてきて、米騒動前後の時期には、「渡日」朝鮮人は、都市部だけではなく地方にも散在しています。誰だって好きこのんで故郷を離れる人はいないわけで、日本の植民地政策によって生活手段を失ってやむを得ず日本に来ているという意味で、僕は、こうした「渡日」朝鮮人の場合も含めて「強制連行」だと思わずにはいられません。1939年から敗戦時まで、戦争の長期化による日本国内の労働力不足を補うために、朝鮮の人々に対する「強制連行」が制度的に行われるようになりました。それを狭義の「強制連行」だとすると、これは僕だけの意見かもしれませんが、実はもっと多くの朝鮮の人たちが、言わば広義の「強制連行」をされたと言ってもいいのではないか、と思います。

そのように、米騒動に「渡日」朝鮮人がどれだけ参加していたかということに興味をもって調べる中で、宇部炭鉱や筑豊炭鉱の米騒動に「渡日」朝鮮人が参加していたことが分かったのです。それともうひとつ、最近知ったことで、宇部炭鉱の東端に良質の無煙炭が取れる長生炭鉱という海底炭田があったのですが、戦時下の1942年2月にそこで水没事故があり、183人もの炭鉱労働者が海の底で命を落としました。しかも、その事故でなくなった人たちの内の過半数以上の136人が、強制連行された朝鮮人なのです。当時の安全規定さえも無視して、戦争遂行に向けた石炭の増産のために無理な採炭を行った結果、海底炭田が落盤して水没事故が起きたのですが、ほんとうにひどい話です。

その海底炭田があったところには、現在でも2本の「ピーヤ」と呼ばれるコンクリート製の円柱形の排気・通気口が、海面からニョキッと突き出ています。その「ピーヤ」の保存の呼びかけや、海底炭田事故の証言・記録の収集、韓国から遺族を呼んで年に一回亡くなった人たちの法要を行うといった活動をしている「長生炭鉱の "水非常"を歴史に刻む会」という市民グループがありますが、僕も誘われて、そこでの活動に参加しています。長生炭鉱の水没事故について映画もつくられたと聞いていますが、宇部炭鉱とは、そのような「負」の歴史をもつところなのです。今ではすっかり忘れられたようになっていますが、現在もなお海底に沈んだまま、遺体を引き上げることさえできないたくさんの朝鮮人がいるわけです。

「排外主義」の克服が「寄せ場」運動の課題に

僕が1968年に山谷に入ってから、今年でちょうど50年になりますが、この後は、自分自身の体験や運動経験を踏まえていろいろと話をしたいと思います。話がごちゃごちゃしたところもあるかもしれませんが、それも含めてお聞きください。僕は、「朝鮮問題」という言葉にとても違和感があるのですが、つまり、問題があるとすれば、朝鮮人の側ではなく、彼ら/彼女らを差別・排除する日本人の側だという意味で、それはすべて「日本人問題」なんですよ。「渡日」・「在日」朝鮮人については、そのように考える立場から話をしますが、僕が初めて山谷に行ったときには、そこに朝鮮人がいるという認識は、まったくありませんでした。その一方で、山谷が古くからの「被差別部落」の土地であり、「被差別部落民」の産業である皮革産業の町だということは、当時から知っていました。

山谷には、日雇労働者のための「ドヤ街」のすぐそばに靴など皮革製品をつくる町工場がたくさん並んでいて、現在もそうした町工場があちこちにあります。山谷という地名は地図上にはもうないのですが、現在の町名で言うと、台東区の清川、橋場、今戸といった地域です。その辺りは皮革製品の生産地で、浅草がその販売地になっていて、そうした隅田川沿いの地域で皮革製品の製造・販売という分業体制が成立しています。今戸にはかつて製靴工の仕事を専門に紹介する職業安定所がありましたが、今でも今戸には皮革関係の学校があります。僕の知り合いの若い女性がそこに通っていて、僕も見学に行ったことがあります。

関西では、「あれは朝鮮人の親方だ」とか、「あの手配師は朝鮮人だ」とかいったことを露骨に言うのですが、東京では差別があっても巧妙に隠すので、山谷の「在日」朝鮮人について僕自身最初はあまりよく分かりませんでした。昔話になりますが、1970年ごろに僕が住んでいたすぐ近所に中国物産店がありました。その店主が、チャさんと呼ばれていた鬚をはやしたご老人で、彼は朝鮮人で、金相泰(キム・サンテ)というお名前でした。僕はいつも酒ばかり飲んでいて、その店の前を通ると彼に叱られるので、よくそこを迂回して通っていました。彼は僕たちが山谷の日雇労働者の運動に関わっていることを知っていて、彼につかまって説教されるときに、「実は山谷には朝鮮人がたくさんいるんだ」とか、「『解放』の時は、玉姫公園でテントを張って、朝鮮人の帰還手続きの手伝いをしていたんだ」といった話をよく聞かされました。

山谷の近辺に尾竹橋通りというのがあって、その辺りはほとんどが朝鮮人の住む長屋でした。荒川区には大規模な朝鮮人の集落がいくつもあって、「在日」朝鮮人の多かったところです。僕は荒川区役所の裏の小さなアパートに住んでいましたが、荒川区役所は、元々あった朝鮮人の集落を壊して建てられたものです。荒川区は共産党の拠点でもあって、共産党と創価学会が競い合うようなところですが、共産党の前書記長の不破哲三の選挙基盤でもあります。単身の日雇労働者は匿名の社会で生きていて、本名を名乗る人は誰も居ませんし、自分の生い立ちなどもほとんど言わないで、日頃あだ名や愛称で呼び合っていました。今から考えれば、手配師や業者の中に「在日」の人がいたなという記憶はあります。

先ほども言ったように、東京というのは、いろんな差別があったとしてもそれがあまり表面には出てこないところで、そのことが明確な課題になったのは、僕たちが大阪の「寄せ場」の釜ヶ崎に行くようになってからのことです。やはり、関西の人間は、差別的な言葉であっても何でもあっけらかんと言ってしまうところがあります。関西ですと、山口組系のヤクザの手配師が多いのですが、山口組には「在日」の人たちがたくさん組員にいます。

「寄せ場」の手配師や業者は、賃金の未払いや労災のもみ消しなど、いろいろとあくどいことをするわけです。それに対する取り組みの際に僕らが最も警戒したのは、そうした被害を受けた労働者の憎悪が、発注元の大手企業に向かうのではなく、その手先である手配師に対して、「あいつは朝鮮人だから、こんな仕打ちをするんだ」といった形で現れて、労働運動が「排外主義」に転化してしまうことです。そのように、下層社会では、排外主義ということがすぐに出てきます。関東大震災のときの朝鮮人の虐殺でも、実際に手を下した人たちの多くは、日本の下層民です。

そのことを何とかしなければならないと思っていましたが、実際にあくどいことをしている朝鮮人が目の前にいるのですから、それはとても難しいことで、「朝鮮人なんだから殴ってはダメだ」と、いくら上から啓蒙的に言ってみても変えようがないのです。前回の「シーン3」の原口剛さんのコメントで、「寄せ場」活動家の船本洲治の話があったと聞いていますが、釜ヶ崎の悪徳業者や暴力手配師と闘うための組織として、72年6月に、僕の仲間たちは、船本と一緒に「釜共闘」(暴力手配師追放釜ヶ崎共闘会議)を結成しました。「釜共闘」では結構ひどいこともしていて、パチンコ屋に行って玉が出ないときに、「俺は釜共闘だ」と言ってパチンコ台を叩くと、向こうが怖がってパチンコの玉がジャラジャラと出てくるということもありました。そういう悪さをしていると、ある時、パチンコ屋の店主の親父が、「君たちは、そんなことばかりしていてはいかん。これを読みなさい」と言って、金日成の選集を手渡されたというエピソードを聞いたこともあります。

今日の会場の受付に、僕が解説を書いた船本洲治の遺稿集『黙って野たれ死ぬな』の新版を置いてもらっていますが、船本は1973年に、戦時中、日本国家に「強制連行」された朝鮮人や中国人たちこそが最も普遍的な「労務者」である、というテーゼを出しています。そうした「プロレタリア国際主義」の理念に立って、僕たちは、いかに「在日」朝鮮人と共闘しながら運動の中の排外主義をなくすのか、ということを積極的に考えようとしていました。しかし、それはあくまでも具体的な運動を進める中で解いていくような課題であって、「民族差別反対」ということを言葉の上だけで啓蒙的に言ってみても、実際にはあまりうまくいきません。

日本の「侵略」史を学びなおす

1975年5月に「東アジア反日武装戦線」のメンバーが一斉に逮捕されましたが、その中に「寄せ場」の闘争をともに闘った仲間の黒川芳正君も入っていました。現在、彼は仙台の刑務所の無期囚ですが、自分たちの親しい仲間が知らない内にそうした企業爆破闘争に関わっていたことを知って、僕たちは大変なショックを受けました。彼らが逮捕後の自供で言っていることを通じて、ようやく彼らの思想性が分かるようになりましたが、それと同時に、黒川君らが考えていたことについてそれまで自分たちがあまりにも無頓着だったことへの反省から、何人かの仲間たちと一緒に、日帝の朝鮮に対する侵略の歴史や、日本統治下での朝鮮人の反日闘争史などを継続的に学習しました。「東アジア反日武装戦線」が行った一連の爆弾闘争の中に、75年2月から5月にかけて、大手ゼネコンの間(はざま)組の本社ビルのコンピュータ室や工場、作業現場を爆破した「間組闘争」がありますが、その作戦名は、「木曽谷・テメンゴール作戦」というものでした。テメンゴールというのは、70年頃に間組がダム建設を行っていたマレーシアの地名ですが、木曽谷というのは、第二次大戦の末期に、間組が「強制連行」された1、714人もの中国人労働者を酷使して建設した、御岳発電所の作業現場があったところです。そこでは食糧不足や長時間労働から162人もの中国人が死亡する中で、1945年3月、中国人の一部が、食料倉庫を襲って工事現場を破壊するという事件(「木曽谷事件」)が起きています。そのように、「木曽谷・テメンゴール作戦」という作戦名は、戦時中の日本の木曽谷と現在のマレーシアのテメンゴールをつないで歴史を捉え直す、すぐれた想像力の発現だと思います。彼らの闘い方の是非はともかくとして、そのような大きな歴史的な視野に立った闘いをしなければいけない、と思いました。

先ほど言った朴慶植さんの『朝鮮人強制連行の記録』が1965年に出版された後、70年代の初め頃には、戦時中の日本国家による朝鮮人や中国人の「強制連行」についての書籍はほとんどなかったし、そうした記録さえほとんど公表されていませんでした。そうした状況が大きく変わってきたのは、1970年代後半から80年代にかけての時期ですが、その頃から日本のあちこちに「強制連行」の歴史をめぐる調査・研究を行うグループが出てくるとともに、林えいだいさんや金賛汀(キム・チャンジョン)さんといった人たちによって、「強制連行」についての本がたくさん出版されるようになりました。

70年代の初めは、在日外国人の政治活動などを従来よりも厳しく規制する「入管法案」の上程反対とともに、日本の旧植民地出身者への差別・排除に基づく「入管体制」を問いなおす「入管闘争」が激しく闘われた時期でした。しかし、当時は「強制連行」といった日本国家の戦争責任に関する本はあまり出ていなかったので、朴慶植さんの『朝鮮人強制連行の記録』を基本文献として学習していました。

日帝の朝鮮支配の後の出来事ですが、済州島の「四・三事件」では、1948年4月3日に済州島で起きた島民の蜂起に対して、米軍統治下にあった南朝鮮の当局側は共産主義者の政治組織の「南朝鮮労働党」が関与しているとして過酷な弾圧を行い、島民のおよそ5分の1の6万人もの人々が虐殺されました。それについても70年代初めの日本では、ほとんど知られていませんでした。済州島出身の「在日」作家の金石範(キム・ソクポム)さんの小説ではそれについて少し触れていましたが、「四・三事件」をテーマとする彼の代表作の『火山島』は、まだ出ていませんでした。僕たちは、当時入手した朝鮮民主主義人民共和国発行の「南朝鮮労働党史」を翻訳して、「四・三事件」について学習会を行いました。

朝鮮と同じく日本の植民地支配を受けていた台湾について言うと、1930年10月に日本統治下の台湾で最大規模の抗日蜂起事件である「霧社事件」が起きます。その際に、現地の日本人の小学校の運動会に参加していた子どもや女性たちを含む多くの日本人が、台湾の先住民によって殺害されました。その報復として日本の軍隊は、大砲や機関銃、毒ガス弾といった近代兵器を用いて、蜂起した先住民の部族を何百人も皆殺しにした他、日本の「味方蕃」の先住民に対して、「敵蕃」の切断した首と引き換えに懸賞金を支給しました。また、その翌年の31年4月には、「味方蕃」の先住民の部族を日本側がそそのかして、「霧社事件」の蜂起に加わった後で投降した部族を多数殺害させた「第二霧社事件」が起きています。「霧社事件」については、2011年に『セデック・バレ』という劇映画が台湾で製作されて、大ヒットしています。僕たちは、台湾に仲間を派遣して「霧社事件」についての現地調査をしました。台湾は現在は「親日国」だそうですが、その頃はまだ反日感情が強く、怖い思いをしたようです。

そうした日本の侵略・戦争犯罪の歴史や、その「傷跡」をきちんと認識しない限り、運動を前に進めることができないという思いが、僕たちの中にありました。

新たな「日朝共同闘争」の創出を目指す

今日の報告にありましたように、1930年代初頭の数年間、「全協」(日本労働組合全国協議会)を軸にした「日朝共同闘争」が果敢に闘われました。その中で「全協土建部会」がもっとも戦闘的な闘いを繰り広げましたが、そこで実際に闘いを担っていたのは、ほとんどが朝鮮人の土木労働者なんです。その中にいた日本人のインテリの共産党員は体をはって闘うことをしないので、「日朝共同闘争」と言っても、実際には朝鮮人労働者の闘いだと考えた方がいいでしょう。岩手県の大船渡鉄道の建設工事現場に「全協」の朝鮮人オルグが入って、1932年4月末に、朝鮮人労働者が土木業者に対して「賃上げ」や「10時間労働」等を求めてストライキを行い、要求はいったんは受け入れられました。しかし、その数日後、土木業者が雇った暴力団や飯場の親方などが朝鮮人作業員の飯場を襲撃して、死者3人と重軽傷者22人を出した「矢作(やはぎ)事件」が起きています。その際に日本人の土木労働者は、朝鮮人を弾圧する側に回ってしまいました。先ほどの話で触れた、僕によく説教をしていた金相泰さんというお爺さんは、実は歴戦の闘士で、戦前から戦後にかけてずっと「失業者組合」の先頭に立って、他の多くの朝鮮人たちとともに「職安闘争」を闘っていた人だったということが、後で分かりました。70年代の終わり頃に、「朝鮮労働者会議」、略称「朝労会」という組織が東京を中心に結成されましたが、「朝労会」では、その金相泰さんが議長になって、そこに「在日」の若くて頭の切れる人たちが集まって非常に先鋭的な理論を打ち出していました。その人たちは、当時の「新地平」といった運動雑誌や「日本読書新聞」などによく論文を発表していて、「朝労会」として文章を書いている人たちもいましたが、そうした肩書がなくても、何人もの人たちが立派な論文を書いていました。

東京では、僕たちは、そうした人たちと仲良くなって共闘関係を築いていったのですが、「朝労会」の人たちの運動的なテーマというのは、一言で言えば、「民族か階級か」ということです。つまり、民族の利害を重視した闘いか、それとも階級的な連帯を軸にした闘いかということで言うと、彼らは「階級路線」なんですよ。つまり、いろいろな民族的な利害の対立があったとしても、日本人と朝鮮人は同じ労働者階級として共闘しようという理論です。

72年に仲間たちが「釜共闘」を結成してすぐに、東京の山谷でも「現闘委」(悪質業者追放現場闘争委員会)が結成されました。「釜共闘」と「現闘委」は、互いに支援・共闘関係を築きながら、賃金未払いや「ピンハネ」、暴力行為を行う悪徳業者・暴力手配師との闘いや対行政闘争を進めるとともに、「寄せ場」の公園での夏祭りの開催や、日雇仕事がなくなる冬場に仲間の命を支える「越冬闘争」にも取り組みました。73年に僕は広島に移転して植木屋になるのですが、残念ながら、「釜共闘」や「現闘委」の運動は、70年代半ば以降、停滞・解体してしまいます。その後、70年代後半から「寄せ場」運動を再建しようとする機運が高まる中で、僕たちは、「朝労会」の人たちとの出会いから学んだことや、日本の植民地支配の歴史や反日闘争史などについての学習活動の蓄積の上に立って、1982年6月に、「全協」時代の「日朝共同闘争」や、戦前からの下層労働者の「怨念」と闘いの軌跡を継承するものとして、「日雇全協」(全国日雇労働組合協議会)を結成しました。

「日雇全協」の結成に際して、「日雇労働者の労働組合が合同するなんて、とんでもない」という思いが僕たちにはありました。つまり、僕たちにとって、労働組合というものは結局は堕落するものでしかなくて、そうした固定的な組織をいったんつくってしまえば、後は組織の維持だけに精一杯になって、闘争しなくなるというのが通常のことだからです。僕たちは、それまでの闘争を総括して、日雇労働者の基本的な結合のあり方というのはどのようなものか、また、どのような組織のスタイルが自分たちにとって最も有効で闘いやすいか、ということをずっと論議していました。

僕たちが関わった「寄せ場」の闘いの後で、あちこちで新左翼の政治党派が中心になって日雇労働者の労働組合が生まれたので、結局それに妥協して、「日雇全協」は労働組合の連合体のようになってしまったのですが、元々は僕たちにそのつもりはなかったのです。僕は広島に住んでいて、特定の日雇労働者の組織に入っていたわけではないのですが、仲間と「日雇全協」に「国際部」をつくって、そこを軸に活動していました。そこでは、とくに「在日」朝鮮人に対する差別や排除を克服して、共闘体制を生み出すことに向けた啓蒙的な取り組みを、日雇全協を構成する組合のメンバーに対して行っていました。

1970年11月に、全泰壱(チョン・テイル)さんという裁断工の青年が、韓国の女性の工場労働者の劣悪な処遇に抗議して、韓国の勤労基準法を胸に抱えてソウルの平和市場でまだ22歳の若さで焼身自殺する、という出来事がありました。彼の死をきっかけに、韓国の労働者の悲惨な実態が広く報道され始めたことで、労働運動が活発に展開されるようになり、その後の韓国の民主化闘争の中で労働者と学生・知識人の連帯が生み出されていきました。全泰壱さんの母親の李小仙(イ・ソソン) さんは、自分の息子の死を無駄にしたくないという思いで行動を起こすのですが、李小仙さんの闘いの日々を撮った「オモニ」というドキュメント映画が製作されて、70年代の終わり頃から日本各地で上映されました。「日雇全協」の「国際部」では、その最初の取り組みとして、彼の「命日」の11月13日を「全泰壱」日(チョン・テイルデー)と名付けて、山谷・寿・笹島・釜ヶ崎の4つの「寄せ場」でさまざまな催しを行いました。

その後、いかに実践的に「日朝共同闘争」を創り出すかということに踏み出そうとした矢先に、山谷を暴力的に支配することを目論んだ「日本皇誠会(金町一家西戸組)」という右翼暴力団が僕たちを襲撃するようになって、それに対する防衛を余儀なくされる中で、そうした方向性が寸断されてしまったのです。80年代の初め頃から、外国人登録証の指紋押捺を拒否する「指紋押捺反対運動」が盛んになってきて、「日雇全協」の中で「在日」として公然と活動していた人たちもそれに取り組むということはありましたが、本格的に「日朝共同闘争」を進めようとする前に、右翼暴力団との長期にわたる「戦闘体制」に入ってしまいました。

この場の皆さんの中に、山谷の日雇労働者の闘いを描いた「山谷(ヤマ) やられたらやりかえせ」というドキュメント映画を観た人がいると思いますが、最初、その映画を製作しようとした映画監督の佐藤満夫さんが、84年12月に山谷で右翼暴力団に虐殺された後、僕の古くからの友人の山岡強一さんがその映画の製作を引き継いだのです。しかし、映画が完成してまだ間もない86年1月に、山岡さんも新大久保の路上で暴力団の組員の放った凶弾に倒れるということがあって、「日朝共同闘争」という方針は、すっかり挫折してしまいました。「日雇全協」の運動について、僕たちはもう少し違う方向性を考えていたのですが、それは、今後、ぜひ若い人たちにやって欲しいことだと思っています。

山岡強一さんは、75年6月に現天皇が皇太子だった時の「沖縄来訪」に抗議して船本洲治が「焼身決起」を遂げた後、船本の思想をしっかりと受け継いで「寄せ場」の運動を進めていった人です。船本と山岡と僕の3人は、仲間からは冷やかし半分で「デタラメ三羽ガラス」と呼ばれていました。その「デタラメ三羽ガラス」の唯一の生き残りの僕としては、彼らの遺志をどのように後に伝えていくかということがあります。 正直言って、僕は、90年代以降の日本の運動には、あまり魅力を感じないんですよ。船本の遺稿集の本の解説で、僕は、「光州民衆蜂起」前後のもっとも苦難に満ちた時期を生きてきた金明仁(キム・ミョンイン)さんの『闘争の詩学』という本の一節を、最後に引用しました。その中で、彼は、自分が現在なすべきことは、「隣人の苦痛のために涙を流すことができ、つねに献身と自己犠牲を考え、つねに目前で歴史と直面することができたあの時期、・・・まさに私たちの時代に戻って碇をおろすこと」であり、「その時代に根拠地をもつこと」であると言っています。

僕たちが若くて元気な時にやった運動は、たくさん無茶なことをしましたし、失敗も多かったんですが、仲間との関係はとても豊かだったんですね。今のようにネットなんかでつながっているわけではなくて、顔と顔を突き合わせて議論をしましたし、生き生きとした人間関係が確かにあって、本当に他人のために涙を流すこともしょっちゅうあったわけですよ。僕たちは、そういう運動を70年代や80年代に体験しているので、そこから簡単に身を引くわけにはいかなくて、その時代を「根拠地」にしてそこから考えることしかできないんです。

仕事の関係でやむなく携帯を使っていますが、僕はネットなんかを使って人間関係をつくることは、意識してできるだけ拒否しています。ですから、僕は、若い人たちにそんなメールなんて変なものはやめろ、とよく言うんですよ。僕たちの時代は、酒が飲みたくなったら仲間の家に行けば、金がなくてもいくらでも酒が飲めましたからね。そのように互いに仲間の家で酒を飲み合うといった生身の関係が今の時代はとても希薄になっていて、そんな状態からいったい何が生まれるのかという不安が、僕のような年取った世代にはあります。

目前で暴動が起きたらどうするか

今日、この場の皆さんにぜひ質問したいと思っていたことがあるのですが、それは、もしも皆さんの目の前で暴動が起きたらいったいどうするか、ということなんです。暴動というのは、反乱とは違って、いわば「自然発生」的で、突発的なものですから、そこに身を置くというのは、今後も充分にありうるわけです。たとえば、皆さんもよくご存じのことで言えば、この間、継続的に行われている国会議事堂前での抗議行動が、何かの契機で暴動化する可能性は全くのゼロではないわけです。沖縄の辺野古での座り込みにしても、今は警察側の暴力的な規制に対して無抵抗・非暴力の闘争を貫いていますが、もしも抗議者の一人が工事用のダンプカーにひき殺されるようなことがあったとしたら、本当に何が起こるか分かりませんよ。そうした状況に直面したときに、自分だったらいったいどうするか。僕たちは、そのことをずっと山谷や釜ヶ崎の暴動で考え続けていました。 1968年6月に山谷で「第9次暴動」がありましたが、その暴動は、実は山谷の活動家の梶大介の元に集まった9人の若者たちが、日雇労働者を監視・抑圧しながら、悪質な業者や手配師を野放しにしている山谷の「マンモス交番」に赤ヘルメットをかぶって突っ込んだことが「起爆剤」になっています。彼らは「マンモス交番」の手前にマイクロバスを止めて、そこから一斉に旗竿をもって交番に突っ込んだところ、他の多くの日雇労働者たちも加わって、大きな暴動になったのです。そのように「第9次山谷暴動」というのは、19世紀のアナーキストのミハイル・バクーニンの台詞じゃないけれども、「暴動は、起こそうと思えば起きる」という実例を示したのです。それでは、暴動を起こした後、いったいどのような方針を出して運動していくのか、ということになっていきます。暴動が起きると、その後は確実に国家権力から激しく弾圧されますので、それを含めて暴動が起こった場合にどうするか、ということが問われるわけです。 船本は、「仲間が10人できたら、1人だけは公然化して、残りの9人は顔を出すな」と言っていますが、つまり全員が「面割れ」したら暴動を起こしてみても、とにかく権力にやられるだけなんですよ。「第9次暴動」のしばらく後で、三里塚の現地闘争に参加した船本ら広島大のグループが、その帰りにたまたま山谷に立ち寄ったことが、船本や僕が「寄せ場」の運動に関わるようになったきっかけですが、暴動後の弾圧までも含めて想定しながら、どのような組織をつくり、どのように対応したらいいかということは、僕たちが山谷に入って以来の大きな課題なのです。 10年前の2008年に富山の皆さんが主催した「「米騒動90年」:「米騒動」から何を受け取るか」の集会の論議をまとめたパンフレットを拝見しましたが、その中で、歴史学者の牧原憲夫の『客分と国民のあいだ』という本から多く言及されています。今日の私のレジュメの最後にも、その本の中の一節を引用しました。その中で、彼は、自分も「民衆のはしくれ」だと思いたいと言う一方で、「存在と意識が一致していた彼ら(民衆)」とは違い、「今の私(たち)は、現前する国家の共同性に目をつむることなく、しかもそこから不断に乖離するよう努める、いいかえれば自らの存在被拘束性に対峙し続ける、そんな自覚的・自律的な客分であることが求められている」と言っています。彼がそのように、「民衆のはしくれ」として「現存する国家の共同性」から自覚的・自律的に乖離するよう努めたいと言っていることは、研究者としてとても誠実だとは思います。しかし、僕として少し違和感があるのは、「存在と意識が一致している」という彼の民衆観ですね。そのようなことを考えながら、今日の私のレジュメの資料として、『米騒動の研究』の中の京都の「被起訴者一覧」のコピーを付けました。他のところとは違って京都だけは、検事や判事が作成した調書をそのまま一覧表にしています。これが、たぶん当時の「都市雑民」や「下層民」と呼ばれるような人たちの実相ですね。

僕はまず、概念化したり、範疇分けする前に、暴動を担った人たちが実際にどんな人たちだったかということを、ちゃんと見るべきだと思うんですよ。『米騒動の研究』によると、京都や大阪、神戸もそうですが、米騒動で人々が暴れるというのは、たいてい夜なのです。米騒動を呼びかける張り紙なども、次の日の夜に集まろうと呼びかけています。当時の人々の多くは、昼間に自分の日頃の勤めをちゃんと果たした上で、その後、夜になってから酒の一杯でもひっかけて、高揚した気分で米騒動に参加したのではないか、と僕としては思うわけです。そうした時に、民衆というものを、「自らの存在被拘束性に対峙」するのではない、「存在と意識が一致していた彼ら」というように概念化していいかということです。

それは、暴動だから思想的に限界がある、ということではないだろうと思います。たとえば、古代ローマ帝国の時代の奴隷反乱にしても、命がけで反乱を起こすわけです。歴史的には古代社会の後で封建社会が成立するのですが、反乱を起こした奴隷たちは、封建社会の到来を望んでそうしたわけでは絶対にないはずです。封建時代の百姓一揆にしても、その後のブルジョワ社会の成立を期待して闘ったわけではなくて、自分たちの存在の全的な解放を望んでいたはずです。

米騒動について、僕の「年表」にあるような歴史的な流れや同時代性の中で考えるのは、とても大事なことですし、それが現在生きている僕たちの重要な課題だと思います。それと同時に、実際にどのような人たちが米騒動を闘ったのか、という観点も欠かせないことのように思います。でっち上げの調書であっても職業については正しいはずなので、先ほど言った京都の「被起訴者一覧」の「職歴」や「生活状況」の欄を見ると、本人の職業が「下駄直し」で女房は「草履作り」となっている人がいて、たぶんこの人は「被差別部落民」だろうということが推測できます。実は僕の親父も、下駄直しだったんですよ。下駄直しというのは、辻にござを敷いて、近所の家から履き古したり、鼻緒が切れたり、歯が欠けたりした高下駄などを集めて、それを修理する仕事です。僕は鹿児島の出身で、鹿児島には「被差別部落」は無いのですが、下駄直しというのは、多くの「被差別部落」の人々が携わっていた仕事です。

計算すると、米騒動の時には、僕の親父はちょうど17、18歳の若者なんですね。鹿児島には米騒動がなかったと言われていますが、もしも米騒動があったら、絶対にそこに加わっていただろうと思っています。先ほども言ったように、「被起訴者一覧」は起訴するための裁判資料なので、デタラメも多いのですが、京都の「被起訴者一覧」を見ると、それなりに当時の民衆の実情を表していて、結構面白いのです。たとえば、「家庭状況」欄を見てみると、ほとんどの人が「一家円満」となっていて、貧乏ながら円満な家族関係で日常生活を送っている様子がうかがえます。そうした人たちが、仕事を終えて一杯飲んだ後、女房や子どもが心配しても、体をはって米騒動に参加するわけです。牧原氏が言うように、それを意識と存在が一致していると言っていいのか、それとも、そうではないのかと考えてみると、なかなか興味深い問題ですね。

「一国主義」を超えた新たな連帯・共闘を期待したい

最後に、先ほど言った、「日雇全協」の中で僕たちがもう少し違う方向性を考えていたということについて、もう少し補足してみたいと思います。「日雇全協」の結成に際して、僕たちには、山谷・寿・笹島・釜ヶ崎という4つの「寄せ場」をもっと強固に結束させたいという思いがありましたが、その前提として、「寄せ場」の運動に関わってきた者たちがこれまでの運動のあり方を総括した上で、それを持ち寄って論議するというプロセスを踏んでいこうということがありました。僕たちは、そうしたプロセスの中で、「在日」朝鮮人との共闘ということを大きな軸にしようとしていました。僕たちは、労働組合という発想を拒否していたので、闘争があれば結集して、終われば、また分散するという「争議団」方式で闘うのがもっとも動きやすいと考えていました。現に「日雇全協」の中で、山谷だけは労働組合を名乗らずに、「山谷争議団」という名称で参加していました。しかし、「日雇全協」の内部の実情を言うと、僕たち以外は新左翼の政治党派に所属している人が多く、そうした「争議団」という考え方もそうですが、戦前からの下層労働者の闘いの歴史を「教訓」として、「在日」朝鮮人との共同闘争を進めていこうという僕たちの主張は、ほとんど理解されませんでした。「日雇全協」として動き出す中で、そうした方向性を追求していこうとしたのですが、先ほど言ったように、82年の「日雇全協」の結成の翌年には右翼暴力団との「戦闘態勢」に入ってしまって、継続してそのことに取り組むことはできませんでした。

「日雇全協」の結成の頃から、たくさんのフィリピン人やタイ人の労働者が入ってきましたし、90年代に入ると、さらにブラジルやペルーから「日系人」の労働者が日本の労働現場で働くようになりました。僕自身も、広島でそうした人たちと一緒に何をするかということをずっと考えてきました。今の日本の土木や建設の現場というのは、日本人の若い人たちがそうした仕事をやりたがらないので、ベトナムの若者たちがたくさん現場に入って、鉄筋工や型枠大工をしているのですが、彼らは本当によく働くのですよ。そのように、「在日」の人たちだけではなく、様々な外国人労働者が日本に入ってきて、厳しい労働環境で働いているという状況になってきています。今後、さらにそうした状況が進んだときに日本の労働運動をどうするのかということを今からきちんと考えておかなければいけないように思います。

そうしたいわゆる「ニューカマー」と呼ばれるような外国人労働者とともに、どのような共闘関係を築くことができるのか、また、僕たちの生きる社会がそうした人たちとともに今後どのような方向を目指していくのかということが、日本の運動の中のある時期まで、緊急の課題としてありました。たとえば、横浜の「寄せ場」の寿では、「ドヤ」街で暮らすフィリピンやタイといった国々からの「出稼ぎ」労働者が、賃金の未払いや労災のもみ消し、労働現場での暴力等に苦しみながら孤立している状況に対して、87年4月に「寿外国人労働者と連帯する会(カラバオの会)」が結成されて、外国人労働者を自分たちの「仲間」として支援活動を行っていました。

現在、「カラバオの会」は、日本に定住する外国人やその子どもたちへの支援も含めて活動を継続しているようですが、残念ながら、そうした問題意識に基づく運動の流れは途中で途絶えてしまいました。しかし、そのような運動は今からでも可能ですし、むしろ、こんな状況だからこそ、日本社会の底辺で無権利状態で働く外国人労働者と僕たちがどんな関係を築くのかをめぐって、どんどん論議していけばいいんです。僕たちが若かったときに山谷や釜ヶ崎で「プロレタリア国際主義」の理念に立って「日朝共同闘争」を目指してきたことを、今後、そうした国籍やナショナリズムを超えた民衆同士の連帯・共闘を新たに創り出すこととして、ぜひ、若い人たちが引き継いで欲しいと思っています。

風信

「『歴史』とは、過去に生じた出来事としてひとつの完結した事実を意味するものにとどまりはしない。様々な痕跡や記録を回路として呼び出され、一見自足しているかにみえる<現在>の奥底にひそむ異貌の深層として忽然と姿を現し、人びとにこれまでとは別様の生のありかたへと歩を進ませうる、そのようなものであるはずだ。このような意味で、現在を生きる者にたいして新たな生の可能性を指し示すもの、またそうした可能性として現在にそのつど取り戻されるもの」である。

(鹿島徹「可能性としての歴史」)

米騒動についてのノート(8月)

矢部史郎

朝7時10分に名古屋駅を出発した高速バスは、10時30分に富山駅に到着した。「米騒動」の連続学習会は午後1時から。まだ2時間ほど余裕がある。スマートフォンに装備されている音声検索に「ここから滑川まで何分でいける?」と尋ねると、電車で13分という回答。では学習会が始まる前に、滑川の港を歩いてみよう。富山駅から「あいの風とやま鉄道線」に乗って、新潟県に向けて日本海に沿ってすすむ。電車は富山駅を出発し、常願寺川を渡ると、水橋、滑川(なめりかわ)、魚津(うおづ)と停車駅が続く。この三つの町が、いまからちょうど100年前の米騒動、「富山の女一揆」の発火点である。

電車が富山市の市街地をぬけると、進行方向右側には水田地帯が広がっている。新川(にいかわ)平野である。水田のなかに工場や住宅が点在し、ところどころに背の高い防風林のかたまりが見える。これは、教科書にでてくる「散居村」の痕跡だろう。村人が一カ所に集まって住戸を建てるのが「集村」、一戸一戸の家がばらばらに独立して建てられているのが「散居村」。富山県の散居村は、各戸の周りを囲むように背の高い樹木を植えていて、これを屋敷林という。水田の広がる平野部に、ぽつりぽつりと屋敷林が点在して見えるのが、富山の散居村の風景である。その歴史は古く、中世に遡ると言われている。新川平野にも、この散居村の痕跡が残っている。その特徴的な構えは、自作農民の独立性を印象付けるものだ。

電車の進行方向左手には、どこにでも見られるような一般的な風景が広がる。鉄道と海に挟まれた地帯は、住宅、商店、工場、倉庫などが立ち並ぶ見慣れた風景である。米騒動の発端となったのは、この海岸端の町で荷役作業に携わっていた女性たちだ。彼女たちの仕事は「陸仲仕」(おかなかし)と呼ばれていた。

まだコンテナもクレーンもなかった時代、港湾荷役はすべて人力に頼っていた。船に荷物を積み込む仕事を総称して「沖仲仕」(おきなかし)と言うが、沖仲仕の作業はさらに二つにわけられる。「沖仲仕」と「陸仲仕」である。大型の貨物船は海岸に直接に着けることはできないので、少し離れた沖に停泊している。海岸と船の間の水深の浅い部分は、艀(はしけ)というボートをつかって荷物を運ぶ。海岸にある荷物はいったん艀に積み込まれ、そこから沖に停泊する船に運ばれ、艀から船に積み替えられる。この沖で荷物を積み替える仕事が「沖仲仕」で、男性が雇われる。海岸で艀に積み込む仕事は「陸仲仕」で、女性が雇われていた。足元の悪い砂利の浜で、60kgを超える米俵を背負って運んだという。彼女たちはもちろん日雇いである。海岸端の粗末な長屋に集住しながら、陸仲仕で日銭を稼いで暮らしていた。

新川平野でつくられた米は荷車にのって、水橋、滑川、魚津の海岸に集められ、そこで陸仲仕と沖仲仕によって船に積み込まれる。東の山から下りてきた水が何本もの川になって日本海に注ぐように、新川平野で作られた米は海岸に集積され日本海に出されていく。そして米を満載した貨物船は、神戸、大阪へと向かうのである。

私がこの滑川を歩いて感じたのは、東端にある山脈と西端にある海が、意外に近く、地域の輪郭がとても見えやすいということだった。

山と海に挟まれた空間は、二つの層をつくっている。水田がひろがる散居村の地帯と、海岸沿いの集住地帯と。このふたつが、空間の構成の違いとしてはっきりと視覚化されている。土地を所有し屋敷林をもつ自作農たちの空間と、海岸端の港湾人足の空間とが、明確な対照をつくり、それが「層」として感覚的に捉えられるような風景がある。こうした風景の中で、米騒動は始まったのだ。

空間的に示された二つの層がある。この境界とは、何の境界であったか。何の境界と考えるべきだろうか。自作農と下層プロレタリアとの境界? あるいは、近世的秩序と近代資本主義(無秩序)との境界? あるいは、境界というよりもその二つの複合? うーん。

もうちょっと考えよう。

つづく。